「顧客体験」に基づくビジネス、成功のカギはどこに?

購買行動に大きく影響を与える顧客体験、いわゆるCX(カスタマーエクスペリエンス)はマーケティング戦略の重要な要素の一つだ。CXの定義、取り組む企業が留意すべき点について考える。

アナリストプロフィール

川辺謙介(Kensuke Kawabe):ガートナー ジャパン リサーチ&アドバイザリ部門 顧客関係管理/カスタマー・エクスペリエンス管理 シニア ディレクターアナリスト

ガートナー ジャパンにおいてCRMを中心とした調査、分析、予測と、それに基づいたユーザー企業への提言をしている。ガートナー ジャパン入社以前は、無線電気通信事業者においてCRM(顧客分析、顧客戦略およびプランニングを通じたダイレクトマーケティング)業務、ITコンサルティング会社やSIベンダーで販売分析システムやCRMシステム、ECサイト構築などに従事。

カスタマーエクスペリエンスとは一体何か?

企業において品質の高い製品を市場に投入することはもちろん、顧客視点で自社のビジネスを考えることは今後の戦略を考える上で欠かせない。中でも顧客の声を拾い集め、ビジネスに生かそうとするマーケティング部門は、日々試行錯誤を繰り返しながら施策に取り組んでいる。

施策における重要な視点の一つが、商品の購買行動に大きく影響を及ぼす顧客体験、いわゆるカスタマーエクスペリエンス(以下、CX)という考え方だ。ガートナーは「提供企業の従業員やチャネル、システムまたは商品とインタラクションがもたらす1回の、または累積的な効果によって、顧客が得る認識や関連する感情のこと」と定義する。

分かりやすく言えば、接客態度やWebサイトのデザインなどを通じて企業から得られる感情や気持ちが顧客の中に蓄積し、それが最終的な意思決定を大きく左右する重要な指針の1つになるということだ。今や単に品質さえ良ければ選ばれるという時代ではない。この意味においてもCXは企業の成長にとって欠かせない。

CXにおける評価指標とは?

CXを念頭にビジネスを推進する際に、何を成功として考えるべきか。単に売り上げが拡大すればいいというものではない。成功かどうかを見極めるための幾つかの指標から、それぞれ得られるメリットを考えることが大切だ。

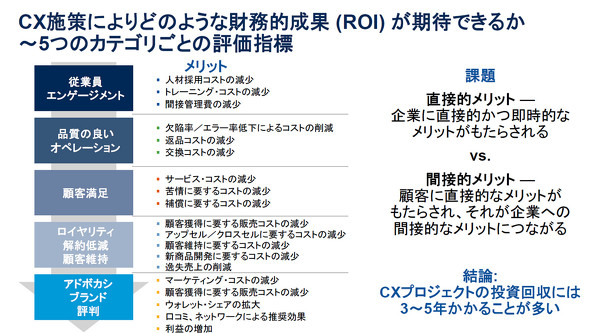

ガートナーは「従業員エンゲージメント」「品質の良いオペレーション」「顧客満足」「解約低減・顧客維持を実現するロイヤリティー(信頼性)」「ブランド評価につながるアドボカシー(擁護・支持)」の5つが指標として役立つと考える。

従業員エンゲージメントを測るための離職率といった、従来の指標と同様のものもあるが、「NPS」(ネットプロモータースコア:企業やブランドに対してどれくらいの愛着や信頼があるか)といった新しい指標を含めて5つの領域に分類することで得られるメリットが見えてくる。

成果にはすぐに得られるものと時間をかけないと見えてこないものがある。短期的な視点にばかりとらわれてしまい、すぐに成果が出ないことでCXへの取り組みをやめてしまうケースも見受けられる。

しかしCXの評価指標には長期的に顧客との関係性を築くことで得られるロイヤリティーなど、収益化につながるまでに数年を要するものが多い。つまりCXプロジェクトにおける成果の回収期間はかなり長期になることを念頭に置く必要がある。

なおガートナーは、自社の取り組みがどの程度進んでいるのかを図るための「CX管理の成熟度モデル」も提示する。「レベル1:場当たり的」から「レベル5:定着」までの中で今置かれている状況をしっかりと把握することが大切だ。

CX施策には「顧客の理解」「CX戦略の策定」「CXのデザイン」「顧客中心文化の確立」「CXの管理」という5つの柱がある。それぞれ成熟度の次元を設定した上で、具体的なツールと取り組み方法を整理することも重要だ。

調査から見えた日本企業におけるCXの取り組み状況

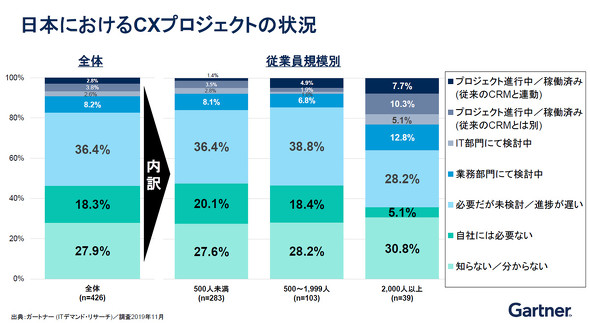

ガートナーは、2019年11月に日本企業におけるCXプロジェクトの状況を調査した。2.8%が「プロジェクト進行中/稼働済み(従来のCRMと連動)」と回答し、3.8%が「プロジェクト進行中/稼働済み(従来のCRMとは別)」だった。2.6%が「IT部門にて検討中」と続き、8.2%が「業務部門にて検討中」、36.4%が「必要だが未検討/進捗が遅い」、18.3%が「自社には必要ない」、27.9%が「知らない/分からない」となった。

既にプロジェクトに取り組んでいる企業は、全体でわずか6.6%にとどまることが明らかになった。この割合は従業員数が2000人以上の大企業で見ると18.0%まで上昇する。企業規模が大きくなればなるほどCXプロジェクトへの取り組みが進んでいることも分かった。

調査は、CMO(チーフマーケティングオフィサー:マーケティング部門の最高責任者やそれに相当する役員)の存在についても聞いている。デジタルマーケティングが大きく注目され始めた2013年の段階でCMOが社内に存在すると回答した企業は9.7%だったが、2016年の20.0%をピークに2019年には10.0%にまで低下し、調査を開始した2013年と同レベルまで戻っていることが分かった。企業にヒアリングしてみると、以前は存在していたCMOが退職した、マーケティング部門が解散したという具体的な話が出てきた。

ただしCMOが「営業と兼任」するケースは2013年の調査から継続して10%前後で推移する。この形であればマーケティング機能が成り立つという見方もできる。事実、CXプロジェクトに取り組んでいると答えた企業に対して、CXの取り組みを主体的に進めるCXリーダーを尋ねたところ39.6%が「営業担当役員」と回答した。

調査結果から、日本企業はマーケテイングや営業といった「ある意味で属人化された、自動化しにくい領域」の部門であればCXに取り組みやすい傾向にあるのではないかと推察される。この状態がいいとは考えていないが、現実的に日本企業のCXへの取り組みは属人的な要素が強く、体系的に取り組めていないのが実態のようだ。つまり営業兼務の「縁の下の力持ち」的な目立たないリーダーによって下支えされ、「結果オーライ」的に進むことが、日本企業におけるCXの現実だと言える。

目立たない活動だけに人事評価がしづらく、正しい評価につながらないケースも少なくない。働き方改革の影響で縁の下の力持ち的な活動が限界を迎えてしまう可能性もある。だからこそ自動化、省力化に向けたテクノロジーの活用がCX領域にも求められるのだ。

CXで活用すべきテクノロジーの整理と活用のススメ

ガートナーは、CX関連のテクノロジーについて整理したCRMのハイプサイクルを発表している。そこに含まれるものは、さまざまな観点から顧客を分析するソリューション、組織横断的なプロセスの支援、顧客に感動をもたらし手間を減らすパーソナライゼーション、顧客エンゲージメントの推進、プラットフォームといったテクノロジー群だ。

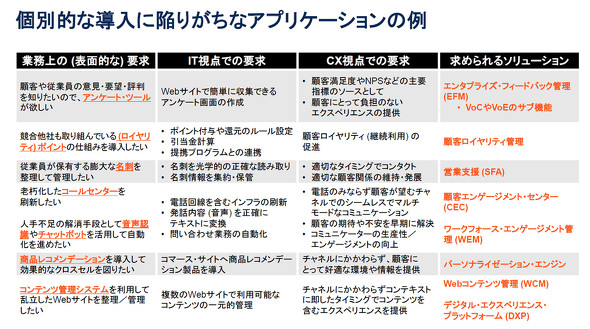

これらは採用に至るまでの時間とビジネスに与えるインパクトという2軸で整理できる。日本企業がCXに取り組む場合、表面的な要望にとどまってしまう傾向にあり、ガートナーが考えるCX関連のテクノロジーと比べて局所的な印象が否めない。結果として個別導入になり、CX視点で本来必要となる環境が十分に整わないこともある。

例えば「顧客や従業員の意見、要望、評判を把握するためにアンケートツールが欲しい」という要望があるとしよう。この業務上の要求をIT視点で考えると「Webサイトで簡単に収集できるアンケート画面の作成」ということになる。だがCX視点で考えると「顧客満足度やNPSなど主要指標のソースとして活用できるようにしたい」「顧客にとって負担のないエクスペリエンスを提供したい」といった要求になる。

単に機能としての実装ではなく、顧客に最適な経験価値を提供しながら、CXにおける効果指標の元データとして活用できるようにすることがCX的な視点の要求だ。

その結果として求められるのは、当初業務で必要だったアンケートツールという部分的なものではなく「エンタープライズフィードバック管理(EFM)」や「VoC(Voice of Customer:顧客の声)」「VoE(Voice of Employee:顧客と接触する従業員の声)」のサブ機能としてのソリューションだ。

どうしても個別的なテクノロジーの導入になりがちだが、CXを念頭に考えるともっと包括的なソリューションを選択していかないとその目的は果たせない。

部分的な導入からの脱却が必要だ

日本企業は、本来大きな機能が必要とされるソリューションを、1つの業務目的に特化したものとして語ってしまう傾向にあることも注意したい。典型的な例が「マーケティングオートメーション」だ。マーケティング業務の自動化を図るためのソリューションだが、多くの企業でCRMリード管理機能だけを利用するケースが少なくない。

マーケティングオートメーションは「顧客分析(マーケティング/CRM用途)」「CRMリード管理」「マルチチャネルマーケティングハブ」「マーケティングリソース管理(MRM)」の4つが含まれたもので、これらを使いこなすことでマーケティング業務の全体的な自動化が可能になる。しかし展示会やメールなどからのリード管理や見込み客開拓の機能ばかりを見てしまう傾向にある。

部分的な利用にとどまっているものの一例が「サブスクリプション管理」だ。サブスクリプション型のビジネスに取り組む企業が広がっていることで注目されるが、本来であれば「新規可能/再開」「支払い」「アップグレード」「見直し」「更新/解約」というサブスクリプションにおけるライフサイクル全てを管理することが必要だ。

しかし負荷の高い新規加入や支払いなどの業務を自動化することばかりに着目するケースも少なくない。本当の意味でCXを実現するためには、アップグレードの見直し、解約抑止につながる機能などが重要であり、この部分をうまく管理していかないとサブスクリプションによる価値の最大化は難しい。

ライフサイクル全体を提供できる製品が少ないことも事実だが、これからサブスクリプションビジネスに舵を切る企業であれば、全体のライフサイクルをしっかり網羅、管理できるようなCXにおける価値提供が可能なソリューションを選ぶ必要がある。

CXリーダーに求められる資質と成功に向けた勘所

これからCXを中心に企業戦略を考えていくためには、CXリーダーとしてどんな点に注意すべきだろうか。

全体を網羅しながらバランスを保つ

CXを考えた場合、管理そのものが曖昧になりがちで、どこに注力すべきかを設定することが難しい面があるのは間違いない。だからこそ戦略が重要になるが、CX全体の網羅度とバランスは十分に考えておく必要がある。

短期的なメリットと長期的なメリットはどの程度の割合なのか、自社のメリットと顧客のメリットのバランスはどうか、特定チャネルで見るのかあらゆるチャネルで判断するのかというように自分たちが管理する範囲を全体として俯瞰しつつ、それぞれバランスを取りながらモニタリングする必要がある。

価値に対する全社的な共通認識を持つ

全社を挙げてCXに取り組むためには、顧客にどんな価値を提供するのかという共通認識を持つことが重要だ。そもそもCXの評価につながる5つの指標に対して、どの指標で判断することが、自社が顧客に提供できる価値になるのかといったことはもちろん、例えば顧客満足度が上がれば顧客価値になるのか、解約率が下がれば顧客価値が上昇したのかといった判断を明確化し、共通認識として周知徹底させる必要がある。

評価すべき指標が変動した場合でも改善につなげられるように経営層やCXリーダー、CXチーム、そして業務部門それぞれにレベルの異なる指標を関連付けておくことも重要だ。例えばNPSが低下したことで経営層から対策が求められた場合、それは製品に起因するのか、チャネルの問題なのか、オペレーションの問題なのかなど、かみ砕いて考えられるような指標を関連付けておくことで、いち早く対策につなげられるようになる。

顧客中心的なデジタル時代、「完成品」よりも「時間」が価値を生む

これまでは十分に練られた完成品を市場に投入して、販売する時代だった。今や市場や顧客からのフィードバックを得ながらモノづくりを進める方が結果的にCXを高めることにつながる時代へと変わってきているのが現実だ。

もちろん品質は重要ではあるものの、スピード感や時間という視点がより重要なポイントになったことを意識すべきだ。ソフトウェア開発におけるアジャイル的なアプローチが、あらゆるプロダクトに求められる時代になってきた。

特に複雑な商材は顧客自身が真のニーズを自覚していないケースもあるため、完成された状態があるとは考えない方がベターだ。顧客からのフィードバックにこそ差別化につながる価値が潜んでいるケースがあることを認識しておきたい。待たせることがCXを著しく低下させることもあるため、プロセスやサイクルの短縮化につながるような指標を組み込むことが重要だ。

「しないことリスト」を作ることで優先順位を定める

予算も人的リソースも十分に確保できないプロジェクトも少なくない中で、CXリーダーには優先順位を定めることが求められる。端的に言えば、しないことリストを作れるかどうかが重要で、優先順位が低いものを明確に決める必要があるということだ。

例えば営業やカスタマーサービスなど人数が多い部門から反対意見が上がると、多勢に無勢で大勢の意見に押し流されてしまうことにもなりかねない。そうならないためにも、なぜこの施策が自社にとって必要なのかを説明しながら合意を取り付けつつ、周囲に理解を求めていくことができるかどうかが成功を収めるために必要だ。

そのプロセスにおいては、いつ何がどういう理由で変わったのかが把握できるよう変更管理を徹底したい。曖昧なまま変更が発生するようでは、懸命に業務に取り組む人たちからの信頼は得られないだろう。

不都合な現実でも直視する勇気を持つ

現実を直視するための勇気を持つことが大切だ。これは頭では理解できていても難しいことでもある。例えば「自社のNPSはどの程度なのか」といった数字は指標として知ることができるが、その背景を調べていくことで「不都合な真実」が見えてくることもある。

現実を直視し、顧客の声に耳を傾けることができるかどうかがCX成功の大きな分岐点になる。そのためにも成熟度モデルを基に自社の置かれている状況を冷静に判断することが必要だ。そして状況が常に変化することを念頭に置いて成熟度の測定を定期的に実施して、自社の状況を継続的に判断することも重要だ。

異なる事業部ながら同じ目的を持って活動するメンバーでも、部の方針変更によって意見がかみ合わなくなることもよくある話だ。これまでと同じように周囲のメンバーが期待通りに動いてくれるわけではないことも認識しておきたい。いずれにせよ、現実をしっかり直視する勇気を持ち、共感してくれる仲間を増やすことが、CXプロジェクト成功の大きな要素になることは間違いない。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- M365 Copilot導入で起こり得る誤算 なぜ手厚いサポートが社員の「AI離れ」を招くのか

- 「C言語はもう言語じゃない」あるプログラマーの主張が妙に納得できる理由:867th Lap

- いまさら聞けない「Claude Code」 できることと使用感を実践レビュー

- その情報、筒抜けかも? 何もしなくても漏れるAI×チャット連携の落とし穴:868th Lap

- IT資格支援を「渋る」大企業と「広げる」中小企業 なぜ大手は支援に慎重になったのか?

- データ1億件が暗号化、損害17億円 「関通」を襲ったランサムウェア攻撃の教訓

- モダンExcel活用術 パワーピボットやDAX関数を使った業務自動化の最短ルート

- AI活用に欠かせないデータ基盤、4割が「未整備」 コスト、人材不足以外の理由とは?

- パッチを当てても無駄だった? セキュリティ大手の痛恨のミス

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと