電子回路では到達不可能な超高速・超低電力動作を実現 グラフェンを利用した「全光スイッチング」技術

電子回路の微細化によってプロセッサの性能を向上してきたが、それも限界を迎えつつある。その代わりとして期待されているのが、チップ内部への光回路実装だ。NTTと東京工業大学が「全光スイッチング技術」の開発に成功した。

目次

- 電子回路の限界を超えるために

- 「全光スイッチング」技術とは

- グラフェンをどのように用いて、超高速・低消費エネルギーを実現したのか

電子回路の限界を超えるために

プロセッサの性能向上問題に対する答えの一つに、半導体材料の加工プロセスを超微細化することがあった。半導体チップの集積密度が1〜2年でほぼ倍増するという「ムーアの法則」によると、プロセッサの回路を微細化すればその分動作速度が上がり、それに応じて消費電力も下がるといわれてきた。ムーアの法則通り、プロセッサは小型化・高性能化を続け、コンピュータはメインフレームから、ミニコンピュータやPC、スマートフォンへと姿を変えた。小型化、省力化を実現し、コストパフォーマンスも高まった。

しかし近年ではムーアの法則が限界を迎えている。あまりに超微細化した回路では絶縁技術が課題になるとともに、発熱の影響を回避できなくなり、今以上の高性能化と省電力化が困難になってきたのだ。動作周波数の増加が頭打ちになり、現在はチップの3次元化やメニーコア化といった構造的な革新により活路を見いだそうとしている状況だ。

その一方、「そもそも電気を利用する技術がやがて限界を迎える」ことを見越して、主に2つの技術革新に期待が寄せられている。1つは量子コンピュータだ。これには量子ゲート方式と量子イジング方式の双方が研究されている。量子アニーリングを用いる量子イジング方式により特定の問題に適性のあるコンピュータが商用化されてはいるが、汎用(はんよう)的に利用できる実用的なモデルはまだ存在していない。従来のコンピュータと量子コンピュータとで大きく異なる点は、0と1の組み合わせでビットを表すのではなく、量子ビットを扱うところにある。これは従来のコンピュータの基本的な仕組みを根底から覆えすものになる。

もう一つが従来のようにビットを扱うコンピュータで、電気信号の代わりに光信号を利用するものだ。電気回路においては、抵抗と電気容量に依存した応答遅延(RC時定数)が必ず起きるが、光信号を用いることによってこれを低減できる。また、電気配線における熱の影響を回避でき、省電力化につながる。

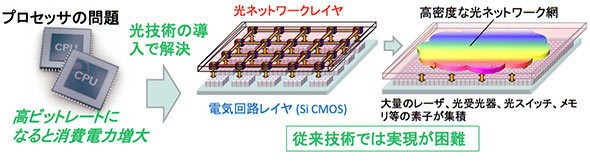

まずはチップ間の結線を光に替え、そして将来的にはチップ内部のコア(メニーコア)に光メモリや光スイッチを配置する光ネットワークを重層して、チップの超高速処理を可能にするのが本研究の方向性だ。ナノテクを駆使した他の素子開発も進展しており、光導波路や光波長フィルターの他、ナノサイズのレーザーや受光器、光RAMなども含め、チップに高密度の光素子を詰め込んだチップ内光ネットワークの実現が期待されている(図1)。

「全光スイッチング」技術とは

光ネットワークの構築に必要な要素の一つに光スイッチングがある。スイッチングとは、信号のON/OFFを行う仕組みのこと。例えば照明の電源スイッチは入/切で点灯/消灯を制御するし、トランジスタ(FET)ならゲートに電圧をかけた時だけソースとドレイン間に電流が流れる形でスイッチングしている。超微細なトランジスタを大量に基板に作り込んだのがLSI(大規模集積回路)で、コンピュータのプロセッサなどに活用されている。その意味ではプロセッサは超微細で膨大な数のスイッチのかたまりだ。当然、スイッチの切り替えにかかる時間が短ければ短いほど、処理性能が上がる。そこでスイッチングをより高速に実行できる仕組みが研究されてきた。その最先端の成果が、NTTと東京工業大学が開発した「グラフェンを利用した全光スイッチング」技術である。

一般に「光スイッチ」と呼ばれる技術では光を信号として使うが、スイッチング制御には電気を用いる方式と光を用いる方式がある。電気を用いる方式は、光を通す媒質に電気を作用させて屈折率変化や吸収率変化を起こしてON/OFFを切り替える。しかし、上述のようにRC時定数によって速度が制限され、スイッチングの所用時間は数ピコ秒(ナノ秒の1000分の1、10のマイナス12乗秒)単位までが限界といわれる。一方で、制御にも光を用いる方式、つまり全光スイッチングはその制限を受けない。光を光で制御するため、電気回路で生じる限界を超えた高速化が実現できるのである。

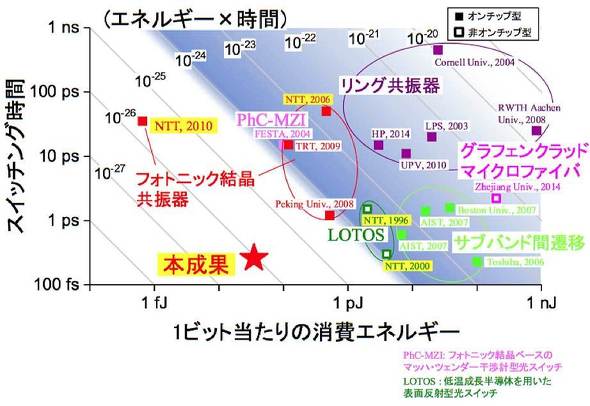

全光スイッチング技術研究成果を俯瞰(ふかん)してみると、図2のようになる。縦軸がスイッチング時間で、横軸が1ビットあたりの消費エネルギーだ。図の左下に位置するものほど高速かつ省エネということになる。今回の研究成果(★印)は、他の多くの研究よりもはるかに消費エネルギーが少なく高速性にも優れるというバランスのとれた位置付けとなる。

図中の青色背景の領域にプロットされたこれまでの光スイッチ研究によって、スイッチング時間を1ピコ秒以下にまで縮めることはできた。しかし、そのような超高速動作には大きなエネルギーを必要とし、低消費エネルギー化を実現しようとするとスイッチング時間が長くなるという、いわいるトレードオフの関係が障壁となっていた。

そのようなトレードオフを打破するには、「ナノフォトニクス」が鍵となる。ナノフォトニクスはナノテクノロジーを駆使して非常に小さい光素子を実現する技術であるが、一般的に光素子は小型化することで性能が向上する。今回の技術に先行する研究に「フォトニック結晶共振器」を用いた全光スイッチがあるが、そこでは非常に小さな共振器によって消費エネルギーが劇的に改善され、それまでのトレードオフが打破された。一方で、スイッチング時間には課題が残った。全光スイッチング技術はフォトニック結晶共振器とは異なったアプローチで、新しい材料と先端的な光学理論を用い、低エネルギーかつ超高速動作を可能にしたものだ。

今回の研究では、はるかに高速なフェムト秒(ピコ秒の1000分の1、10のマイナス15乗秒)までスイッチング時間を縮め、同時に消費エネルギーもフェムトジュール(10のマイナス15乗ジュール)まで低減できた。

NTT物性科学基礎研究所の小野真証氏は、「スイッチング時間と消費エネルギーはトレードオフ関係にあり、これまでの技術では1ピコ秒以下のスイッチングを1ピコジュール以下の消費エネルギーで可能にしたものはなかった。NTTは2010年にフォトニック結晶共振器を開発し、数十ピコ秒のスイッチングをサブフェムトジュールで実現してトレードオフを解消した経験がある。その成果を上回るフェムト秒領域のスイッチングを、フェムトジュール領域のエネルギーで実現したのが今回のポイント。この成果を生んだ鍵は、グラフェンという素材を『プラズモニック導波路』と呼ばれるナノサイズの光導波路と組み合わせたことである」と語る。

グラフェンをどのように用いて、超高速・低消費エネルギーを実現したのか

では、今回の技術開発のあらましを解説する。ポイントの一つはグラフェンを用いたことだ。

グラフェンは、黒鉛(グラファイト)を形成する層状の薄膜のことだ。その薄さは炭素原子1個分(0.355ナノ)しかない。材料はありふれていても、グラフェン単体を取り出したり合成したりすることが難しかったが、近年は合成技術が進化し、応用範囲が広がった。引っ張り強さ、熱・化学的な安定性、熱伝導率の高さといった特徴もあるが、今回の研究で着目したのは、非常に高速に光に反応する特性(非線形光学応答性)と、広い波長域の光をよく吸収すること(光の吸収係数)だ。特に光通信に使われる1550ナノの帯域では厚さあたりで考えると、一般的な半導体の数十倍の光吸収能力がある。

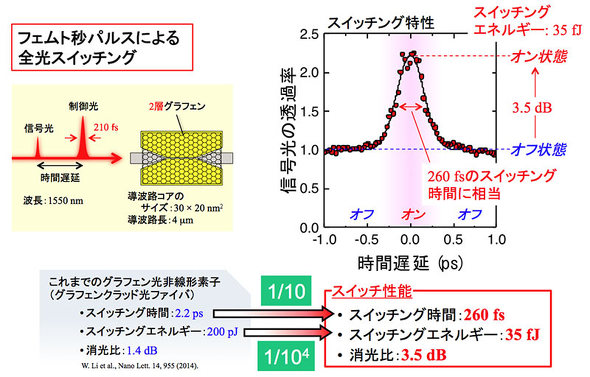

この特徴をもつグラフェンをチップ内の光の通り道である導波路に貼り付けると、光が通るときに多くの光を吸収してしまうが、たくさんの光(強度が強い光)を通すと一定の光を吸収した後はそれ以上吸収できない。コップに容量以上の水を注ぐとあふれるのと同様に、グラフェンに吸収しきれない光は導波路を通り抜けていく。信号光のみのときには強度が低いのでOFF、同時に高強度の制御光が来たときは吸収が飽和し、ONというような形でスイッチングが行える仕組みだ。

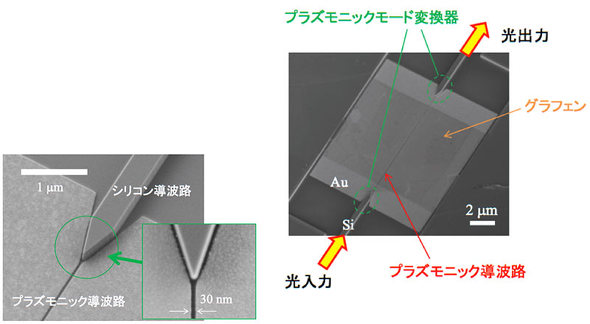

また、一度ON状態になったあと、すぐにOFF状態に戻る(緩和)ことも重要だ。グラフェン以外の材料でも同様のスイッチングは可能であるが、一般的な半導体材料ではONにするのは高速でも、OFF状態に戻るにはナノ秒単位の時間がかかって超高速スイッチングが困難である。今回の研究では、シリコン基板の上に金とその間の微細な空洞(20ナノ×30ナノの空気層)によって構成される「プラズモニック導波路」を作りこみ、この構造のスイッチ部分だけ、上部にグラフェンを貼り付けた。その結果、ON/OFF状態が超高速に切り替わることが確認された。

この構造で検証した結果を図3に示す。OFF状態(信号光があまり通らない)とON状態(信号光が十分通る)を切り替えるのにかかる時間は260フェムト秒、必要なエネルギーは35フェムトジュールだった。またOFF状態とON状態の差は3.5dBであった。図3下部は、光ファイバーにグラフェンを巻き付けた素子との比較例だ。スイッチングにかかるエネルギーが4桁違っている。

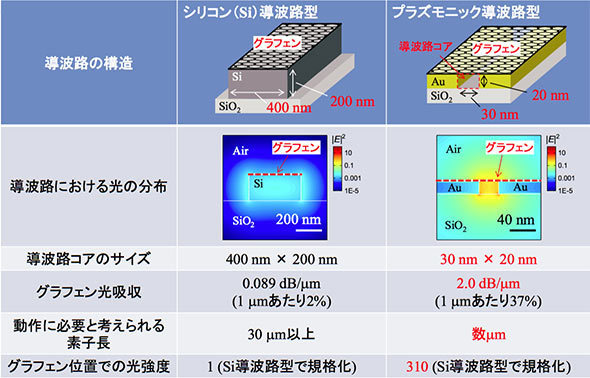

「プラズモニック導波路では、光の密度を極限まで高められる。超微細構造とすることで、同じグラフェンを貼り付けたシリコン導波路の310倍の光強度にまで高めることができ、それが低エネルギー化の理由の一つだ(図4)。光を極限的に小さな領域に閉じ込められるのがプラズモニクスと呼ばれる領域の技術で、金属ナノ構造により光が閉じ込められる現象を利用した。これとグラフェンの高い光吸収性を組み合わせたのが奏効した。また、微細なプラズモニック導波路に光を入れ取り出すためには、シリコンなどの低損失な誘電体導波路とプラズモニック導波路を結合させるための『プラズモニックモード変換器』(図5下部左)の開発も必要だった。これも成功の理由の一つだ」と小野氏。プラズモニクス、グラフェンの光学特性、ナノ加工技術のそれぞれの先端知見を生かしたのが今回の画期的成果につながったというわけだ。

ただしこのような超高速スイッチング素子がチップに実装され商用レベルになるまでは「まだ20年程度かかるのではないか」とのことだ。とはいえ、ITデバイスの光化は着実に進んでいる。NTTはネットワークから光トランジスタなどのデバイスまでを全て光化したコミュニケーション基盤「IOWN(アイオン)」の実現構想を2030年をめどに描いている。インテル、ソニーも加わり、「オールフォトニクスネットワーク」のための要素技術は今後も続々出てきそうだ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- いまさら聞けない「Claude Code」 できることと使用感を実践レビュー

- 見て分かる、Excel「パワーピボット」「DAX関数」初級講座 分析をラクにする方法

- 通信インフラを襲うランサムウェア なぜ4倍に増えたのか

- 「バックアップないけど復旧して」 情シスを“便利屋”として使い倒す現場の実態

- 「C言語はもう言語じゃない」あるプログラマーの主張が妙に納得できる理由:867th Lap

- その情報、筒抜けかも? 何もしなくても漏れるAI×チャット連携の落とし穴:868th Lap

- 法務に使える生成AIはどれ? デジタル庁の“法令クイズ”で4ツールをテストしてみた

- データ1億件が暗号化、損害17億円 「関通」を襲ったランサムウェア攻撃の教訓

- CADにも生成AI機能が搭載される時代 人手不足の製造業向け、AI活用アイデア3選

- やる気ない退職しない、悪影響は50倍与える「ゾンビ社員」の実態と対処法

図1 チップの中に光ネットワークを形成(資料:NTT)

図1 チップの中に光ネットワークを形成(資料:NTT)

図4 グラフェンを用いたシリコン導波路とプラズモニック導波路の特性の違い(計算)(資料:NTT)

図4 グラフェンを用いたシリコン導波路とプラズモニック導波路の特性の違い(計算)(資料:NTT)