コロナ禍で得た教訓を生かす テレワークの“理不尽”から生まれた不公平感とは

2019年までは働き方改革のもと、生産性向上や隙間時間の有効活用を目指してテレワークが進められてきた。ところがコロナ禍におけるテレワークは感染症対策の必然性から生じたもので、事業継続を目的としている。2019年までのテレワークとは本質的に異なる。強制的ではあるものの、実践することで課題も見えてきた。これからの働き方改革の方向性をあらためて考える。

2018年6月に働き方改革関連法案が成立し、テレワーク対応は徐々に進められてきた。ところが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生で、テレワークを強行せざるを得なくなった。「コロナ禍」と呼ばれる通り災いではあるものの、緊急事態宣言下にテレワークを実践することで未解決の課題が顕在化し、克服しながら前進できた。何が変わったのか、教訓は何だったのか、改めてITR シニアアナリスト 舘野真人氏が振り返る。

突然のテレワーク 私たちはどう動き、何が変わったか

セミナー冒頭は参加者にいくつかアンケートを実施した。「どこから視聴しているか」では「自宅から」が33%で、いまだに在宅勤務が多いことが分かる。「現在の職場のテレワーク実施状況」では、在宅と出社の割合は多少異なるものの、テレワーク優勢の企業が多数を占めた。

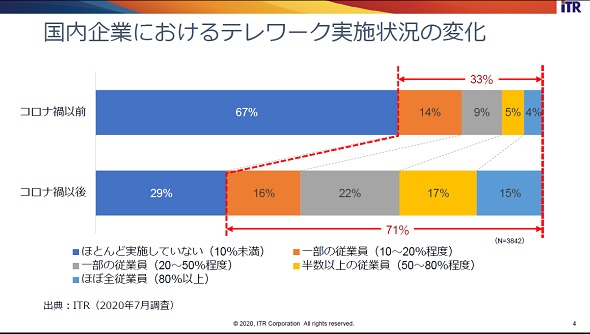

このアンケート結果はITRが実施した結果とも一致する。テレワークを制度として採用した企業は年々リニアに増加していたところ、2020年には急上昇して34%となった。制度の有無によらず、大企業におけるテレワーク実施状況を見ると、コロナ禍以前ではテレワークを何らかの形で実施していたのは33%にとどまっていたが、コロナ禍以後には71%まで増加した。コロナ禍でテレワークへのシフトが一気に進んだことが分かる。

ITRが2020年4月に実施した「コロナ禍の企業IT動向に関する影響調査」から詳細を見ていこう。コロナ禍において、国内企業が「緊急措置として実施し、完了した」ものの上位にテレワーク関連が並ぶ。テレワーク制度の導入、リモートアクセス環境やコミュニケーションツールの導入、デバイスの購入や支給などだ。

コロナ禍はIT戦略テーマの優先度も変えた。優先度が上がったIT戦略テーマとして企業が回答したもののトップに「従業員の働き方改革」(34%)がある。前年の12%から大きく飛躍した。前年のトップだった「業務コストの削減」は52%から半減。業務コスト削減から働き方改革へと、視点がシフトした。

コロナ禍が収束したら、テレワークを継続するか。2020年7月調査によると、「勤務形態の一つの標準として、テレワークを全社的に推進・定着させる方針」(47%)、「特定の部門や役職、スタッフに対してはテレワークを推進・定着させる方針」(37%)と、コロナ禍収束後でもテレワークを定着させようとする意向が多数を占めた。パンデミックで強制された形だったものの、テレワークは今後の標準となりつつある。

緊急事態宣言下でのテレワーク実践から得られた教訓は何か。まずはテレワークそのものについての理解が深まったといえる。2019年まで進められてきたテレワークは働き方改革を実現するものであり、生産性向上やワークライフバランスの確保、隙間時間の有効活用などが目的に掲げられていた。対象は希望者のみ、業務を実施する場所に特に制限はなかった。そのため、生産性を阻害しないコラボレーション環境が必須であり、仕事の成果を測る指標が必要とされていた。

一方、コロナ禍におけるテレワークは感染症対策が発端にあり、オフィス封鎖や移動制限がある中で事業継続することが大きな目的となっていた。対象は全従業員であり、業務の実施場所は自宅を原則としていた。個人の希望ではなく、会社や行政からの要請であることも大きな違いだ。子育て中の家庭における在宅勤務には困難も多かった。

テレワークは近年進められていたものの、コロナ禍におけるテレワークは目的や事情が異なることを留意しておくべきだろう。

適用範囲と効果について見ていこう。テレワークを広範囲に実施したか一部で実施したかで比較すると、全般的に前者のほうが効果の実感度が高かった。以前から実施していたか、新たに実施したかについてはさほど差はなかった。テレワークの効果は経験の有無よりも、広範囲に実施したほうがいいようだ。ただし新規顧客の獲得については、適用範囲によらず、新たに実施した企業において効果実感度が低かった。新規顧客の獲得においては、テレワーク経験がないと苦戦したようだ。

テレワークの“理不尽”から生まれた不公平感とは

テレワークで効果を出せた業務、出せなかった業務は何か。テレワークは思いもよらぬ不公平感を生み出したようだ。

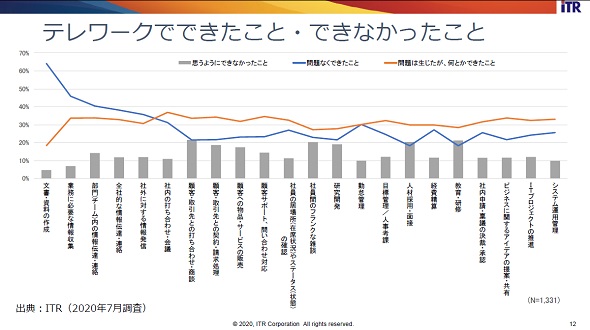

「思うようにできなかった」の回答が高かったのは「顧客・取引先との打ち合わせ・商談」「社員間の雑談」「人事採用・面接」「教育・研修」がある。一方「問題なくできた」の回答で高かったのは「文書・資料の作成」「業務に必要な情報収集」、加えて情報伝達など。集中力を要するクリエイティブな作業や情報伝達はテレワークでも有利に進められると分かった。

いくつかの課題も表面化した。ITインフラではデバイス数、VPNの同時接続数、ネットワークの帯域、Web会議環境において不足や未整備が深刻な問題となった。他にも紙の書類の押印、郵便物や配達物の授受、外線電話の受電なども業務を円滑に遂行する上で妨げとなった。また多くが在宅勤務なのでサービス障害や機器の故障などITサポートでも困難があった。

興味深いのは不公平感だ。PCを自費で購入した人がいる一方で経費で落としてもらえた人もいる。通信費や光熱費も含めて自己負担が生じて不満や不公平感につながるケースもあった。ささいなことかもしれないが、「社員のモチベーションやエンゲージメントに関わるので無視できない」と舘野氏は言う。

次のパンデミックに備え、ニューノーマル時代のデジタルワークプレイスとは

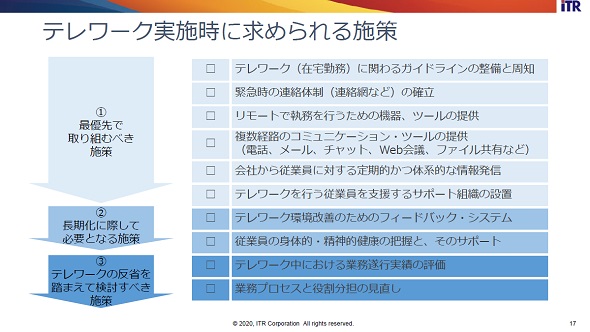

これまでの調査結果を踏まえ、今後の働き方改革について考察していこう。新型コロナウイルス感染者は一時のピークは越えたものの、欧米では再び感染者が増加傾向にあるなど油断できない状態だ。再び業務継続を目的としたテレワークに備え、パンデミックにさしかかる前に何をすべきか舘野氏が整理した。

WHOが定めたパンデミックのフェーズで見ると、フェーズ1〜3(未知のウイルスのヒトへの感染例がない、またはごく一部にとどまっている状態)は準備段階となる。渡航や出張の制限を開始し、テレワーク制度の運用準備に着手したほうがいいだろう。フェーズ4(市中でのヒト−ヒト感染が確認された段階)はパンデミックの入口であり、この段階でいかに早く決断し行動に移せたかが重要になる。社員の体調管理、テレワークや時差出勤を必要に応じて開始していく。フェーズ5〜6(世界的にヒト−ヒト感染が拡大している段階)はパンデミックのピークとなり、テレワークは不可避だ。

現状がそうかもしれないが、ピークが過ぎ去れば段階的に出社規制を解除していく。同時にテレワークの効果検証をしておくことも重要だ。次に備えて生じた課題を洗い出して改善計画を策定し、整備を進めておくといいだろう。

主なものを挙げると、防疫・健康管理として健康チェック、共用物の消毒、換気、衛生備品の備蓄、接触機会の削減としてオフィスレイアウトの変更、非接触を実現するテクノロジーの採用、多人数の会議を自粛、就業制度として出社停止基準の明確化、フレックスタイムの制度化、休暇制度の見直し、在宅勤務の制限緩和などがある。

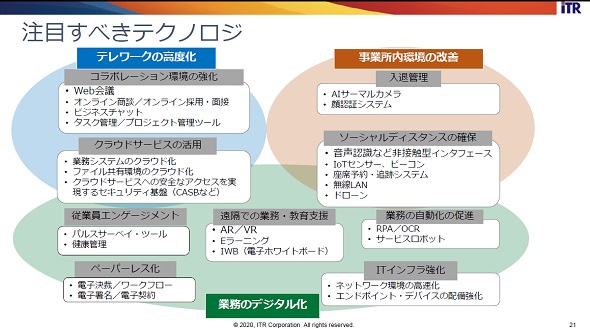

積極的に進めるべきがデジタルワークプレイスの整備だ。従来はオフィス中心だったところ、コロナ禍でテレワーク中心にせざるをえなくなった。これからのニューノーマルは両者の「良いところどり」をするようなハイブリッド設計を進めていく必要がある。具体的には時間や場所の制限からの解放、ペーパーレス化とデバイス活用の強化、仮想化技術を採り入れたコラボレーション、業務の自動化推進、エンゲージメント型の組織運営などだ。

注目すべきテクノロジーにはテレワークを高度化するもの、事業所内環境を改善するもの、業務のデジタル化を実現するものなどがある。

最後に舘野氏は提言としてこう提言した。

「テレワークは今後の働き方の標準として定着する。企業はテレワークを前提とした業務プロセスや組織体制の見直しを進めるべきである。2020年は特殊事情だったものの、実践で貴重な教訓を得られた。企業は今後に向けて自社の実践結果を分析し、これからのヒントとすべきだ。そしてコロナ禍の収束後にはニューノーマルのワークスタイルが求められていく。ITやデジタルの担当者は来たる時代の環境整備に取り組む必要があるだろう」

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 大企業がこぞって使うM365 CopilotとChatGPT、業務への貢献度は? 生成AI利用状況を徹底調査

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策