「競合から2倍の給料提示」でも辞めない社員 倒産寸前企業が語る“進化版日本的経営”

日本レーザーは今でこそ27年間の黒字経営を続けるが、かつてはバブル崩壊のあおりを受けて倒産寸前に陥っていた。ビジネスの強化とともに人事、報酬制度の改革を進め、再建を図った。

日本レーザーは創業53年、従業員60人を抱える業務用レーザー機器の輸入商社だ。同社代表取締役会長の近藤宣之氏は1994年に同社の親会社である日本電子から転籍し、社長に就任した。バブル崩壊後の不良債権や幹部職員の不祥事で経営が悪化していた同社を再建し、27年間連続黒字経営を続けている。

輸入商社は、販売元からの代理店契約を切られると大きく業績が悪化する傾向がある。近藤氏が社長に就任してから今までの27年間で、大手からの契約を10回は切られたという。

近藤氏は社長に就任した当時から同氏が不慣れであるレーザーのことは現場に任せて、経営のかじ取りに徹しようと考えた。まずは企業の理念を定義し、従業員が安心して働くことができ、成長できる環境作りを進めた。

その結果、ライバル企業から引き抜きの話があっても従業員は動かず、「離職率ゼロ」の職場ができたという。かつては倒産寸前であった同社は人事制度や報酬制度をどう変え、従業員が離れない組織を作ることができたのか。

本稿は、オンラインイベント「SmartHR Next 2021|人材マネジメントが創るVUCA時代の経営」(主催:SmartHR)における日本レーザー近藤宣之氏の講演「【倒産寸前から27期連続黒字達成】人を大切にしながら利益を出し続ける『日本版ティール組織』」を基に編集部で再構成した。

「2倍の報酬を出す」競合の誘惑に動じない従業員

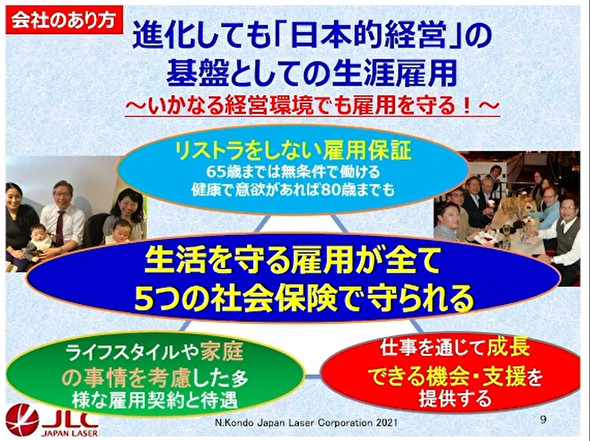

近藤氏は自社の経営を「進化した日本的経営」と表現する。あえて日本的経営と言うのは、終身雇用を超えた生涯雇用を推進し、65歳までは無条件で働くことができる環境を用意しているからだ。中には80歳まで現役を目指す従業員も4人ほどいる。

雇用を守る会社にしたいという思いはあるが、働かない従業員を抱えるわけにはいかない。能力や貢献度に応じた待遇が必要だ。

「当社の競合は、海外メーカーの日本法人、つまり外資系企業だ。優秀な従業員が競合に引き抜かれては困る。実際、過去に2倍の給料で引き抜くというオファーもあったが、従業員は動かなかった。それが、当社が進めてきた“進化版日本的経営”の結果だと思っている」(近藤氏)

優秀な従業員がいれば、そうでない者もいる。「2-6-2の法則」(注)を基に考えると、2割は困った従業員ということになるが、「うちはそんなことはない。ダメな2割の人材を切って代わりを入れるのが外資系のやり方だが、私はそのやり方には反対だ」と近藤氏は否定する。

(注)どのような組織にも、2割のできる人と、6割の普通の人、2割のできない人がいるという法則。

近藤氏は、「生涯雇用+成長できる組織」が進化版日本的経営の本質だと話す。それに加えて、透明性の高い待遇を示すことも重要だという。

「従業員に成長機会を与える教育は、会社の内部でやれることが基本になる。当社ではコロナ禍でも毎週月曜日の午前中にオンラインで全社会議を行っている。金曜日には『会長塾』を2コマ実施している。そこでは、当社のビジネスモデルで何が大切なのか、どういう能力が期待されているのか、そのためにはどうすればいいのかを話している」(近藤氏)

社外での教育にも力を入れる。1人当たり200万円程度の学費がかかる経営者大学に毎年3人ほどの従業員を派遣している。コロナ禍以前は海外研修も盛んで、年間延べ50人以上を派遣した。学費は相当な額になるが、教育への出費は惜しまない。

「売上の約1%を研修費用に充てている。すでに20人ほどの従業員が経営者大学を卒業した。理念の教育は社内で行うなど、社内と社外を組み合わせた教育が必要だ」(近藤氏)

顧客満足を重視しすぎると会社が“ブラック化”する

日本レーザーは人事改革を段階的に進めてきた。就業規則は毎年変更し、学歴に基づく給与体系や定期昇給制度も撤廃した。ダイバーシティーを重視し、他国からの人材も多数採用している。そして、実力に基づく能力主義、見える成果と見えない貢献度に基づく業績評価を重視する。

従業員は仲間意識が高く仕事を通じて成長できること、雇用が保障されていることを良い会社の条件と考えている。これはおおむね経営が考えていることと一致する。

「顧客満足は大切だが、やり過ぎると会社が“ブラック化”してしまう。まずは従業員満足を大切にしている。社長に忖度(そんたく)する従業員が増えてもまずい。社長は従業員に見返りを求めず、それぞれが顧客第一に行動するようになれば、顧客が企業の応援団になってくれて、リピートオーダーが取れる」(近藤氏)

従業員の自主性を生かした経営は、事業計画にも表れている。同社では、トップダウンで事業の数値目標を決定しない。各部門の見込みを積み上げて予算を作るが、その場合、経営が考える実力値よりも大幅に低い保守的な数字になることがほとんどだという。その乖離(かいり)は社長預かりとして年度をスタートさせ、年度途中で各部門が上方修正して乖離を埋めていく。近藤氏は「実績を現場に任されているということが、現場のやる気を引き出すことになる」と言う。

また、2007年の独立時に企業の理念と行動指針を示した「クレド」を作り、日々確認している。上司と部下でクレドに沿った個別面接を年に3回実施し、絶対評価による納得性の高い人事評価を行っている。

「この面談では、業績が上がらない理由を外部のせいにする『他責』は認めない。利他の気持ち、自分自身の成長が会社の成長につながるということを浸透させ、評価制度に生かしている」(近藤氏)

チームの貢献を反映した成果報酬制度も取り入れている。「営業担当者に、粗利の3%を自由に使える裁量を与え、貢献した従業員に渡すなど各自の判断に任せている。関係者がオープンに相談をして決めるユニークな方式だ」(近藤氏)

従業員の総合評価で賞与に反映される割合を、営業部門とバックオフィス部門で分けていることでバランスを取っている。

こうした施策の結果、働きがいが高まり、同社の離職率はゼロになった。

正社員、パート、嘱託社員での分け隔てない報酬体系

さらに、同一労働同一賃金も徹底している。正社員だけでなく、パートや嘱託社員にも賞与と退職金を支給し、同一役割、貢献度であれば正社員と嘱託社員の年収は同等になるように調整している。手当や教育面でも差はない。フルタイムの嘱託と、正社員のどちらがいいかを本人の判断で選ぶことができる。

また、育児と仕事を両立できる仕組みとして「ダブル・アサイメント」という制度も採用する。これは、1つの仕事を2人で担当することで、育児で仕事を離れる時は、もう1人がフォローできるように働く仕組みだ。仕事が重複する分は、1人が多くの仕事を担当するマルチタスクとすることでバランスを取っている。違った業務を重ね合わせてマルチタスクにすることで、フォローできる組織が作れるという。

こうした制度によって、ライフイベントの変化で退職しても復帰が可能となり、退職したパートや派遣社員が職場に復帰して、その後正社員になるというキャリアパスを実現した女性もいるという。自分で決められる仕組みの透明性が何よりも重要だと近藤氏は話す。結果的に、同社の管理職、幹部の3割は女性が担っており、女性役員の誕生も近いという。

「自律的な組織は危機にも強い」

同社が、従業員に意思決定権を持たせる「ティール組織の実例」と評される理由について、近藤氏は次のように語る。

「最も大切なのは情報公開だ。公私の別なく職場は人生の一部であり、成長する場だということを従業員全員で共有できるように、経営者が居場所を提供してきた。毎週提出される『今週の気づき』は、15年間で8万通に達している。当初は正社員だけだったが、派遣社員やパート従業員も自発的に書くようになった。時々過去の記録をのぞいてみると、従業員の成長を実感する」

2020年7月、近藤氏は血液のがんを患っていることが分かった。直ちに入院し、経営の現場から離れることを余儀なくされた。幸い新薬の効き目で症状は落ち着き、コロナ禍で在宅勤務の態勢を整えた後だったため、退院後はテレワークを中心に業務に戻ることができた。現在も治療を続けている。経営者の離脱は企業にとって大きな影響を与えるが、近藤氏は、自律的な組織は危機にも強いと語る。

「コロナ禍の非常事態でも、皆の創意工夫で乗り切った。海外製品のサポートに現地から人が来られないときは、当社の従業員がオンラインで本国のエンジニアをサポートし、無事に製品を納入できた」

近藤氏は「従業員の自主性に任せることが当事者意識を生み、会社が進化する。経営者は権力を使ってはいけない。サーバント、つまり支援に徹し、雇用と黒字を守ることが重要だ」と語ってイベントを締めた。

関連記事

タレントマネジメントとは? 人事システムとの違いやジョブ型人事制度との関係を解説

タレントマネジメントとは? 人事システムとの違いやジョブ型人事制度との関係を解説

タレントマネジメントは従業員の離職を防ぎ、人材の利活用効率を向上させる取り組みとして注目されている。雇用環境の変化に適応して人材の特性やスキルを戦略的に活用し、企業の生産性を高められる。 カルビー、出社率を3割以下に抑制する新人事制度をスタート 出社率管理で人事が目をつけたITツールとは

カルビー、出社率を3割以下に抑制する新人事制度をスタート 出社率管理で人事が目をつけたITツールとは

カルビーはオフィス勤務の従業員の出社率30%を実現するため、新たな業務アプリを開発、運用を開始した。 ジョブ型雇用だけではない日立の人事戦略 30万人を変える10年の計

ジョブ型雇用だけではない日立の人事戦略 30万人を変える10年の計

世界30万社員の中でジョブ型が実践できていないのはほぼ日本のみ。日立の人事制度改革は、日本企業の組織変革ではなくグローバル企業から見て「落ちこぼれ」の日本地域を標準化することが目的だった。日立グループ人事トップが描く30万人の人材戦略とは。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 「AI時代にSIerはいらない」 信じているのはまさかの“あの人たち”だった【調査】

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策

日本レーザー 近藤宣之氏

日本レーザー 近藤宣之氏