映画の世界が現実に? 「サイバネティックアバター共生社会」とは

自分の分身を何体もリモートで自在に操作可能にする「サイバネティックアバター」。目指すのは、身体に不自由を抱える人など、これまで積極的に社会参加できなかった人々を含めた全員参加型の「共生社会」だ。研究はどこまで進み、どんな領域に活用可能なのか。最先端研究の一端を紹介する。

身体や空間、時間から人を解放する「サイバネティックアバター」

映画やゲーム、SNSなどでおなじみの「アバター」は、仮想空間において自分自身を別の姿で表現する仕組みだというのが、多くの人の理解だろう。しかし既にアバターは仮想空間の内部を超えて、実世界で私たちと交流可能な存在になった。2D/3DやCG映像として動くアバターは個人の肉体を離れて遠隔地の人々と対話し、人間の身代わりを務めるAI(人工知能)搭載ロボットは、対話のみならず物理的に人々と触れ合い、行動支援や介助などの能力を備えつつある。

この技術を進化させ活用することで、少子高齢化や人口減少といった日本が抱える深刻な悩みを解消し、身体に不自由を抱える人などが社会参加および貢献できる社会を創造できるのではないか。その思いのもと、内閣府は「破壊的イノベーションの創出」を目指して「ムーンショット型研究開発制度」の推進に取り組んでいる。同制度の第一目標として、「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現する」ことが掲げられている。こうした社会の実現のためにクローズアップされているのが、「サイバネティックアバター」だ。内閣府はこれを映像やロボットにとどまらず、人の身体的能力、認知能力および知覚能力を拡張するICTやロボット技術を含む概念と定義する。同研究開発「目標1」の具体的な目標は次の通りだ。

- 2050年までに、複数の人が遠隔操作する多数のアバターとロボットを組み合わせることによって、大規模で複雑なタスクを実行するための技術を開発し、その運用等に必要な基盤を構築する。

- 2030年までに、1つのタスクに対して、1人で10体以上のアバターを、アバター1体の場合と同等の速度、精度で操作できる技術を開発し、その運用等に必要な基盤を構築する。

- 2050年までに、望む人は誰でも身体的能力、認知能力および知覚能力をトップレベルまで拡張できる技術を開発し 、社会通念を踏まえた新しい生活様式を普及させる。

- 2030年までに、望む人は誰でも特定のタスクに対して、身体的能力、認知能力および知覚能力を強化できる技術を開発し、社会通念を踏まえた新しい生活様式を提案する。

(出典:「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」研究開発構想 目標1)

このような目標達成のための技術開発を通して、サイバネティックアバターは図1のように社会のさまざまな領域で空間や時間、身体、脳の制約から人を解き放つことができると考えられている。

誰もが自在に活躍できる「アバター共生社会」

この「目標1」達成のためのプロジェクトマネジャーを務めるのが、アンドロイド開発でも著名な大阪大学の石黒浩教授だ。

石黒氏は「人間が意図通りに自在にリモートコントロールできるサイバネティックアバターは、身体や、認知、知覚能力を大きく拡張します。思うように移動できない人や多忙すぎて活動に参加できない人など、さまざまな理由で行動に制約がある人が自由に行動可能になり、参加を望む活動に積極的に加わることができるばかりでなく、個人の能力を超えた社会貢献も可能になるでしょう。また、匿名で仕事をしたい人にも有効ですし、自閉症を持つ人など人と関わるのが苦手な人でも積極的に社会参加できるようになります」と言う。同氏は、そのように多様性豊かな個人が共に暮らす社会を「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会」と呼び、このプロジェクトを通して実現を目指す。

ビジネス、教育、医療、アバター共生社会でどう変わるのか?

サイバネティックアバターを活用すると、具体的にどんなことが実現可能になり、社会や生活はどう変わるのだろうか。石黒氏の論文「アバターによる仮想化実世界の倫理問題」人工知能36巻5号(2021年9月)で、次の4つの例が挙げられた。

教育分野

自宅での勉強の指導役を教師のアバターが務める。典型的な指導はアバターに備わるAIを利用した自律機能で行い、生徒から想定外の質問が出た場合には教師が遠隔操作で対応する。この方法では1人の教師が同時に10台程度のアバターを操作できる。また、学校では世界中から生徒がアバターで集まることができ、さまざま議論ができる。

ビジネス分野

自宅にアバターで専門家を招きながら、自宅でできる仕事は自宅で行い、会社では世界各国からメンバーを集い、会議が行える。通勤通学を最小限にして自由な働き方ができる。

医療分野

風邪などの軽微な症状であれば医師がアバターを用いて家庭で診療できる。町の小さな病院でもさまざまな専門医のアバターによる診察が可能になり、総合病院レベルの機能を持つようになる。

プライベート、パーティや集会など

誰もがアバターを通して人間的なホスピタリティ豊かなコミュニケーションが可能になる点も期待されるところだ。AIロボットの対話機能だけでなく、リモートで実在の人との対話が可能になり、対面や電話、メールなどに制約がある場合でも、アバターを通してコミュニケーションをとることができる。また実際に足を運べないパーティや集会にもアバターで参加することも可能だ。

サイバネティックアバター実証実験から得た成果

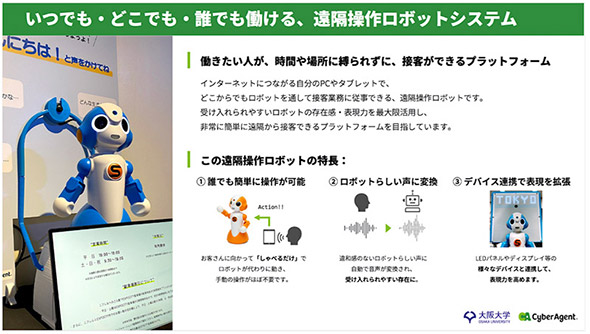

このようにサイバネティックアバターの活用法は多様だが、中でも遠隔対話ロボットを用いた各種の実証実験が次々と行われている。大阪大学とサイバーエージェントの研究開発組織「AI Lab」との共同研究講座による実証プロジェクトでは、WebRTC(Web Real-Time Communication)による映像通信技術を中心に、リアルタイム音声変換や音声認識によるロボット動作生成といった技術を組み合わせて、オペレーターが「話すだけ」で基本的な操作が可能な遠隔操作ロボットを使用した実験を行っている。このロボットは「ロボットらしい声」(音声変換)を持ち、見た目も愛らしいものだ。次のような成果を上げた。

(1)保育業務に遠隔対話ロボットが参加

コロナ禍における保育園入場規制により地域協力者や外部講師を招いた活動が実施できなくなった状況下で、「遠隔対話ロボットが保育業務をサポートできるか」「保育業務に携わっていない人でもサポートが可能か」を調査した。

遠隔からロボットを通して登降時のあいさつ運動やアクティビティー(絵本の読み聞かせやことば遊び、からだ遊びやロボットへの質問会)などの保育サービスを実施した。保育士ではない高齢者や劇団員が、保育園に設置した遠隔対話ロボットを通して、現地の園児たちへのあいさつの声かけやアクティビティーの進行を行った(協力:大阪大学学内保育園まちかね保育園)。

この結果、高齢者が保育士と同等のあいさつ返答率(62パーセント)を達成し、外部講師や劇団員らは遠隔から30分のアクティビティーを完遂できた。園児たちは集中して話に耳を傾け、質問に元気よく答える様子が観察されたという。また操作した高齢者はおおむね「この仕事が楽しい、またやりたい」と評価した。

(2)遠隔対話ロボットによるスーパーマーケットの販売促進

店員の接客が抑制されるなか、遠隔対話ロボットが顧客コミュニケーションを活発化し、販売を促進できるかどうかを調査した。遠隔対話ロボットが店頭でレシピチラシを配布し、店内で特定商品を来店客に薦めた。20代〜50代の男女36人(1日3人×2台、3時間ごとに交代)が遠隔から利用客への声掛けや紹介、雑談などの対話を行った(協力:デイリーカナートイズミヤ、ららぽーと EXPOCITY店)。

この結果、通常よりも約5倍のレシピチラシを配布することに成功した。立ち止まり率は通常の約1.4倍を達成し、実験店舗から「想定以上に受け答えができる」と高い評価を得られた。その一方で、商品よりもロボットに興味を持ったせいか、買い上げ率は通常時の0.42%という結果も出た。

(3)アミューズメントパークの館内案内や展示紹介、接客を遠隔対話ロボットで

大阪吹田市のアミューズメントパーク「NIFREL」(ニフレル)の館内6箇所に遠隔対話ロボットを設置し、施設スタッフと被験者の3〜4人が操作者となり、遠隔から利用客への声かけ、紹介、雑談などを行った。ロボットの案内が来場客にどの程度受け入れられるか、通常の接客に比べてどれだけ多くの刺激を提供できるか、そして複数体のロボットを複数人のスタッフが操作する際に生じる利点や課題について調査した。

その結果、遠隔対話ロボットのサービスは、調査に回答した来場者の70パーセントがサービスに満足と答え、75%が「もう一度利用したい」と答えたという。ロボットとの会話が1つの体験コンテンツとして受け入れられていたことが示唆された。ロボットとの対話の8回に1回は楽しい体験を提供できたという結果もあり、パークのスタッフから「対面接客にはない効果だ」という声もあったという。

これらの結果から、遠隔対話ロボットが一部の課題解決や価値創造に貢献できることを示すことができた。ただし、それぞれの実験で明らかになった個別の課題もあり、今後も実験、調査を重ねる予定とのことだ。また、まだ結果報告に至らないが、この研究プロジェクトで次のような実験も実施した。

(4)遠隔対話ロボットによる市民とのコミュニケーション活性化実証実験(豊中市)

非接触でも密なコミュニケーションが可能な遠隔対話ロボットを市庁舎内に設置し、人に教えたい景観を候補展示から市民が選択、投票する「豊中まちなみ市民賞」の展示場で投票案内や促進業務を行った。自律制御と遠隔操作を組み合わせたハイブリッド型対話ロボットを5体を1人の案内スタッフが遠隔からサポートし、投票案内や投票呼びかけを含む業務を実施した。

(5)空港内での遠隔対話ロボットによる接客実証実験(関西エアポート)

遠隔対話ロボットを空港内に設置し、接客や、新たな旅の体験や価値を提供できるかどうかを調査した。自律制御と遠隔操作を組み合わせた10体のロボットを空港内のさまざまな箇所に設置し、2人のスタッフが遠隔からロボットを通して、案内や空港滞在中の体験の提案などの業務を実施した。

(6)商業施設での遠隔対話ロボットによる接客実証実験(東急ハンズ心斎橋店)

遠隔対話ロボットによる「多接点での迅速な質問対応」や「きっかけの提供」が、顧客の満足度や、新しい体験価値につながるかどうかを検証した。20体の遠隔対話ロボットを売り場に配置し、4人のスタッフが接客コミュニケーションを実施した。

これら以外にも、小学校などでの遠隔対話ロボットの実証実験などが実施された。今後も実験事例はどんどん増えていくだろう。これらに注目することで、サイバネティックアバターの具体的なユースケースと価値創造の方法へのヒントが得られそうだ。

サイバネティックアバター共生社会の課題

これらの例からサイバネティックアバター共生社会の利点のほんの一端が見えるが、石黒氏は「アバターは実世界を多重に仮想化でき、さまざまなアバターに乗り移って、違う自分で、自由に働くことができる。そのアバターを本人と認める『アバター認証』ができれば、アバターを用いた新たな労働環境が実現できる」とし、そのような世界を「仮想化実世界」と呼ぶ。

そして「仮想化実世界はアバターが操作者個人を新たな存在にし、さらには操作者が多数のアバターによってその存在を多重化できる新たな社会を実現する。またアバターによって操作者の能力を拡張できるようになる」と予想する。

なお、アバターによって多様な可能性がもたらされる一方で、さまざまな問題も提起される。石黒氏は問題のポイントを次のように大別する。

- 実世界の匿名化問題(匿名労働で起きる問題とアバター認証機構の必要性など)

- 能力拡張問題(本来の自分とアバターの拡張された知覚や運動能力、姿形などとのギャッvプから生まれる問題)

- 多重存在問題(複数の異なるアバターの利用、複数の同じアバターの利用に伴う問題)

- 人間関係拡張問題(複数の人格を持つアバターを使い分けることで、人間関係の複雑化や精神的な問題につながる可能性)

これらは哲学的な深みとともに、広い技術領域で考えていかなければならない問題だ。一見すればSFにも思えるサイバネティックアバターの世界だが、基盤ができればサイバネティックアバター共生社会の実現に近づくに違いない。ムーンショット型研究開発制度はスタートからまだ2年目だ。これから続々出てくる研究成果に期待したい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 会社の規則は穴だらけ? 誰も守ってくれない「無視されるITルール」【実態調査】

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 「雨の日しかWi-Fiが使えない」 原因は意外なアレだった:755th Lap

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- イーサネットを1Tbpsに増速する「帯域ダブラ技術」って何?

図3 遠隔対話ロボットを介したアクティビティー実施の場面(出典:サイバーエージェント「実証実験レポート」2021年7月15日)

図3 遠隔対話ロボットを介したアクティビティー実施の場面(出典:サイバーエージェント「実証実験レポート」2021年7月15日) 図4 スーパーマーケットでの実証実験の場面(出典:サイバーエージェント「実証実験レポート」2021年7月15日)

図4 スーパーマーケットでの実証実験の場面(出典:サイバーエージェント「実証実験レポート」2021年7月15日) 図5 アミューズメントパークでの実証実験の場面(出典:サイバーエージェント「実証実験レポート」2021年7月15日)

図5 アミューズメントパークでの実証実験の場面(出典:サイバーエージェント「実証実験レポート」2021年7月15日) 図2 豊中市の遠隔対話ロボットによるコミュニケーション活性化実証実験(出典:豊中市のWebサイト)

図2 豊中市の遠隔対話ロボットによるコミュニケーション活性化実証実験(出典:豊中市のWebサイト)