脳のコピペ作業が始まった? 脳情報通信の最新トレンドとは

人間の脳活動データをAIに学習させることで、考えたこと、感じたことがそのまま誰かに伝わる世界を実現できるかもしれないーー。脳情報通信の最新トレンドと社会実装における留意点などを整理した。

考えたこと、感じたことがそのまま誰かに伝わる世界がそろそろ実現するかもしれない。情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology)と大阪大学の双方に所属する脳情報通信融合研究センター(CiNet:Center for Information and Neural Networks)発の研究成果が徐々に社会実装されつつある。今回はその一端を紹介する。

日本における脳情報通信研究の最先端機関「CiNet」

脳活動を計測してデータを機械に伝える技術と、伝わったデータを解釈して意思や感覚を推定する脳情報処理技術は、ロボット操作や身体機能回復、言葉を介さず意思を伝える心のコミュニケーション、考えるだけで可能になる文字入力など、さまざまな用途が考えられる。その研究は今、どこまで進んでいるのだろう。

NICTと大阪大学、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)の連携研究拠点であるCiNetは日本における脳情報通信研究の最先端機関として知られる。脳情報計測用の複数のMRI(Magnetic Resonance Imaging、核磁気共鳴画像法)設備などを活用して、「人間のこころに調和する次世代ICT技術」研究を掲げて、脳活動から情報を読み解く技術を開発している。その一部はすでに実用段階にあり、商用化事例も出てきている。

脳のコピペ作業が始まった? 社会実装が進む脳情報通信技術

人間の脳は、現時点で最も省エネで高性能な情報処理装置といわれている。体内のエネルギーだけでスーパーコンピュータもかなわない情報処理能力を実現する。

脳波(頭皮における微細な電位差)や血流状態の計測などによって脳活動を把握する技術が発達するにつれ、知覚や記憶、感情などを担う脳部位が特定されてきたが、捕捉した脳の状態が何を意味するのかは必ずしも明確ではない。それを言語に置き換えたり、機械操作などの命令や指示に結び付けたりできないものか――。もしそれが可能になれば、考えたことを口に出さずに他の人に伝えたり、機械を操作したりすることが可能になる。それを追求しているのが脳情報通信/脳情報処理研究だ。

すでにこのコーナーではfMRI(functional Magnetic Resonance Imaging、機能的核磁気共鳴画像法)を用いた脳情報のデコーディング技術や四肢にまひのある患者の脳波計測から手足の動きを制御する情報を読み取り、実際の手足をアクチュエーターで動かして脳にフィードバックすることで本来の動きを取り戻すリハビリ技術を紹介した。すでに社会実装が始まっている研究成果は他にもある。今回は、CiNetの研究事例から、注目したいテーマを幾つか紹介しよう。

映像を見た人の脳活動を計測、その意味内容を推定

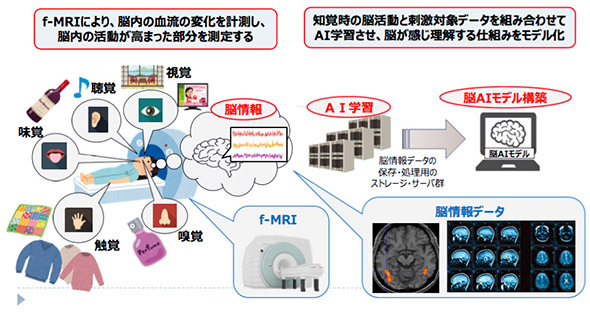

1つ目は、fMRIを用いた脳活動の計測データから「人間が何を感じているのか」を推測するAI(人工知能)技術だ。

fMRIは医療現場で使われているMRI装置と同じ仕組みで、脳活動による血流変化を観測、活動部位を視覚化するものだ。被験者に視覚や聴覚、触覚、嗅覚、味覚などの刺激を与えて、その時の脳の活動状態をfMRIで計測してデータ化する。刺激と血流動態の相関関係を学習してAIモデル(エンコードモデルとデコードモデル)を構築する。

エンコードモデルを利用すると、何らかの刺激が人間の脳にどのような活動を生起させるのかを予測できる。また、デコードモデルを利用すると、脳活動から被験者の印象などを推定できる。企画段階の動画をこれらのモデルに入力すれば、それを見た消費者がどのような印象や感興を抱くのかを高精度に推定することも可能だ。

推定結果は、図2のように名詞や動詞、形容詞で示される。左端の画像を見た人の脳活動の計測結果から知覚内容を解読(デコード)したのが左の表、右の表は学習済みのAI(人工脳モデル=エンコードされたモデル)が出力した結果だ。多少の違いはあってもおおむね一致していると分かる。

これは、多くの画像を被験者に見せた際の反応データ化と、被験者が見た画像を自然言語で表現したものを学習させたことで実現できる。画像から被写体の名称や動作、行為などを「名詞」や「動詞」で表現することは画像認識AIでも可能だが、主観的な印象や連想などが反映される形容詞も学習して、モデル化したのがこの研究のポイントだ。画像や映像を入力して、人間が抱くだろう印象や、好き、嫌いの感情などを機械で推定できるようにしたことで、応用が利くようになった。

この研究成果は、NTTデータにライセンスが提供されて、NTTデータによって動画広告視聴時の消費者の意識、無意識の反応を解読するサービス「NeuroAI D-Planner」として商用化された。NeuroAIのユースケースとしては、CM総合研究所のCM好感度予測サービス(Mnavi)や、Billboard JAPANのヒットソング予測、Twitter Japan、NewsTVの広告効果向上、インターネット教育推進協会のプレゼンテーション動画のコンテストでの評価といったものが挙げられる。

現在は、頭の中で念じたことを単語だけでなく自然言語のテキストとして出力できるようになった。CiNetで副研究センター長を務める田口隆久氏は「まだ一部が実現した段階ですが、このモデルさえあれば、頭の中で念じたことが文章として入力できるようになるでしょう」と語る。

自分の意思を発話などによって伝えられない人でも、「水を飲みたい」といった簡単な意思を伝えられるようになるだろう。ただし、本人の意思にかかわらず一般の人の脳から情報が伝達されてしまうと、必ず倫理的、法的、社会的課題(ELSI:Ethical, Legal and Social Issues)として問題が生じるはずだ。これには何らかの規制やガイドラインが必要になるだろう。

手軽な脳波計を用いたニューロフィードバックの教育応用

fMRIは1秒に2ミリ角のポイントを数千カ所も画像化できる性能を持つ。全脳を画像化するには数万点の連続イメージングが必要なので、一度に全脳のデータを取得するにはfMRIのような装置が必須となる。ただし、病院のMRIと同様にサイズは大きく、消費電力も大きく、装置が高額なため、気軽に使えるものではない。

もっと簡単に気軽に脳の活動状態を知るためには、脳波の計測が適している。脳波の計測には頭皮の電位変化を電極で計測するEEG(ElectroEncelphaloGraphy)と呼ばれる技術が使われる。EEGでは、多くの電極が付いたヘッドギアのような装置を使って脳波を捉えられる。デバイスが比較的小さく、安価で持ち運びできるので、fMRIと違って日常的に脳の活動状態を計測しやすく、さらなる応用が期待されている。

EEGは、頭部にジェルを塗って計測精度を上げる必要があったが、CiNetによる研究開発でドライ電極と呼ばれるウェアラブルな脳波計測デバイスが用いられて、市販化されている。

このドライ電極型の脳波計を利用し、ニューロフィードバックを利用したトレーニングで被験者が英語のLとRの発音を聞き分けられるようになったという研究もある。被験者が英単語を聞きながら、自分の脳活動を表示したディスプレイ上の図形の大きさを広げるイメージトレーニングをしたところ、英単語の聞き分けが上達したという。ニューロフィードバックはさまざまな学習や教育シーンで応用できるとみられており、企業との共同研究が進んでいる。ゲーム領域でも脳波計を応用できそうだ。

脳波の特徴から、英語のヒアリング能力を計測する研究もある。こちらは、語学検定の評価に使えるのではないかと考えられる。

スポーツエキスパートの脳特徴解析

サッカー選手であるネイマールの選手脳をfMRIで計測し、脳活動の特徴を探った研究が2014年に行われた。この研究で超人的な身体能力を生む脳の特徴が明らかになった。また2020年にはパラスポーツのトップ選手の1人である車椅子アスリートのタチアナ・マクファデン選手の脳計測も実施された。解析結果から、通常は足を動かすために使う神経が手の動きに使われていると分かった。スポーツエキスパートの脳の研究は、脳の持つ「可塑性」を明らかにして、脳がどのように柔軟に変化できるのかを知ることにつながる。今後はF1レーサーの脳計測に挑む予定だという。

扁桃体の活動パターンからうつ傾向を予測

fMRIは人間の精神状態、特に病的な傾向を明らかにできる。CiNetでは不安や恐怖の情動によって活動が高まる脳の扁桃(へんとう)体に着目し、お金の分配をテーマにしたゲームで参加者の扁桃体の活動状態をfMRIで調べた。その結果、不平等な分配に対して扁桃体の活動が高まることを確認できた。経済的な不平等とうつ病症状に相関関係があることは、人の行動追跡調査研究で示されてきたが、それを裏付ける結果になった。

実験参加者に1年間隔で2度のうつ病傾向テストを受けさせた結果を基に、AIに不平等に対する脳活動パターンとうつ傾向の相関を学習させたモデルを構築した。そのモデルによって、1年後のうつ傾向を予測できるという。扁桃体の活動バターンを見てうつ傾向の予測ができれば、現在は医師の見立てに頼るしかないうつ病診断に客観的な指標を持ち込める。

脳情報のネットワーク解析で「痛み」を視覚化

脳内の各部位の活動を計測して相関関係を導き出し、ネットワーク図のように描き出すことも可能だ。脳の中で約100点の部位の相関関係を描いて、「痛み」を感じているときに変化した脳活動に関連する一部のネットワークの色を変えて視覚化する。これによって他人には分からないはずの痛みを他者と共有できる。

痛みが分かれば、それを緩和するための方策が検討できる。製薬会社では痛みの脳内ネットワークを消すような新薬の開発ができるかもしれない。言葉で痛みを伝えられない人や、場合によっては動物の痛みも、客観的に伝達できるようになる。

脳活動のネットワークのパターンは、健常者と統合失調症患者の間で大きく異なるようだ。統合失調症も判定が難しい病気だが、このような視覚化技術でより正確な診断が可能になるだろう。

CiNetが目指す「全脳モデル」と脳情報通信プラットフォーム

上記のような研究事例や成果の他にも、脳機能の各領域で多くの研究成果が出てきている。全体像としては図3で示すような研究領域がある。多様な脳機能研究から得られる膨大な脳活動データを、機械学習を駆使しながら活用すると、実際の脳に近いAIモデルを構築できるようになる。まずは、入力情報がどのように脳活動に変換(エンコード)されるのかを明らかにして、脳活動がどのような意味をもっているのかを解読(デコード)できるようにAIを成長させると、いずれは全脳をモデル化できるはずだ。

この全脳モデル(人工脳)をCiNetでは「CiNet Brain」と呼んでいる。これによって最終的には「人格の再構成」を目指しているという。全脳モデルは、これまでのAIの限界を超えて、常識や感情などの人間の特性を踏まえたものになる。人間が無意識のうちに何かの知覚から瞬時に判断や意思決定、行動ができるのと同じように、全脳モデルは働くようになるだろう。

常識をもとに、予測や判断、意思決定をできるAIを目指す

現在は、一部の視聴覚情報の可視化や脳活動が示す意味内容のデコーディングを可能にできたという段階だ。視覚的特徴からオブジェクトについて形容詞などを交えながら文章化できるものの、総合的な状況の意味を理解できるわけではない。

津波の状況を伝える画像を与えると「家が傾いていて人が走っている」といった文章が出力できるかもしれない。それは過去の情報(ビッグデータ)の学習によって実現している。しかし人ならば「人命に関わる災害が起きているので助けなくてはいけない」と考えるだろう。人が「家は通常流されないという常識」と「人が流されそうという予測の能力」、さらに「助けないといけないという意思決定の能力」があるからだ。

田口氏は「初めての体験でも、常識をふまえた予測や判断、意思決定、行動ができるようなAIを目指していきたい」と語った。そんな全脳モデルの実現時期は「2040年を目指す」としている。とはいえ脳情報を活用したビジネスは今すぐにでもスタート可能だ。

国内外の研究機関や民間企業との共同研究は拡大、進化中

CiNetはこの領域の大規模産学連携の中心的存在だ。大阪大学をはじめ主要大学や政府の各種科学技術推進プログラム、国内の主要研究機関、欧米イスラエルの主要研究機関、さらに自治体、民間企業などとの連携も深めている。NTTデータ、NTTデータ経営研究所、NEC、ホンダなどともそれぞれ強い連携体制を築いている。

民間企業はどのようにCiNet Brainの恩恵を受けられるのか

NICT CiNetは、脳活動のビッグデータをベースに、大規模データの保存や管理、計算処理を行うコンピュータリソースを構築している。このプラットフォームを意欲ある民間企業に提供し、脳情報の民間利用を促進する方針だ。

最終的には、NICTが事業主体として脳活動データセット(学習用の大規模脳活動データ+刺激情報+計算機リソース)を保有して、外部にそのデータセットを用いて作ったモデルや、個人が特定できないように匿名化や加工をした脳活動データだけを公開する。

民間企業はNICTがライセンス契約により提供する「汎用(はんよう)型脳モデル」と「脳活動データセット」を利用して、各社がカスタマイズした独自のAIモデルを構築できる。このAIモデルはその企業独自の競争力あるものになると期待できる。エンドユーザーは各企業から自社の事業に適したサービスを利用して、脳情報を身近なものとして利用できるようになるだろう。

ただし、脳情報を利用したサービスや製品は、前述したようにプライバシーを侵害したり、嫌悪感を抱かせたりする可能性がある。特にELSIに配慮して、社会的に受容されるものでなければならない。CiNetはELSIに関する取組みも行い、民間企業に対して脳情報活用のためのガイドラインを作成するという。

関連記事

- 脳で感じた印象を文字にする「fMRI脳情報デコーディング」とは?

脳が感じた内容を、本人以外の人にも理解できる形で推定できる技術「fMRI」。夢の言語化さえ可能になるという仕組みとは? - 脳で機械を動かす時代に備える「BMI倫理綱領3基準」とは?

脳と機械を接続する技術の総称であるBMIに関して研究者達が提言した「BMI倫理綱領3基準」。未来を見据えた提言の意味とは?

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 利用者急増中の「Microsoft 365 Copilot」 “一番便利な使い方”をユーザーに聞いてみた