Web会議はノートPCだけでは不十分? ビデオ専用端末のメリットはこれだ

オフィスでのWeb会議の質を高めるWeb会議専用端末といったビデオ会議ソリューションは古くからあるが、コロナ禍を経てWeb会議の用途が広がり頻度も増えたことで、機能がアップデートされている。本稿は、Web会議専用端末の最新動向や機能、選定ポイント、運用の注意点について紹介する。

テレワークが普及して、「Microsoft Teams」や「Zoom」などのWeb会議ソリューションを利用している企業も少なくない。出社時に、会議室やオープンスペースなどでWeb会議をすることもあるだろう。

オフィスでのWeb会議の質を高めるWeb会議専用端末は古くからあるが、コロナ禍を経てWeb会議の用途が広がり頻度も増えたことで、機能がアップデートされている。本稿は、Web会議専用端末の最新動向や機能、選定ポイント、運用の注意点について紹介する。

Web会議にまつわる最新事情

Web会議ソリューションは既に一般化しているが、音や映像に関しては改善を望む声も多い。1対1の打ち合わせであればいざ知らず、複数人が会議室やオープンスペースに集うWeb会議では、音声や映像に関して課題が顕在化しているようだ。

会議室に参加者がPCを持ち込んでWeb会議にアクセスするとマイクがハウリングを起こしてしまう。1台のPCで音声を拾うように調整するとハウリングは解消できるが、マイクから遠い人の声が聞き取りづらくなる。しかも、特定のPCだけを使う場合、起動しているPCの前に座るメンバーの顔しか映し出すことができず、声だけで人物を識別しなければいけない場面も出てくる。

会議の場所によっては、想定していなかった騒音や雑音などが入ってくることもある。カフェなどでは周囲の雑音が騒がしく、自宅では救急車の音や子供の騒ぐ声などが聞こえてくることは珍しくない。オフィスの会議室不足ゆえにオープンスペースでWeb会議をする場合があるが、周囲の声が気になることもあるだろう。環境によって、会議に集中できないことが課題になっている。

社内のミーティングであれば多少の音は問題にならないが、顧客とのミーティング時にはクリアな音声が求められる。不快なノイズをまき散らすようなことは避けるべきで、“ノイズハラスメント”をいかに回避するのかが、新たな時代のエチケットとなってきている。

映像に関しては、ハウリングを避けるために1台のPCだけに音声を集約してしまうと、誰が発言したのかが分かりにくくなる。会議室全体をカメラで映したとしても、発言者にフォーカスが当たらないと臨場感が失われる。

会議室に設置されたカメラや音声端末を使う場合、デバイスとPCとの接続方法が分かりにくく、会議前にバタバタしてしまったという話もよく聞く。難しい操作をすることなくWeb会議ができる環境が望まれている。

コラム:おしゃれなデザインにこそ注意が必要

テレワークとオフィスワークが混在したハイブリッドワークが広がり、オフィスをリニューアルするケースが増えている。そこで、昨今の“おしゃれな”オフィスとWeb会議との相性が問題になっている。全面ガラス張りの会議室も珍しくないが、壁面の一部がガラス壁の場合も含め、実はWeb会議には適していない。会話がガラスもしくは硬質な壁に反響して声が不鮮明になってしまうのだ。会議室にいるメンバーは気にならなくとも、相手は反響する声が聞き取りにくく、ストレスにもなる。快適なオフィス空間づくりは重要ではあるものの、Web会議を含めて、そこで業務をすることを想定した設計が求められる。

会議室に設置するWeb会議に適したデバイス群

こうした課題を解決するソリューションとして注目されているのが、Microsoft TeamsやZoomといったWeb会議ソリューションを会議室で利用するためのWeb会議専用端末(図1)や高性能なカメラやマイク、スピーカーが一体化したバータイプのデバイスだ(図2)。

前者のWeb会議専用端末は、集音マイクやカメラなどを会議室の環境に応じて拡張するものだ。広い会議室については、このタイプのデバイスが有効だ。後者のバータイプは、オープンスペースや小規模の会議室に利用されるもので、PCとUSB接続することで利用するタイプと、バーの中にミニPCの機能が内包されていてそのデバイスだけで利用できるものがある。

中でもWeb会議専用端末やミニPCが内包されたバータイプのソリューションは、Microsoft Teamsを会議室で利用するためのライセンスである「Microsoft Teams Rooms」やZoomを会議室で利用するための「Zoom Rooms」ライセンスと組み合わせて利用できる。

他にも、Zoom専用デバイスを提供するノルウェーのNeat製品やデジタルホワイトボードも内包したMicrosoftが提供する「Surface Hub 2S」など、画面一体型のデバイスもある。

それぞれのデバイスは、これまでベンダー専用の会議ソリューションとして提供されていたデバイス形状が生かされている。かつては1990年代からビデオ会議ソリューションを提供してきたPolycom(現在は日本HPにおいてPolyブランドで提供)やTANDBERG(2010年にシスコシステムズに買収)、ソニー(現在は販売を終了)などが大きなシェアを占めていた。

今ではシスコシステムズが提供する「Webex Meetings」といったベンダー独自の環境を構築するものや、Microsoft Teams RoomsやZoom Roomsなどの利用に特化した専用端末がトレンドになっている。なお、Googleは「Google Meet」を利用するための専用ハードウェアを提供している。導入しているWeb会議ソリューションに応じてこれらを選択する必要がある。

Web会議専用端末に備わった、課題に応える機能

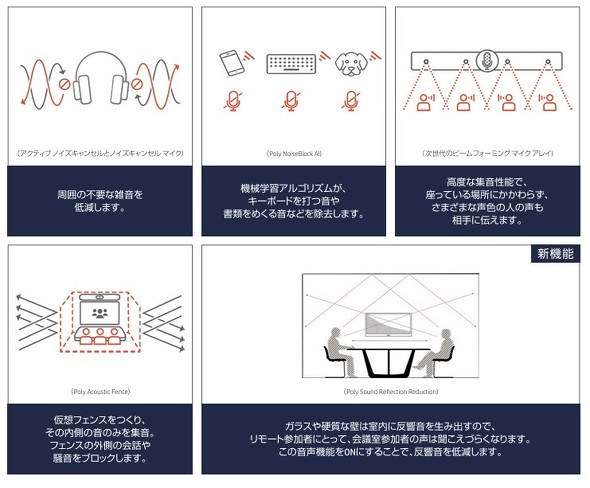

Web会議の音声や映像の課題に対し、Web会議専用端末はどのような機能を提供しているのか。日本HPが提供するPolyソリューションを例に紹介する。

激しいキーボードの打鍵音が迷惑、を解決

Web会議中にキーボードを激しく打つ人か出す打鍵音や紙資料をめくる音など、ちょっとしたノイズが集中を妨げるきっかけになり得る。ノイズを排除する機能が「NoiseBlockAI」と呼ばれるものだ。雑音を除去することで、人の声だけを相手に届ける。

なぜこんなに響くの? ガラス張りの会議室にうれしい機能

壁や天井に反響する音が響き渡るガラス張りの会議室や、壁の材質によって手をたたくと響いてしまうような部屋は少なからず存在する。そんな反響音を低減してくれるのが「Sound Reflection Reduction」と呼ばれる反響音を解消する機能だ。おしゃれなオフィスと快適なオンライン会議環境の両立を助ける。

集音範囲を絞って環境音をシャットアウト

オープンスペースでのWeb会議時の雑音を解消するのに役立つのが、集音範囲を絞る「Acoustic Fence」と呼ばれる機能だ。マイクのビームフォーミングとなっており、ビデオバーを起点に会議スペースのみを集音範囲に設定し、周囲の音はマイクで拾わないように設定できる。

発言した人物が一目瞭然の機能

複数のメンバーが会議室に集まる場合、社内であれば声だけで誰が喋っているのか分かりやすいが、顧客とのミーティングなどでは初めて声を聞く人もいるはずで、声だけでは誰が喋ったのか判断しにくい。この課題は、話者に対してカメラが自動追従する「DirectorAI Perimeter」機能が解決できる。単に発言者をフレームに収めるだけでなく、トラッキングする範囲も指定できるので、周囲の音を拾ってそちらにカメラを向けたり、ガラス張りの会議スペースでガラスの外にいる人物を参加者と判断してトラッキングしたりするようなことも回避できる。

参加者全員をフレームに収めることや人物だけをフレーミングして仮想的に1つの画面に表示するような機能も備わっている。会議室がどのような状況であっても、リアルな会議空間が演出できるような機能がある。

デバイスとの接続を簡略化するものとして、PCとカメラやマイク、スピーカー一体型のビデオバーをUSB接続するだけで簡単に使えるデバイスも人気だ。10万円前後で入手でき、普段利用しているPCの操作性そのままに、会議室での利便性を高められる。為替の影響で「iPad」などのタブレットの価格が高騰しているが、比較的リーズナブルに会議環境をより良いものにできる手段として検討する価値があるだろう。

オンライン会議に最適なデバイス選択のポイント

多くのベンダーが会議室やオープンスペースなどに設置するためのビデオ会議ソリューションを提供している。その選定のポイントについて紹介する。なお、基本的な会議機能はMicrosoft TeamsやZoomなどWeb会議ソリューションに依存しており、外部との接続性も踏まえてWeb会議ソリューションを選択するのが重要だ。

千差万別な会議環境、柔軟に選択できるラインアップがあるかどうか

Web会議の環境は企業によってさまざまで、会議室の広さや壁の材質、参加者が座る机の配置など、多くの環境変数がある。会議室ごとにベンダーを分けるのは管理が煩雑になるため、環境に応じたラインアップを備えているかどうかは、しっかり確認したいところだ。

会議室にPCを持ち込む運用が定着していれば、USBケーブル1本で簡単に接続できるビデオバータイプのデバイスがあれば、カメラやマイク、スピーカーを会議室全体に拡張できるようになる。

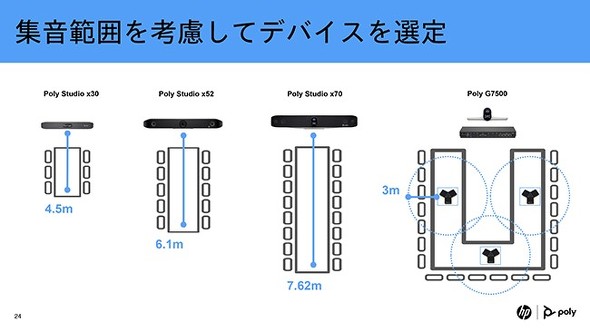

PCを必要とせず会議室単体で運用できるようにするのであれば、専用端末系のデバイスが有効だ。また音の集音範囲に応じてデバイスを選択できると、オーバースペックなものを選択せずにオンライン会議の環境が整備できるのでコストパフォーマンスが高まる。

部屋の広さだけでなく、机などのレイアウトによっても集音すべき範囲は異なってくる。できるだけ広い範囲が拾えるものを選択しようとすると、かえって周囲の雑音も確実にキャッチしてしまうことにもなりかねない。その場合は集音範囲を変更できるものが最良の選択だ。

集音範囲で言えば、マイクからの距離が均等になるような設計が理想的だ。「Poly Studio X30」はマイクからの直線距離で4.5メートルほど、「Poly Studio X70」は7.6メートルの仕様範囲が定められている。「Poly G7500」などマイクが独立したモデルであれば、コの字などの座席レイアウト時に複数のマイクを設置するといった設計を検討すべきだ。

オンライン会議でのデバイス管理、効率的に行うことができるか

Web会議用のデバイスは、WindowsやAndroidなどのOSが搭載されているものもあり、デバイス管理が必要になる。自席で会議に参加するためのヘッドセットなども含めて、統合的に管理できる環境が望ましい。

Polyはヘッドセットをはじめ、電話機やWeb会議ソリューションなどあらゆるPolyデバイスをクラウド環境で管理できる「Poly Lens」を提供している。バージョンアップも含めてデバイスを最新の状態に維持できる。統合管理の環境があれば、トラブルシューティング時の解析ツールとして使えるだけでなく、ログを基に会議室の使用状況やデバイスの稼働状況などを可視化でき、将来的な投資判断のためのデータとして活用できる。管理面で負担のかからない環境を選択したい。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 「データ分析をAIに丸投げ」はまだ早い? 現場が答えた賢いAIサービスの使い分け

- 「2026年は脱MySQLすべき」エンジニアたちが突然騒ぎ出したワケ:864th Lap

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 99%の企業が攻撃された AIセキュリティの弱点はどこだ

- 発売から40年、伝説のCPU「Intel 386」に見つかった“おきて破り”な設計:858th Lap

- 今から受験できる「AI関連資格9選」完全ガイド エンジニア向けからビジネス活用まで