若手が育たず生産性が低下している……悩み深きナレッジ、情報管理の実態:ナレッジ管理ツールの利用状況(2025年)/前編

「従業員の若返りに対し、ナレッジやスキルの平準化が進んでおらず全体の営業力が低下している」――といった声が聞かれる。企業はどのような打開策を期待しているのか。

「Microsoft Excel」(以下、Excel)や「Microsoft PowerPoint」(以下、PowerPoint)のファイルやさまざまなシステムにデータが分散しているという問題はよく聞かれる。そのために業務プロセスが複雑化し、属人化や知識継承の問題が生じるケースは珍しくない。こうした問題はなぜ起こるのか。

キーマンズネットは「ナレッジ管理ツールの利用状況/2025年(実施期間:2025年2月26日〜3月14日、回答件数:186件)」を実施し、企業の情報、ナレッジ管理の現状を調査した。本稿では、その結果を基に、企業の情報、ナレッジ管理の実態を探る。

ナレッジ管理に「問題を感じる」が7割 その理由とは?

個人に蓄積された知識や情報を管理し、組織で活用できるように共有化する「ナレッジ管理」(ナレッジマネジメント)が注目されている。グローバルインフォメーションが2025年2月に発行した「ナレッジマネジメントの世界市場」によると、ナレッジマネジメントの世界市場は2024年から2030年にかけてCAGR 18.7%で成長し、2030年には2兆5000億米ドルに達するとされている。

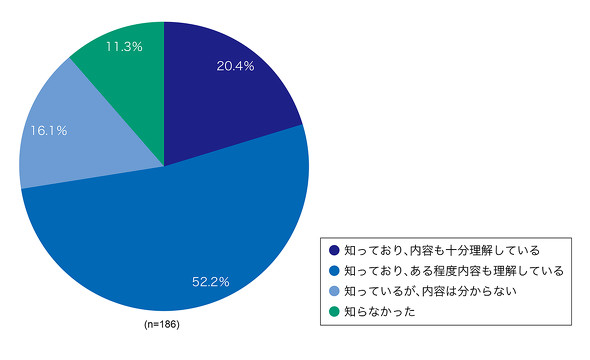

日本企業においても、ナレッジ管理への意識が高まっているようだ。ナレッジ管理の認知度を調査したところ、大多数の88.7%が認知しており、「知っており、ある程度内容も理解している」(20.4%)と「知っており、内容も十分理解している」(52.2%)を合わせると72.6%が内容についても理解していると回答した(図1)。

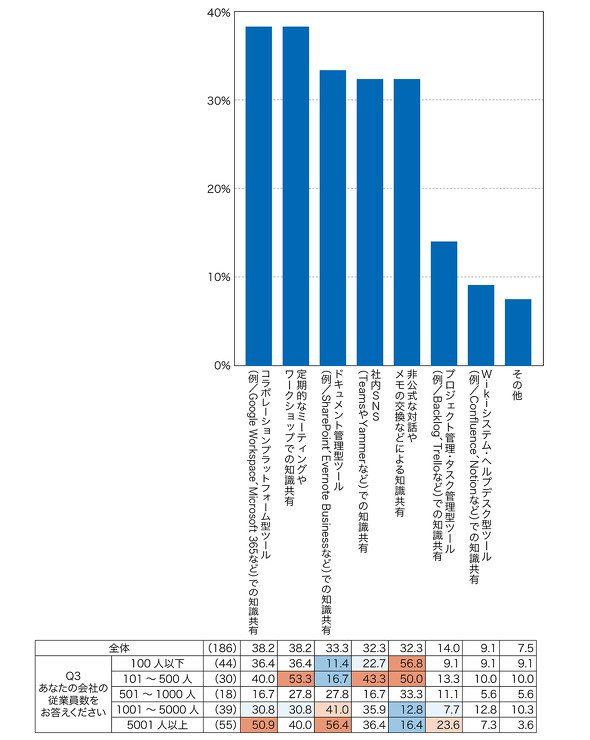

実際に、読者はどのような手法でナレッジを管理しているのだろうか。「コラボレーションプラットフォーム型ツール(例/Google Workspace、Microsoft 365など)での知識共有」と38.2%の回答が集まった。さまざまなサービスで構成される汎用型ツールとして、全社規模で利用している企業が多いようだ(図2)。「ドキュメント管理型ツール(例/SharePoint、Evernote Businessなど)での知識共有」(33.3%)も回答率が高かった。

一方で、「プロジェクト管理・タスク管理型ツール(例/Backlog、Trelloなど)での知識共有」(14.0%)や「Wikiシステム・ヘルプデスク型ツール(例/Confluence、Notionなど)での知識共有」(9.1%)といった、ナレッジを体系化して利用できることをうたうツールの利用率はそれほど高くない。導入単位でみると、全社規模ではなく、プロジェクトや部門単位で利用しているケースが多く、小規模で試用して効果を確認してから横展開するパターンもありそうだ。

「定期的なミーティングやワークショップでの知識共有」(38.2%)や「非公式な対話やメモの交換などによる知識共有」(32.3%)やのようなアナログな方法でナレッジを管理、共有するとした回答も上位を占めた。特に、企業規模が小さいほどその傾向が強い。口頭での共有は柔軟に情報を共有が可能になる一方で、質や粒度にばらつきが出たり、情報の共有範囲が限定されたりするリスクが懸念されるため、ツールでの補完が必須となる。近年では、そうした背景から、多くのコラボレーションプラットフォームが議事録の作成や管理を支援する機能を拡充している。

現在の手法に対して、企業はどのような所感を抱いているのだろうか。アンケートでは、全体の73

.8%の企業が現在のナレッジ管理の方法に「問題がある」と回答した。その内容をフリーコメントで深堀したところ、3つの理由が見えてきた。

1つ目の課題は、ナレッジの属人化だ。「属人的に蓄積された暗黙知の共有が進まない」「各部門でナレッジが別々に蓄積されている。適切に文書化や整理がなされていないナレッジが多い」といった声に見られるように、ナレッジ管理が「組織的に統制されたナレッジ管理方法となっていない。チーム単位等となっており全体的な統制になっていない」ことに問題意識を持つ人が多い。

2つ目の課題は、ナレッジを蓄積しているにもかかわらず、活用できていないことだ。「ファイルサーバで文書を管理しているが、全文検索などのナレッジマネジメントツールがない」「ナレッジドキュメントの検索性が悪く活用されていない」「ExcelやPower Pointなどにナレッジが分散化し情報が不透明」といった声からは、保管形式や保管場所が適切に整理されていない実態が見えてくる。「蓄積、利用シーンが業務や業種ごとに大きく異なり、統一ツールを使用できない。個別にツールを導入した場合はコストが高くなりがちで、しかも効果が限定的なため、導入に二の足を踏んでしまう」など適切なツールが見つからないという声もあった。

その結果、「必要な情報がどこに保管されているか保管した本人以外分からなくなっている」ケースも少なくない。こうした状況ではナレッジの活用が困難となり、「データとしての活用が難しい」として、ナレッジ活用自体を諦めてしまう例も見受けられる。

3つ目の課題は、組織内でナレッジ共有の必要性を理解していない人が多いことだある。「経営層、組織、上司、周囲の人間がナレッジ管理の有効性を理解していない」「ナレッジ管理をしても評価されないしナレッジ管理をすると損をする」「トップが仕事を個人にひも付ける性質で、ナレッジ管理よりも現業の時間効率が優先され対策が打ちにくい」といった指摘からは、ナレッジ共有に対する組織的な理解の不足が浮かび上がる。

中には、「全て口伝。せめて新入社員向けに必要な学習資料ぐらいマニュアル化すべき「いまだExcelで営業日報を管理している」といった不便さを訴える声もあった。

営業力、生産性の低下、ノウハウ継承の問題が深刻化

ナレッジを適切に管理、共有することは業務を円滑に進め、企業の成長を促すが、それがままならない状況があることを見てきた。回答者からは、「従業員の若返りに対し、ナレッジやスキルの平準化が進んでおらず全体の営業力が低下している」といった指摘もあり、属人化が生産性の低下を招いている様子がうかがえる。

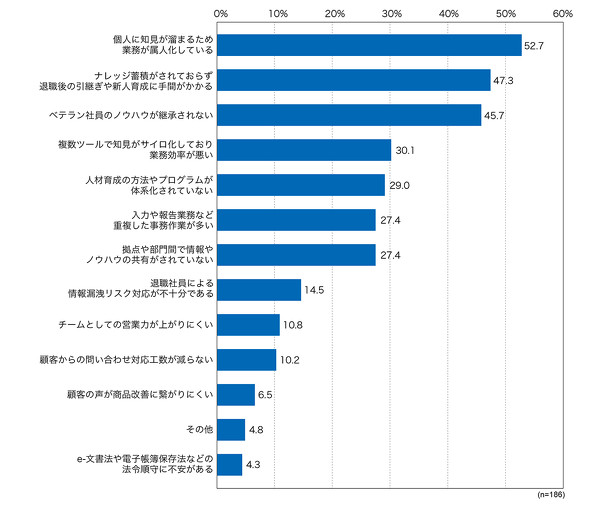

「個人に知見が集まるため業務が属人化している」(52.7%)や「ナレッジ蓄積がされておらず退職後の引継ぎや新人育成に手間がかかる」(47.3%)、「ベテラン社員のノウハウが継承されない」(45.7%)が上位に続き、などの項目に回答が集まり、業務に支障を来たしていることが感じられた(図3)。

働き方の変化も影響か ナレッジ活用が進まない企業のジレンマ

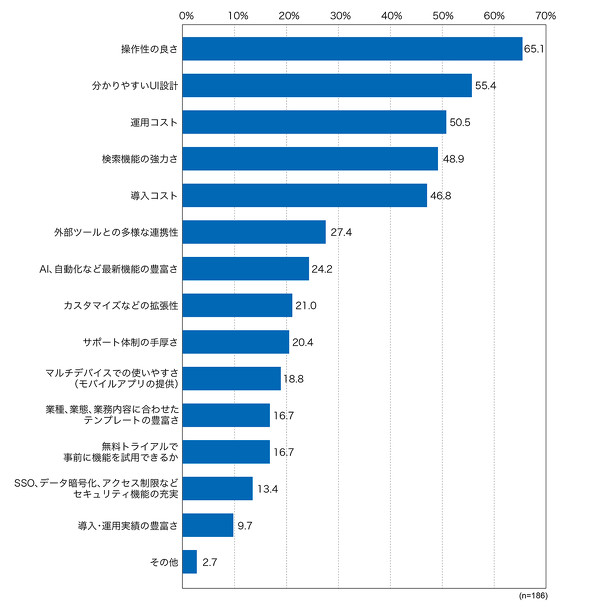

この状況を打破するためには、社内文化の醸成とツールの活用という2つのアプローチが必要になる。後者については多くのサービスが登場しているが、どのような点が選定のポイントになるのか。上位に「操作性の良さ」(65.1%)や「分かりやすいUI設計」(55.4%)、「検索機能の強力さ」(48.9%)が並び、ユーザーの利便性を向上させることで手軽にナレッジ共有を促進させる機能が重視されているようだ(図4)。

ナレッジマネジメントの分野においては、一橋大学名誉教授・野中郁次郎氏が1995年に提唱した「SECI(セキ)モデル」が広く知られている。企業は「共同化(Socialization)」「表出化(Externalization)」「連結化(Combination)」「内面化(Internalization)」という知識創造のプロセスを循環的に繰り返すことで、変化の激しい市場環境下においてもイノベーションや創造性を発揮できるとされている。

このフレームワークを参考にすると、多くの企業が、個人や組織に蓄積されたノウハウを暗黙知のまま共有する「共同化」や、個人の暗黙知を集団の形式知へと変換する「表出化」のフェーズにとどまっていることが浮かび上がる。

とりわけ近年は、リモートワークや在宅勤務の浸透により、身振り手振りに宿る身体化された暗黙知や、思考法、信念といった認知的な暗黙知の「共同化」が一層困難になっていると考えられる。こうした環境変化の中で、ノウハウを持つ個人とともに行動したり、共感や対話を通じて暗黙知を共有したり機会が減少し、どのようにして「共同化」「表出化」を図るかが問われている。

さらに、前述のように組織内でナレッジ管理の重要性に対する意識に差があることも重なり、対応に苦慮する企業が少なくない。

以上、前編では企業におけるナレッジ管理の実態とその課題を整理した。後編では、ナレッジ管理の専用ツールを導入している企業を中心に、運用の実態や現場での課題を掘り下げる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 実際にやってみた、ソフトウェアによる「上書きデータ消去」実証レポート

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- JAつがる弘前が2カ月で「りんご在庫管理アプリ」を内製化 盗難事件を乗り越えて業務変革を成し遂げた舞台裏

- 新たな脅威か? Windows Defenderを無力化するAIマルウェアの恐怖:839thLap

- 会社の規則は穴だらけ? 誰も守ってくれない「無視されるITルール」【実態調査】

- 「2026年は脱MySQLすべき」エンジニアたちが突然騒ぎ出したワケ:864th Lap

- 「データ分析をAIに丸投げ」はまだ早い? 現場が答えた賢いAIサービスの使い分け

- まるで聖徳太子の耳のように複数話者を聞き分ける「分離集音」技術とは?