発電も塩加減が決め手になる「浸透圧発電」とは?:5分で分かる最新キーワード解説(2/3 ページ)

実際の発電所はどんなイメージになるのか?

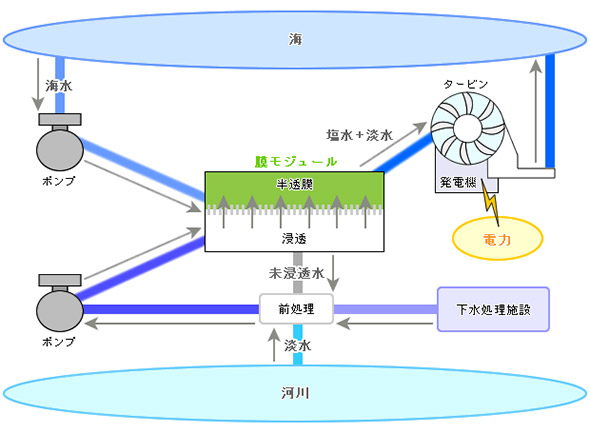

実際の発電装置の形態はもっとコンパクトだ。図3のように、海から海水をくみ上げて膜モジュールに導き、同時に河川などから淡水を組み上げて同モジュールに導く。

海水と淡水は膜モジュールの中で半透膜で隔てられている。すると膜モジュールの淡水側から海水側へと浸透が始まり、海水側の水量が増える。それを発電機のタービンに導いて、回転させて電気を作るという仕組みだ。膜モジュールは直径20センチ、長さ1メートルのボンベのような形状で、実証設備では8本が利用されている。

使われる膜モジュールは、家庭用の浄水器のフィルターカートリッジを大きくしたようなものだ。フィルターカートリッジには中空糸というチューブのような材料が詰め込まれているが、その内側に淡水を通し、外側を海水で満たした様子を想像すればよい。チューブ材料が半透膜なので、中を通した水の一部が海水側に浸透して、発電機に向けて外に出て行くという構造だ。

この仕組みの最大のポイントは、言うまでもなく半透膜だ。効率よく淡水が海水側に浸透し、逆に海水が淡水側に漏れることがないような膜がいる。幸いなことに、こうした機能性膜の技術は日本が世界をリードする実力を持っており、半透膜(逆浸透膜)では東レや日東電工、東洋紡が世界市場の6割以上を担う。実証プラントの膜モジュールには国産の市販半透膜が利用された。

日本には発電適地が豊富だが建設コストと環境問題がネック

実用的な発電所実現のための課題の1つは、海水や淡水をどう取り込むのかだ。日本は四方が海に囲まれ、河川の数が豊富、水量も豊かという自然条件をもつ場所が至るところにあり、立地条件には恵まれる。

その条件を生かして各地に浸透圧発電所を建設したとすれば、「原子力発電所5〜6基分の発電は可能」(谷岡教授)という潜在力を持つ。しかし、現実的に今すぐ発電所が作れる状況ではない。まったく新しく施設や設備を一から作るのでは採算が取れないのだ。

もう1つの課題は、実用レベルの電力を作るために相応の水力がいることだ。残念ながら、海水の濃度そのままでは必要な水力が作れない。谷岡教授らは実験を重ね、適切な海水濃度を求めた。その結論は、普通の海水の2倍の濃度、約60気圧の濃縮海水が最適だった。

ところが、立地、建設コスト、海水の濃縮という課題を全部解決可能な策があった。既にある海水淡水化施設や下水処理施設の排水を利用すればよいのだ。日本にも海水淡水化施設が2カ所(沖縄と福岡)ある。

手を挙げたのが福岡で水処理事業を営む協和機電工業と長崎大学だ。2007年にはこの発電システムがNEDO(新エネルギー開発機構)の委託事業として採択され、谷岡教授の研究グループと合わせて3者が実証プラント開発に本格的に取り組むことになった。

出来上がった実証プラントは、海水淡水化センターから排出される濃縮海水と、高度処理後の下水(淡水)を利用する。このような仕組みの発電システムは世界で初めてのことだった。海水淡水化センターからは1日3万トンの濃縮海水が排出されるが、そのうち発電システムには500トン、処理下水も500トンが利用される。

世界記録の膜1平方メートル当たり13.3ワットの発電に成功

同グループの研究は、2011年度からは4カ年のプロジェクトとして内閣府の支援(最先端研究開発支援プログラム)を得て開発を続けている。2011年の8月の発表では目標だった発電量7.7キロワットに対して実際の発電量は3.7〜5.6キロワットと下回った。

しかし、発電システム全体の最適化や発電方式に適したタービン設計など改善を行うことで、十分な実用性が見込める発電システムが構築可能と考えられる。

実用化への1つの目安になるのは半透膜の面積当たり発電量だ。実用レベルは1平方メートル当たり10ワット程度と見込まれるが、2013年から2014年にかけての実証実験では、1平方メートル当たり13.3ワットの出力に成功した。これはもちろん世界初の数字だ。実用化へのステップの大きな1段を昇ったことになる。

しかも、本来は海水淡水化用途に使われる、海水に圧力をかけて真水を取り出すための膜を利用しての結果だ。浸透圧発電は、淡水化とは逆に淡水を濃縮海水側に吸い込む仕組みだ。この方向で効率よく働く半透膜が開発できれば、さらに大きな出力が期待できる。実現までにこれから数年はかかるというが、浸透圧発電にふさわしい半透膜の技術開発が将来のブレイクスルーを起こしそうだ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- まるで聖徳太子の耳のように複数話者を聞き分ける「分離集音」技術とは?

- 「NOT A HOTEL」の生成AIとSaaS活用の裏側 急成長企業を支える情シスが語る

- 生成AIで業務時間を8割減 NECビジネスインテリジェンスは法務業務をどう変えた?

図3 膜モジュールを用いた浸透圧発電のイメージ(出典:東京工業大学 谷岡明彦)

図3 膜モジュールを用いた浸透圧発電のイメージ(出典:東京工業大学 谷岡明彦)