LPWA方式、選択のポイントは結局セルラー系が本命か?:すご腕アナリスト市場予測(1/3 ページ)

IoTデバイスの通信方式として有力なLPWAだが、どう選ぶべきなのか。IoT化推進のための勘所について詳しく解説する。

アナリストプロフィール

瀧石浩生(Kosei Takiishi):ガートナー ジャパン リサーチ部門 テクノロジ&サービス・プロバイダー CSPテクノロジ リサーチディレクター

通信事業者向け通信機器や移動体通信事業を中心とした市場動向分析と提言を担当。ガートナー ジャパン入社以前は、NTTドコモにて無線通信システムの研究開発、国際ローミングサービスおよび商用端末のプロジェクトマネジメント、GSMA標準化、周波数戦略業務などを担当。2014年5月より現職。東京工業大学理工学部卒。

電池で数年間稼働させるIoTデバイスの通信方式として有力な選択肢として2016年から注目が集まっているのがLPWA(Low Power, Wide Area)通信仕様。しかし欧州発のLoRaWANとSigfoxがアンライセンスバンドでのIoT通信で期待される一方、3GPP発のLTE-MTC(LTE Cat.M1)やNB-IoTの本格サービス開始が間近に迫り、かつ似通った特徴を持つ仕様も登場して、IoT化推進のためにどれが適切なのか迷う企業も多いことだろう。ここでは、現在のLPWAとIoTデバイス-センター間の通信について整理してみよう。

LPWAが注目される理由

LPWAが注目されるのは、近い将来に到来するIoTデバイスの急増予測が背景にある。インターネットに接続するコネクテッドデバイスは、世界では2017年に84億台、2020年までに204億台と予測される中、1企業でも数千から数万、ときには百万台以上のデバイスを管理するようになりそうだ。もちろんデバイスは何らかの情報を収集し、情報集積と処理を行うセンターへとデータを送信することが最低限必要であり、場合によって適時にファームウェアや設定の更新を行うためにセンターからのコマンドやデータを受信する必要もある。

多数のIoTデバイスを有線接続することはほぼ考えられないため、少なくともデバイスと基地局(またはゲートウェイ装置)間は無線通信でなくてはならない。多数のデバイスの接続が前提とされるため、従来のように既存のセルラー網によるサービスを利用するのでは帯域の逼迫(ひっぱく)が懸念され、また通信コストも従来通りのキャリアによる既存プランでは運用できなくなってしまう。

LPWAは、その課題を解決するために、従来よりも圧倒的に狭い帯域幅を間欠的に使って帯域逼迫の可能性を低減することが1つのポイントになっている。通信の時間間隔を携帯電話などよりも長くとり、一度に送受信するデータ量も絞り込むことにより、各国の電波法により決められている周波数帯域を有効に活用できることから、従来のセルラー向け通信の邪魔をせずに大量のデータ通信が行える。このため通信サービスの料金が安くでき、デバイス側の通信モジュールも性能や機能を絞り込むことができて安価になる。消費電力も少なく、電池駆動で数年は稼働可能になるというシナリオで、IoT導入、活用を容易にすると考えられている。

とはいってもLPWAの定義は曖昧で、1キロ程度のカバーエリアになるとされるWi-Fi Halow(IEEE802.11ah準拠製品)や、日本発の標準仕様で既に家庭などのスマートメーターに活用されているWi-SUN、その他各種の同種技術が登場しており、その全てをLPWAとして見なされることがある。

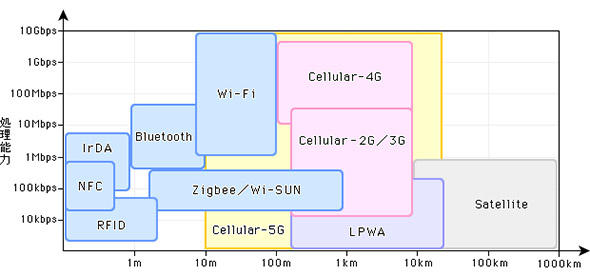

ガートナーでは、LPWAは図1のように、従来の近距離無線通信技術よりも遠距離をカバーして、通信速度(スループット)を抑制した通信仕様のことと定義しており、Wi-FiやWi-SUN、そしてもちろん従来のセルラー通信とも異なるセグメントにフォーカスした技術だと考えている。LPWAという言葉自体は、2012年から2013年ごろにIoT専門のリサーチ会社(Machina Research, Gartnerが買収)が使い始めたもののようだ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- いまさら聞けない「Claude Code」 できることと使用感を実践レビュー

- M365 Copilot導入で起こり得る誤算 なぜ手厚いサポートが社員の「AI離れ」を招くのか

- 見て分かる、Excel「パワーピボット」「DAX関数」初級講座 分析をラクにする方法

- 「年間1億枚」に埋もれる紙文化からどう脱却した? 常陽銀行「全行員AI活用」への道のり

- 企業の無線LAN事情、主流はWi-Fi 5かWi-Fi 6/6Eか? 【独自調査】

- “VMwareショック”の影響は想像以上に根深い――IT担当408人調査で見えた実態

- 国内データセンターの建築ラッシュ続く、2025年までの市場予測

- 無料版ではなくTeams Essentialsを使うメリットは? 比較表で分かる3つのTeams

- Microsoft Copilotを使いこなせない人に共通する“思い込み”とは?

- 日本IBMはどこでミスを犯したのか? NHKシステム再構築“失敗 ”から学ぶ

図1 LPWAと他の通信仕様との比較(出典:ガートナー)

図1 LPWAと他の通信仕様との比較(出典:ガートナー)