15万時間を削減した「現場スケール型RPA」の伝道師が教える“現場増殖型RPA”とは

かつて大手企業でRPA全社展開プロジェクトのリーダーを務めた竹内氏は、現在「現場スケール型RPA」の伝道師として活動する。RPAの適応領域を拡大するには「現場増殖型RPA」に変えることが必要だと言い、3つのポイントを挙げた。

「RPA(Robotic Process Automation)を導入したはいいが、現場で拡大しないと多くの企業が悩んでいる」そう語るのは、かつて住宅設備大手LIXILでRPAの全社展開リーダーを務めた竹内瑞樹氏だ。現在は、オフィスの内装などを手掛けるグッドライフでRPA事業部長を務める。

竹内氏は前職のLIXILで現場開発育成プログラムを作り、現場開発者600人を育成し「自走する組織」体質を作り上げた。現場からは1000体以上のロボットアイデアが寄せられ、ロボット化により今までに業務時間にして15万時間以上を削減してきたという。

RPAを導入しても部分的な活用では効果は限定的だ。RPAの適用領域を拡大してこそ大きな効果を得られる。それには「現場増殖型RPA」に変えることが必要だという。「現場スケール型RPA」の伝道師としても活動する竹内氏が、現場増殖型のRPAの確立法について語った。

本稿は、2019年7月19日に開催された「SoftBank World 2019」(主催:ソフトバンク)におけるRPAテクノロジーズとグッドライフの共同講演「ついに加速が始まる大衆型RPAの構造」を基に編集、構成した。

「これさえ押さえれば簡単に拡大できる」現場増殖型RPAを作るための3つのポイント

竹内氏は多くの企業がRPAの組織展開にてこずっている現状を知る。それも導入したばかりの初期段階でだ。竹内氏によると、RPAの適応領域を拡大する際に欠かせない「現場増殖型RPA」を実現するには、次の3つの要素が必要だという。

- 現場開発者を教育し、継続的にスキル向上できる環境を作る(教育)

- 現場を統制する運用ルールや開発標準を整備する(体制)

- 現場拡大に向いたRPAツールを選択する(コスト)

情報システム部門に任せきりではなく、業務問題を一番よく知る現場が主体となってRPAを開発、運用することで自然発生的にRPAの活用が組織内に広まるというのだ。つまり、この3つを押さえていれば簡単にRPAの活用を拡大できるという。ここからは、3つのポイントについて詳細を説明する。

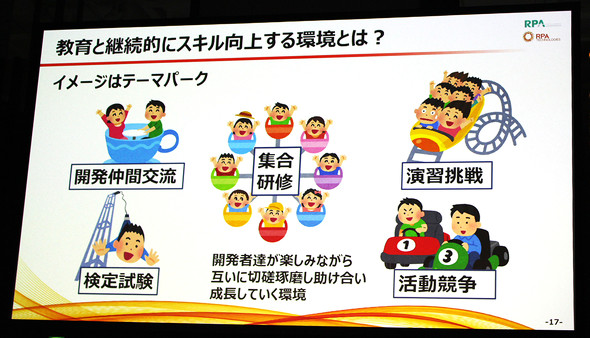

まずは、現場のRPA開発者を教育する方法だ。現場増殖型RPAを実現するには、現場の従業員が主役となって取り組む必要がある。RPAはやろうと思えば素人でも始められるが、独学だけでマスターできるものではない。非IT部門でRPA開発者を生み出すにはトレーニングが必要で、開発者を育成するには「やらされ仕事ではなく自身が楽しみながら、互いに切磋琢磨し成長できるトレーニングが必要だ」と竹内氏は語る。それには「これならIT部門に属さない自分でもできる」と思わせる研修と継続してロボット開発スキルを学習させる仕掛けが重要だという。

では「これなら自分でもできる」と思わせる研修とはどんなものか。竹内氏はトレーニング内容を構成する上で必要なポイントを6つ挙げた。

- 実務を想定したトレーニング

- 分かりやすいテキスト、持ち帰って復習できること

- PCなど開発環境は全て用意し、生徒は手ぶらで参加できること

- 少人数で実施し、その分丁寧に解説すること

- 初心者が陥りやすい内容をトレーニングに含めること

- 学習時間は必要最低限にすること(7.5×2日など)

実務を想定したトレーニングを実施することで、「これはあの業務で生かせそうだ」と自発的に考えるようになる。これらのポイントを踏まえて、とにかく現場目線の研修を実施することが重要だ。受講生が「これなら自分にもできそうだ」という実感を持てれば、他の従業員にも受講を勧めて、研修が従業員の間で広まるきっかけにもなり得る。

ただ何回か研修を受けただけでは、せっかく良い学習コンテンツを提供しても知識は定着しない。継続して学習させる仕組みも重要だ。例えば「検定試験を受験する」などの目標を設定することで、モチベーションにもなり継続学習につながる。隣の部署の従業員が頑張っている姿を見れば、自部署のメンバーも頑張らなくてはと競争心が生まれる。

本当に価値のあるアイデアは情シスではなく現場にある

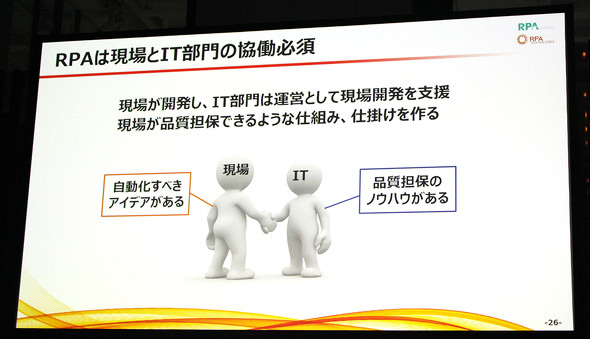

教育の次に大切なのが、RPA開発者の支援体制だ。非IT部門によるRPA開発というと「現場従業員が開発して品質を確保できるのか」という不安がある。これを解消するには、情報システム部門が現場部門を支援する関係性を作ることが必要だ。

支援側となる情報システム部門は、品質向上の仕組みや管理者不在の「野良ロボット」対策など難しいルールを作るだけではなく、社内RPAコミュニティーを作ったりロボットコンテストを実施したりするなど現場のモチベーションを上げる仕掛けを考えることも役割の一つとして重要だ。

ただこうした支援体制を作ろうとする時に、「情報システム部門には開発や品質確保のノウハウがある。無理に現場で進めずに情シスに任せてはどうか」という流れになりがちだ。だが情報システム部門は開発知識はあっても、アイデアが出てこない。

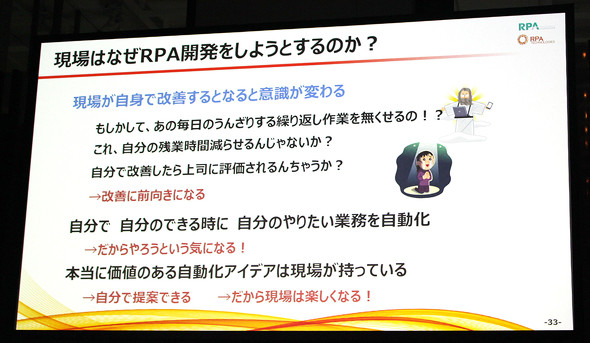

現場は何が問題で何を自動化すべきかというアイデアを持っている。全てを情シスに頼るのではなく、RPA開発を現場主体で実践することで「この業務をロボット化することで残業時間を減らせるのではないか」「日頃うんざりした仕事を無くせるのではないか」と自部署で問題を解決しようと意識を変えるきっかけにもなる。本当に価値のあるアイデアは現場が持っている。

実際に、業務部門などIT部門以外でもRPA開発に興味を持つ従業員は多いという。竹内氏がユーザー企業から聞いた話によると、「某大手企業では現場でRPA開発者を募ったところ、半年で600人の希望者が殺到した」という。当初は1年で100人の育成を目標としていたが、それを大きく上回る結果となった。また、ある大手企業でも「絶対に集まらないだろう」されていたが、全社告知でRPA開発者を募集したところ1カ月で100人の応募があったという。現場には自らで問題を解決したいと考える従業員が多くいる。

「日本は現場のレベルが高く、現場であれこれと試行錯誤し工夫する文化がある。日本こそ“現場型RPA”が向いている。ぜひ現場の人もRPA開発に挑戦してほしい」(竹内氏)

RPAの拡大とライセンスコストの関係

組織内で活用を拡大させるためには、幾つもの選択肢があるRPAをどう選ぶべきか。竹内氏は、効果とコストから考えた。

一般に、少人数で時間をかけて効果の高いロボットを1体、2体作るよりも、1体当たりの効果は少なくても大人数で数多くのロボットを作る方が得られる効果も大きいと考えられる。つまり、同じ期間で年間効果650万円のロボット2体を作るよりも、年間効果150万円のロボットを15体作る方が得られる効果は高い。

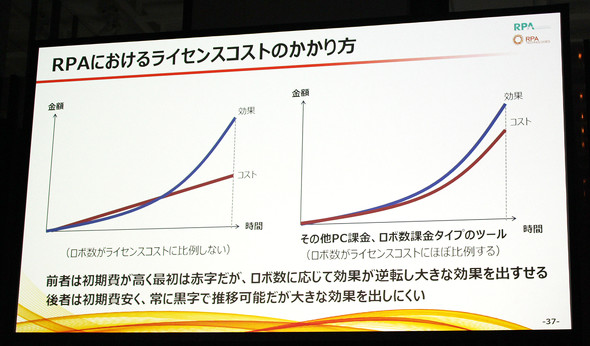

RPAといってもさまざまなベンダーからツールが提供されているが、それぞれでライセンスコストは異なる。竹内氏によると「ロボットの数がライセンスコストに比例しないパターン」と「ロボットの数がライセンスコストに比例するパターン」の2つに分類できるという。

前者は多くの場合初期費用は高く最初は赤字だが、数を作ってもライセンスコストはそんなに膨らまない。作るロボットの数を増やすほど高いコスト効果を得られる。

後者は初期費用が安く、高い効果を生むロボットを作れば黒字となるが、数を多く作ればその分ライセンスコストも膨らむ。高い効果を生むロボットを作らなければ黒字化できない。

コスト効果を高めるには、前者では大人数で多くのロボットを作る必要がある。後者はロボットの数が増えるとその分ライセンスコストに跳ね返るため、優秀な開発者に高効果なロボットを作らせる必要がある。

竹内氏によれば「現場増殖型のRPAに向いているのは前者だ」という。後者は、ロボット台数に応じてライセンスコストがかかるため、厳選したロボットしか作れない。対して、前者はロボット数とライセンスコストの間に関係がないため、効果を気にせず多くのロボットを作れる。「現場型RPAはとにかく量の積み上げが大切で、効果が薄くても数多くのロボットを作ることが重要だ。量産できる課金体系の方が都合が良い。それが結果的にスケールにもつながる」と竹内氏は言う。

最後に竹内氏は「一番効果がないのは、何もしないことだ」と力を込めて言った。RPAの金山には現場問題を解決する糸口がたくさん眠っている。悩み続けたままで何も始めないのが一番良くないことだ。まずは、現場で楽しみながらRPAと向き合うことが重要だと締めた。

関連記事

RPA、約12万時間削減の裏でロボット停止の嵐――リクルートはどう解決したのか

RPA、約12万時間削減の裏でロボット停止の嵐――リクルートはどう解決したのか

RPAによって年間で約12万時間を削減したリクルートライフスタイル。しかし、導入当初は「毎日のようにロボットが止まる」という現象に悩まされた。これを解決し、RPAプロジェクトを成功に導くためにしたこととは? ROIは560%、事務職20人減でも残業ゼロに――昭和リースのRPA導入、現場では何が起きていた?

ROIは560%、事務職20人減でも残業ゼロに――昭和リースのRPA導入、現場では何が起きていた?

RPAで「ROI 560%」を実現した昭和リース。バックオフィスの人員を減らしながら、残業もゼロにした同社がBlue Prismのイベントで講演。完全に内製しているプロジェクトの裏側と成功のポイントを語った。 RPA導入のコツ、ロボコンを勝ち抜いた強者ロボットから学ぶ

RPA導入のコツ、ロボコンを勝ち抜いた強者ロボットから学ぶ

従業員が工夫を凝らして創り上げたRPAロボットを発表し、順位を競うメタルワンのロボットコンテスト。上位に輝いたロボットは? AI、RPA? 勤務先の「2019年度注力投資分野」を聞いた

AI、RPA? 勤務先の「2019年度注力投資分野」を聞いた

キーマンズネット読者1541人に対して、勤務先での2019年のIT投資分野と今関心のある分野について聞いた。投資を予定する分野では2018年の調査結果と比べて大きく伸びを見せた項目があったが、一体どの分野が伸びたのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「偽人事部」からのメールに要注意 だまされやすいタイトルとは

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策

グッドライフ 竹内瑞樹氏

グッドライフ 竹内瑞樹氏