RPAスケール(規模拡大)を実現するために重要な人材育成――CACとUiPathとが「トレーニング・アソシエイト」契約を締結

2021年9月13日、RPA BANK はキーマンズネットに移管いたしました。

移管に関する FAQ やお問い合わせは RPA BANKをご利用いただいていた方へのお知らせ をご覧ください。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入はうまくいったが、社内で人材育成が進まずなかなかスケールしていかない―そんな悩みを抱えているRPA運用担当者も少なくないのではないだろうか。

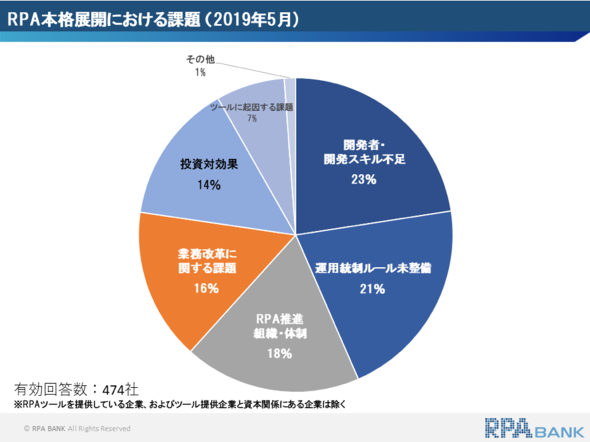

RPABANKが2018年5月、会員企業474社を対象に実施したアンケート調査によると最も多くの企業が課題に感じているのが『開発者・開発スキル不足』(23%)だ。

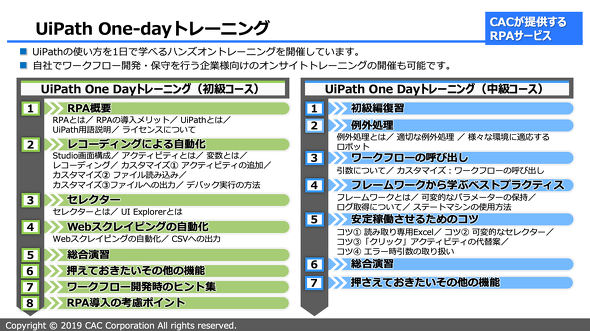

そんな悩みに向き合うべく、独立系ITサービス企業「株式会社シーエーシー」(以下、CAC)とUiPath株式会社(以下、UiPath)が「トレーニング・アソシエイト(2019年10月16日現在、38社が認定)」契約を締結、「UiPath One-dayトレーニング」サービスの提供開始を発表した。

1966年創業のCACは、自社内での部署横断的なRPAの取り組みと、幅広い顧客を対象としたRPA事業の両方を通じて、数多くのRPAエンジニアの育成や多様なニーズに対応可能な活用ノウハウの蓄積に成功している。

その意味するところや今後の展望などについてCACとUiPathのキーパーソンに話を聞いた。

(写真左より)UiPath株式会社 パートナーソリューション本部 コンサルタント 薮田ゆみ氏、株式会社シーエーシー ビジネス統括本部 産業ビジネスユニット 産業ソリューション部 セールスディレクター 牧野哲史氏、株式会社シーエーシー アドバンストテクノロジー本部 ビジネステクノロジー部 竹島瑛帆氏

(写真左より)UiPath株式会社 パートナーソリューション本部 コンサルタント 薮田ゆみ氏、株式会社シーエーシー ビジネス統括本部 産業ビジネスユニット 産業ソリューション部 セールスディレクター 牧野哲史氏、株式会社シーエーシー アドバンストテクノロジー本部 ビジネステクノロジー部 竹島瑛帆氏■記事内目次

1. 社内活用で気付いたRPAスモールスタートの重要性

2. スモールスタートに強みを持つUiPathの魅力とは

3. RPAスケール時に必要になるたしかなロボット運用力

4. 目標はロボット開発人材100万人。UiPath One-dayトレーニングがそれを後押し

社内活用で気付いたRPAスモールスタートの重要性

──CACが自社でRPAに取り組むようになったきっかけは何だったのでしょうか。

牧野哲史氏(株式会社シーエーシー ビジネス統括本部 産業ビジネスユニット 産業ソリューション部 セールスディレクター): もともとのきっかけとなるのは、2016年の10月になります。当時当社において「IT運用自動化サービス」を提供開始したのですが、そこがRPAに取り組むきっかけでした。

このサービスは“バーチャルエンジニア”が運用プロセス全体を自動化し、ITインフラで発生する障害やイベントを自動で分析、診断、修復し、必要であれば最適なエンジニアまでエスカレーションするというものです。

IT運用自動化サービスは情報システム部門向けのサービスですが、サービスを提供していくなかで「自動化」という観点から同じ要素を持ったRPAに着目したわけです。

──なるほど、自動化サービスという共通項をRPAに見出したのですね。

牧野氏: そのとおりです。ITインフラ運用以外の、いわゆるユーザー業務も同じように自動化する必要があるのではないかと2017年の春頃よりRPAに関する検証を開始しました。

そして2018年4月に、自社でのRPA活用と、お客様へのソリューション提供に向けてRPAタスクフォースを立ち上げました。このタスクフォースはCoE(Center of Excellence)として、部門の枠を越えて全社横断的にRPAに取り組んでいます。

さらに2018年8月に、取り扱い製品の拡充を目指してUiPathのリセラー契約を締結。現在は2つのRPA製品(2017年10月にWinActorの販売代理店契約を締結。現在WinActorとUiPathの2製品を扱う)を使い分けながら、タスクフォースを中心に自社のRPA化と、お客様へのRPAソリューションの提供を推進しています。

──2つ目のRPA製品としてUiPathを選択した理由はどこにあったのでしょうか。

牧野氏: 選定に当たってはスモールスタートできる製品であることを重視していました。他の多くの製品とは異なり、UiPathはクライアントパソコンのみで稼働できたため、採用を決定しました。

なぜスモールスタートにこだわるのかというと、RPAというのは、いきなり大規模に取り組むよりも、まずは一部の業務から始めて順次拡大していくほうがスムーズに展開するというのが、社内での取り組みからもわかっていたからです。人の仕事がなくなるのではなく楽になるんだという、小さくても実感できるサクセスを積み重ねることが定着や拡大には必要です。

こうした展開が可能なRPA製品がUiPathだったわけです。

スモールスタートに強みを持つUiPathの魅力とは

──他のRPA製品と比べてUiPathにはどのような強みがあると感じていますか。

牧野氏: GUIでワークフローを作成できるという点は他のRPA製品と同様ですが、それを実現する裏側の技術が違います。UiPathの場合は、画面マッチングだけでなくオブジェクト認識できるアプリケーションの幅が広いため、業務内容を柔軟にワークフロー化できるのが強みだと思います。

オブジェクト認識の場合、画面レイアウトが多少変更されてもワークフローが影響を受けにくい。システム環境の変化に強いロボットを作ることができるのは強みです。

また、UiPathは保守性やメンテナンス性が高く、しかも実行速度も速い。こうした優位性から、最近ではお客様からの引き合いが増えています。

──RPAエンジニアとしてUiPathのワークフロー開発を行う一方、トレーニング・プロデューサーとして、ハンズオンセミナーで講師を務められている竹島さんから見たUiPathはどのような点が優れていますでしょうか。

竹島瑛帆氏(株式会社シーエーシー アドバンストテクノロジー本部 ビジネステクノロジー部): UiPathは、ソースコードを使うため一見とっつきにくそうに見えますが意外にそうでもなく、UiPathを初めて触る方でも、すぐに慣れて使いこなすことができています。

当社が行ったハンズオンセミナーに参加したユーザー様の声を聞いても、操作性の高さやオブジェクト認識できる点などがとても好評です。

──UiPathを提供されている薮田さんにお聞きしたいのですが、UiPathはスモールスタートに適しているのでしょうか?1

薮田ゆみ氏(UiPath株式会社 パートナーソリューション本部 コンサルタント): 貴重なご意見ありがとうございます。我々としても、スモールスタートに適していて、その後のスケールアップも容易である点を強みにご案内しています。

とりわけCACさんのお客様には、UiPathの強みを生かした展開をしていただいているケースが多いので嬉しいですね。

当社からの補足としまして、2018年10月にサービスを開始したRPAのためのマーケットプレイス「UiPath Go!」の日本語対応をこの7月に開始しました。これと合わせてUiPathコミュニティのプラットフォームである「UiPath Connect!」も日本語対応を開始しています。

UiPath Go!は、再利用可能なさまざまな自動化部品がデベロッパーや企業、団体から提供されることになります。UiPath Go!の英語以外の言語への対応は、今回の日本語が初めてとなります。

スモールスタートしていただいたユーザー様にも、マーケットプレイスやコミュニティプラットフォームの提供を通じて、これまで以上に充実したサポートをお届けできるかと思います。

RPAスケール時に必要になるたしかなロボット運用力

──今回「トレーニング・アソシエイト」契約を締結されたCAC の強みはどこにあるのでしょうか。

牧野氏: まず、RPAの専任エンジニアをタスクフォースとして組織している点です。タスクフォースのエンジニアが中心になって多数のプロジェクトを手掛けており、そこで蓄積されたナレッジがあることで、社内社外を問わずあらゆるRPAニーズに応えられるのが強みです。

UiPathについて言えば、UiPathのファンデーションコースを修了しているエンジニアが100人を超えているというのも強みとなります。そのエンジニアの多くは、RPAだけでなく様々な開発・運用プロジェクトを経験しており、広い視野でお客様のシステムや業務を見ることができる点も特徴です。

さらに、我々はSIerなので、単にRPAロボットを作るだけではなく、作ったロボットの品質や稼働を担保するための開発フレームワーク、運用ガイドラインといったドキュメントも用意しています。

ドキュメントには、CACが50年にわたりシステム開発・運用を手掛けるなかで培ってきた膨大なナレッジやノウハウが詰まっています。これらのドキュメントがあることでロボットの開発・運用をムラがなく、かつ高い品質でできるわけです。

お客様から開発フレームワークや運用ガイドラインを提供してほしい、自社独自にカスタマイズして使いたいという引き合いも増えています。RPAの導入フェーズから拡大フェーズに入ったことで、ロボットもシステムリソースとして管理したい、いわゆる野良ロボットが蔓延しないよう情報システム部門として統制を効かせたいといったお客様の声も増えています。こういった拡大フェーズのニーズに応えていくことが今後重要になっていきますね。

竹島氏: 開発フレームワークを用いたロボットの開発について、もう少し具体的に説明します。CACの開発フレームワークは、処理の基本単位になるコンテナやエラーハンドリング等の機能を標準実装したワークフローのテンプレートです。

この開発フレームワークをベースに、中のコンテナを業務に必要な処理内容に書き換えていくことでロボットを開発できます。

コンテナに業務を入れていくという考え方、初期処理〜メイン処理〜終了処理といったコンテナの組み合わせ方は、どのロボットも同じになるため、標準化された一定品質のワークフローを作ることができます。

作り方が同じなので、エラーが発生した時でも原因解明がすぐにできたり、担当者が変わってもスムーズに引継ぎ対応できたりといったメリットもあります。開発フレームワークで自分たちが作るロボットをブラックボックス化しないことはもちろん、お客様にもそういう開発方針をご提案しています。

目標はロボット開発人材100万人。UiPath One-dayトレーニングがそれを後押し

──今回、UiPathのトレーニング・アソシエイト(TA)となるということですが、そもそもTAとはどのようなパートナー形態なのでしょうか。

薮田氏: いくつかクリアすべき条件がありますが、UiPathのトレーニングを提供できる資格を備えるのがTAです。TA向けには、UiPathから講師育成のための特別なトレーニングを提供しています。

──TAとなることでCACの事業にどのような効果があると見ていますか。

牧野氏: これまでUiPathのシルバーパートナーとして、UiPathの導入・ワークフロー開発・運用・ライセンス販売を行ってきました。さらにTAになったことで、今後は本格的なトレーニングメニューを提供することができ、お客様がRPAの開発・運用を自走的に行えるようご支援できます。

一方、複雑な部分、ボリュームのある部分など、CACに任せていただいたほうがいいケースもあります。お客様自らがRPAを推進するためのご支援、お客様のRPA推進をお任せいただけるSIerとしてのご支援、両面でお客様のRPAプロジェクトを支えていきたいと考えています。

UiPathさんは“A Robot for Every Person”のコンセプトを掲げられており、UiPathを使えるエンジニア・ユーザーを国内で100万人に増やすことを目標にしておられると伺っています。TA公認を得てお客様にトレーニングをご提供することも、CAC内でのエンジニア育成の取り組みも、この一助になると捉えています。

UiPath公認のトレーニングとなった、CACの「UiPath One-dayトレーニング」を多くの人に受講いただき、多くの人が品質の高いロボットを作れるようになってほしいですね。

薮田氏: ありがとうございます。豊富な経験と高い技術力に加え、サポート力にも定評のあるCACさんにそう言ってもらえると、とても心強いです。CACさんは短期間でUiPathのエンジニアを多数育成して頂いているので、そうしたノウハウも活かしてTAとしても活躍してもらえると確信しています。

──最後に、今後に向けてのCACからUiPathへのメッセージをお願いします。

牧野氏: 新サービスを他国に先駆けて日本に提供してくれるなど、UiPathがグローバルの中で日本を最優先市場として位置づけてくれているのは、パートナーとしてとても心強いです。

CACとしては、そうしたメリットを上手く活用しながら、お客様にRPAの価値を最大化するソリューションを提供していきたいと考えています。

UiPathさんのプロダクト力、CACの技術力やサポート力を併せることで、日本企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、労働力不足などの日本企業の課題解決を、両社で力を合わせながら進めていきたいです。

薮田氏: まさに同じ想いです。働く人々がみんな幸せになる社会の実現のためにも、両社で価値あるRPAを広げていきたいです。

──日本の労働力不足は深刻な課題です。両社の協力を通じて、RPAエンジニア・ユーザー100万人が実現される日を楽しみに期待しています。本日はありがとうございました。

UiPath 中薗氏からのコメント

1. UiPathにとってのトレーニング・アソシエイト・パートナー(TAP)の価値/重要性

UiPath製品の導入企業は毎月増えており、おかげさまで1,300社を超えました。トレーニングのニーズも日々高まり続けております。UiPathでは、UiPathトレーニング・アソシエイト(TA)講師育成の為の特別なトレーニングを提供しております。

UiPath製品の機能や技術を習熟しているTAPであれば、お客様へのUiPath製品のトレーニングを安心してお任せ出来ます。

2. TAPとなるCACに今後期待すること

さらに講師の数を増やしていただき、導入から保守運用までの幅広いトレーニングを準備いただきたいと思っております。お客様の幅広いニーズにお応えし、質の高いトレーニングを提供いただくことによって、UiPath製品をご利用いただくお客様の満足度をさらに高めていただけると期待しております。

3. UiPathの今後の展望

AIの活用によって業務自動化の範囲はさらに拡大すると見ています。システム間の連携機能に強みを持つUiPathが、AIと既存システムとの橋渡し役となり、より複雑な業務の自動化を可能にするからです。RPAの利用領域が拡大すれば今後ますますトレーニングのニーズは高まっていくことでしょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 高齢化率3割超なのに「オンライン予約6割」を実現 豊岡市が注目した“費用対効果以外”の評価軸

- 2025年、国内セキュリティ事件12事例を全検証 なぜあの企業の防御は突破されたのか?

- 再びゲーム愛好家をアツくさせる「Xbox 360」のマル秘改造テク:696th Lap

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 大企業がこぞって使うM365 CopilotとChatGPT、業務への貢献度は? 生成AI利用状況を徹底調査

- 「データ分析をAIに丸投げ」はまだ早い? 現場が答えた賢いAIサービスの使い分け

- ソリューションとしてのVDI導入、成功の秘訣(ひけつ)は?

- 赤ちゃん本舗がIT業界未経験の人材を中心にDXを推進、最も重視したことは?

UiPath株式会社 パートナーソリューション本部 本部長 中薗直幸氏

UiPath株式会社 パートナーソリューション本部 本部長 中薗直幸氏