日本ラグビーを支えるのは“個人プレー”のチーム、「ONE TEAM」を目指した4人の挑戦

2019年、日本を熱狂させたラグビー。その裏には国内ラグビーチームの強化と普及に努める日本ラグビーフットボール協会の存在があった。しかし、IT化が進んでおらず連携の取れていない“個人プレー”のチームだった。協会職員を「ONE TEAM」にするために、4人の有志が立ち上がった。

日本国内を熱狂の渦に巻き込んだラグビー。公式サイトによると、2019年9月20日から11月2日にかけて、大会の観客動員数は延べ170万4443人、1試合の平均観客数は37877人に達した。2019年は、日本国内に新しいラグビーの風を起こし、文化として根付かせていく上で重要な年になったことは間違いない。

もちろん文化として根付かせるには長い時間と不断の取り組みが欠かせない。そんな中、日本におけるラグビーの普及とラグビーチームの強化に長らく取り組んできたのが日本ラグビーフットボール協会(JRFU)だ。

なかなか勝てない「弱いチーム」だった

1926年に日本ラグビー蹴球協会として発足したJRFU。現在、日本国内でのラグビーの普及を目的に、未就学児や小学生、中学生を対象にした体験会を実施し、学生や社会人チームといった各年代のラグビーチームを統括する。また、大会の運営や登録選手の管理、国際競技連盟「ワールドラグビー」との各種調整や競技規則、コーチ・審判制度の整備、競技者やチーム役員、観戦者への情報提供などを行う。

本部は東京都港区北青山の秩父宮ラグビー場内に置かれ、関東ラグビー協会、関西ラグビー協会、九州ラグビー協会の3支部がある。日本全国のラグビー協会を統括する唯一の組織だ。企画部長の平川晋也氏は、JRFUの取り組みについてこう話す。

「『ノーサイドの精神を、日本へ、世界へ。あらゆる人々や社会の活力になるため、日本ラグビーはどこまでも強くなる努力を続けます』を理念に掲げ、そのための具体的なミッションとして、日本ラグビーの強化と日本へのラグビーの普及という2つに取り組んでいます。強化と普及を通じて、人々を豊かにし、社会の発展に貢献すること、ラグビーの発展とグローバル化に貢献することを目指しています」(平川氏)

ラグビー日本代表の躍進を目の当たりにすると、こうした理念が着実に実ってきていることが実感できる。しかしその裏側、特にITシステム管理や情報管理という点では、全く時代遅れな環境にあったという。例えるなら、試合でなかなか勝てない“弱いチーム”だったのだ。

JRFUは約80人で構成される小規模な組織だ。ほんの数年前までは、情報伝達手段は電話とメールが主体で、ドキュメント類も紙がベースだった。電子化されたファイルは本部内に置かれたファイルサーバで管理され、メールへ添付するかたちで共有されていた。当時の状況について、普及育成部の戸澤克彦氏はこう話す。

「メールボックスの容量が少ないため、添付ファイル付きのメールをやりとりしているとすぐに容量がいっぱいになりました。放っておくと送信エラーになるので、わざわざ本人に電話してメールボックスを空にしてもらったり、個人のメールアドレス宛てに送り直したりしていました。添付ファイルをやりとりするなかで最新版がどれか分からなくなったり、試合のスケジュール確認が遅れたりもしていました。まるで2000年代、インターネット黎明(れいめい)期のようなメールの使い方だったのです」(戸澤氏)

問題の根源は、メールの使い方というよりも情報を伝達するコミュニケーションの在り方にあったと戸澤氏は話す。メールだけでは完結できず、電話や紙、ホワイトボードに書かれた各人のスケジュールなどを併用していた。このため、自分のデスクに貼られた伝言メモを確認するためにオフィスに戻ったり、他の人の予定を知るためにホワイトボードを確認したりする必要があった。

「コミュニケーションを取るに当たり、ムダが多く生産性を妨げる要因になっていました。また、メールを暗号化されていない個人メールに転送したり、重要な添付ファイルを誤送信しそうになったりといった情報管理のセキュリティリスクもありました。とはいえ、そこまで大きな組織ではなく、ITに強い人ばかりではありません。誰でも意識せずに使えるコミュニケーションツールが必要だと思っていました」(戸澤氏)

IT専任担当不在の状況で、協会を変えるために有志が立ち上がる

そんな中で候補にあがったのが「LINE WORKS」だった。

製品選定に当たっては、メールやスケジュール、文書管理などの機能を持つ製品として、「Microsoft Office 365」や「G Suite」なども検討した。ただ、協会の職員が思うように機能を使いこなせず、サポートが必要になるケースが懸念された。また、管理者が管理業務に時間を取られることも懸念材料だったという。

もともとJRFUにはITを担当する専門部署はなく、ツールの導入は、ITに詳しいボランティアチームに頼っている状況だった。チームを構成していたのは、平川氏と戸澤氏を含め4人だ。定期的にチームミーティングを行い、どのようなIT環境を整備していくべきかを決めていった。

「製品選定に当たっては、メールの保存容量や振り分け機能の有無、パスワードの強度など、幾つかの要件を整理しました。最終的にLINE WORKSに決めたのは、それら要件を満たしつつ、誰でも説明することなく使え、管理者も管理しやすいことでした。4人にはそれぞれ仕事がありますから、自分たちの仕事に支障が出ないようにツールを管理できることが重要だったのです」(戸澤氏)

具体的な製品検討を開始したのは2017年11月からだ。RFP(提案依頼書)を作成した上で、システムインテグレーターに依頼し、既存のメールシステムからLINE WORKSへの移行支援を受けた。具体的には、メールデータとアドレス帳、スケジュールデータの移行だ。

「既存のシステムからデータをエクスポートして、LINE WORKSにインポートするのですが、通常業務を行いながら移行作業を実施するのは難しいと感じました。利用しているメールクライアントが個々人で異なっていましたし、スケジュールとして個人向けのGoogleカレンダーを利用している人もいました。それらをまとめる作業を含めてSIerの支援を受けました」(戸澤氏)

移行作業は2018年から徐々に実施し、最終的にLINE WORKSとして稼働を開始したのは2018年5月だった。メッセージをはじめ、メール、スケジュール、文書管理などの機能をLINE WORKSの機能で全てまかなうかたちとした。

「弱いIT」から「強いIT」へ向けてトライし続ける

導入から1年が経過したが、かつてのようなトラブルはなくなったという。まず、コミュニケーションの基盤がトークとメールへ移行したことで、メールボックスの容量を気にする必要がなくなった。容量無制限の「プレミアムプラン」を利用しており、大容量ファイルも気にせずに送っている。

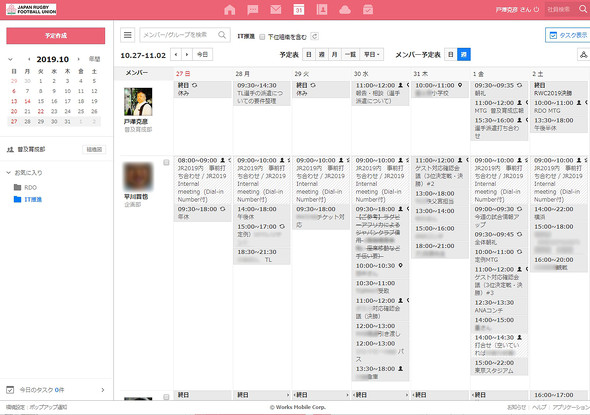

また、伝言メモをデスクに貼り付けるといったシーンもなくなった。伝言メモをトークで送るようになり、出先でも確認できるため、オフィスに戻る必要がなくなった。この他、カレンダー、アドレス帳などもLINE WORKSの機能を活用し、ファイルも「Drive」で管理している。

「共有する必要のある文書はDriveにおいてすぐに見られるようにしています。都道府県の協会関係者に資料を配布する際はメールに添付して共有していましたが、いまではDriveに置いて見てもらうようにしています。大きいファイルを共有できるだけでなく、動画や音声なども共有できるようになりました」(戸澤氏)

セキュリティやガバナンスも大きく向上した。

「これまではメールだけでなく、業務で利用するアプリケーションやスマホアプリの管理なども個人任せでした。LINE WORKSによって統一的なコミュニケーション基盤ができたことで、組織としての管理ポリシーのベースができました。管理も容易で、社員が増えても同じ管理の仕組みを拡張していくことができます」(戸澤氏)

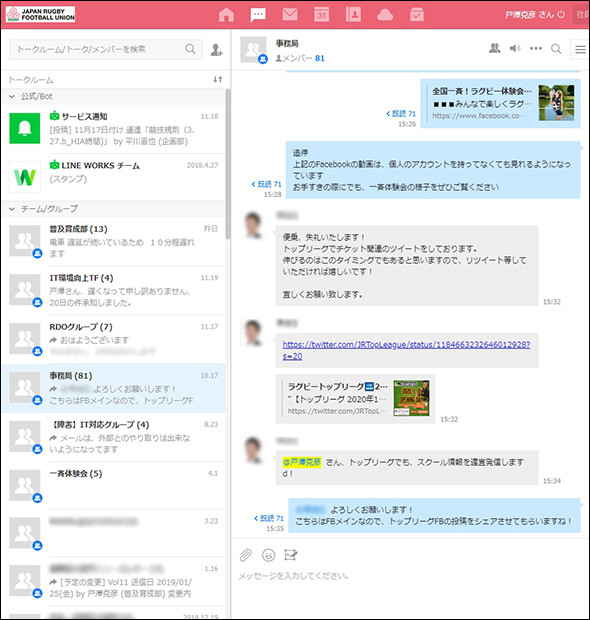

LINE WORKSは、協会外とのやりとりでも活用されている。大会やイベントで外部のメンバーと協業する際も、JRFUが運用するLINE WORKSのトークルームに招待することで、外部のメンバーとも手軽にコミュニケーションできる。2019年の大会を前に開催されたさまざまなイベントにおいても、JRFUと大会組織委員会のメンバーとのやりとりにLINE WORKSのトーク機能が活躍した。

LINE WORKSを導入した最も大きな効果は、ITを活用するための一つの基盤を構築できことにあるという。

「これまでは、ITに関してほとんど何も手を付けていない状況でした。ITを使って業務を自動化しようとしても、何から始めて良いか分からないという状況でした。今回LINE WORKSを導入したことで、コミュニケーション基盤にLINE WORKSを据え、さらに必要な機能を追加していくという方向性を確認できました。その意義は大きいと思っています」(平川氏)

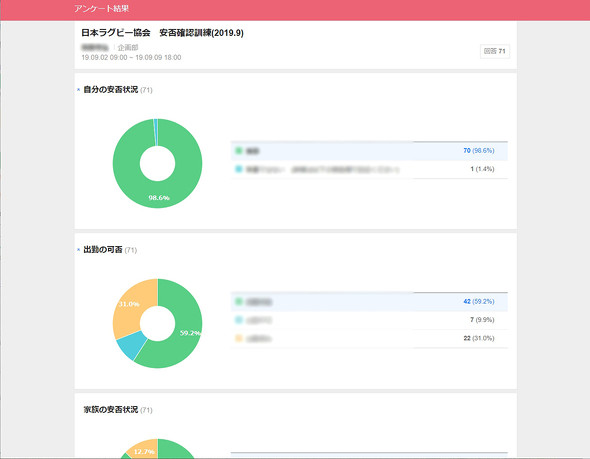

例えば、「アンケート」機能を安否確認に役立てたり、協会職員向けの調査やイベントの出欠確認などに活用したりしているという。また、Driveの機能を使って研修内容や講演風景を動画で配信するといった提案もしていきたいとする。

さらに、LINE WORKSの機能では実現が難しいことも、さまざまなツールを組み合わせて強化していく予定だ。例えば、現在Excelや紙で行っている稟議(りんぎ)書の作成をワークフローとして自動化する仕組みや、選手を登録するデータベースの機能改善、ラグビーファンのデータベースの強化などだ。

近年のラグビー日本代表の活躍などを受け、ラグビー人気もこれまでにない勢いで増してきている。それに応じて協会の業務量も増加し、協会の人員も年間5〜10人ペースで増えている状況だという。そんな中、JRFUも「弱いIT」から「強いIT」へと変化しつつある。平川氏は、「ITのさらなる強化に向けてトライし続けていきたいと思います」と締めくくった。

関連記事

「万年2位」チームがまさかのリーグ連覇 川崎フロンターレ、連覇の裏側でスタッフに起こっていたこと

「万年2位」チームがまさかのリーグ連覇 川崎フロンターレ、連覇の裏側でスタッフに起こっていたこと

リーグ連覇で多忙になるのは人気選手だけではない。ファンが急拡大する中、日々のイベント運営や物販、問い合わせ対応など、チームスタッフも多忙を極めていた。地道に築いてきたファンとの接点も重要だ。質を下げずにどう期待に応えるか。 「で、量子コンピュータで何をしたいんだっけ」をデザイン思考で見つめ直した富士通

「で、量子コンピュータで何をしたいんだっけ」をデザイン思考で見つめ直した富士通

最近よく耳にする「量子コンピュータ」。世界中で活発に研究が進んでいるが、さて何の目的で開発を? 富士通が提案する、いま目の前の課題を解決するために技術を使う話から「デザイン思考」のことを考えてみた。 5分で約300件の怪しいリストを作成 富士通製「“転売er”捜索ロボ」の仕事ぶりは?

5分で約300件の怪しいリストを作成 富士通製「“転売er”捜索ロボ」の仕事ぶりは?

川崎フロンターレと富士通は、チケットの不正転売をRPAによって自動的に発見する実証実験を行った。5分で最大約300件の不正転売チケットをリスト化したというが、その仕組みは?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- 「C言語はもう言語じゃない」あるプログラマーの主張が妙に納得できる理由:867th Lap

- IT資格支援を「渋る」大企業と「広げる」中小企業 なぜ大手は支援に慎重になったのか?

- モダンExcel活用術 パワーピボットやDAX関数を使った業務自動化の最短ルート

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 高齢化率3割超なのに「オンライン予約6割」を実現 豊岡市が注目した“費用対効果以外”の評価軸

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- Ctrl+C/Vより便利なコピペ法って? 「意外と使う」Excelショートカット一覧

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 「2026年は脱MySQLすべき」エンジニアたちが突然騒ぎ出したワケ:864th Lap

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

日本ラグビーフットボール協会 平川晋也氏

日本ラグビーフットボール協会 平川晋也氏 日本ラグビーフットボール協会 戸澤克彦氏

日本ラグビーフットボール協会 戸澤克彦氏

トークルーム画面(資料提供:日本ラグビーフットボール協会)

トークルーム画面(資料提供:日本ラグビーフットボール協会)