BYODの利用実態(2020年)/前編:IT担当者300人に聞きました

2020年は、突然のテレワークでやむを得ず私物の端末を業務に利用する機会が増えたのではないだろうか。BYODの実態調査によって見えた、企業のルールと個人の意識、現実の状況とは。

キーマンズネットは2020年11月20日〜12月4日にわたり「BYOD(私用端末の業務利用)の実態」に関する調査を実施した。全回答者数408人のうち、情報システム部門が37.7%、製造・生産部門が21.3%、営業・販売部門が13.0%、経営者・経営企画部門が8.3%といった内訳であった。

今回は、BYODの「認可状況」や「利用端末」「利用意向」など、企業におけるBYODの利用実態を調査。その結果、企業のルールと個人の意識、現場の実態にそれぞれ乖離(かいり)があることが分かった。なお、グラフ内で使用している合計値と合計欄の値が丸め誤差により一致しない場合があるので、事前にご了承いただきたい。

併せて読みたい関連記事

約8割の企業がBYODを「禁止」「非推奨」

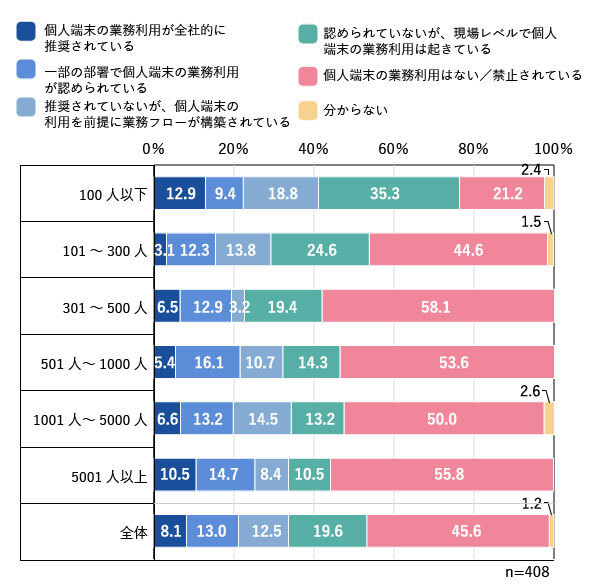

はじめに、従業員の私用端末を業務に使用する「BYOD」の企業内での認可状況を聞いたところ、全体では「個人端末の業務利用はない/禁止されている」が45.6%と最も多く、次いで「認められていないが、現場レベルで個人端末の業務利用は起きている」19.6%、「一部の部署で個人端末の業務利用が認められている」13.0%などが続いた。

企業規模別に見ると「個人端末の業務利用が全社的に推奨されている」と「一部の部署で個人端末の業務利用が認められている」を合わせた割合は企業規模が大きいほど高い傾向にある。ただし、従業員100人以下の企業では大企業以上に積極的なBYODが推奨されていた(図1)。

コロナ禍で「使わざるを得ない」実態

全体の77.7%がBYODを禁止または非推奨としている一方で、実態として私用端末を業務利用しているケースは多い。

図1では「推奨されていないが、個人端末の利用を前提に業務フローが構築されている(12.5%)」と「認められていないが、現場レベルで個人端末の業務利用は起きている(19.6%)」を合わせて、32.1%の企業でルールから逸脱したBYODが発生していることが分かった。

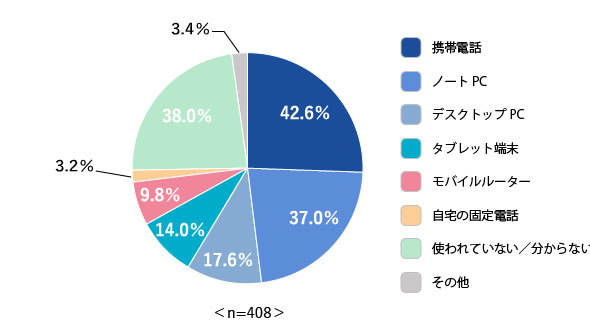

また、具体的にどのような端末がBYODに使われているかを聞いたところ「使われていない/分からない」と回答した割合は38.0%にとどまり、62.0%の割合で、会社の制度とは無関係に何かしらのBYODが発生していた。(図2)

具体的にBYODで利用されている端末を聞いたところ、「携帯電話(42.6%)」や「ノートPC(37.0%)」といった携帯性に優れる端末が多かった。一方でコロナ禍対応として急な在宅勤務が増えた影響か、携帯性の低い「デスクトップPC(17.6%)」にも票が集まった。

過半数が「経験あり」も「やりたくない」が55.9%、分かれる意見

8割弱の企業が禁止もしくは非推奨としているにも関わらず、およそ6割がBYODを実行しており、およそ3割が組織非推奨の“シャドーIT”となっている。その背景には、何があるのだろうか。

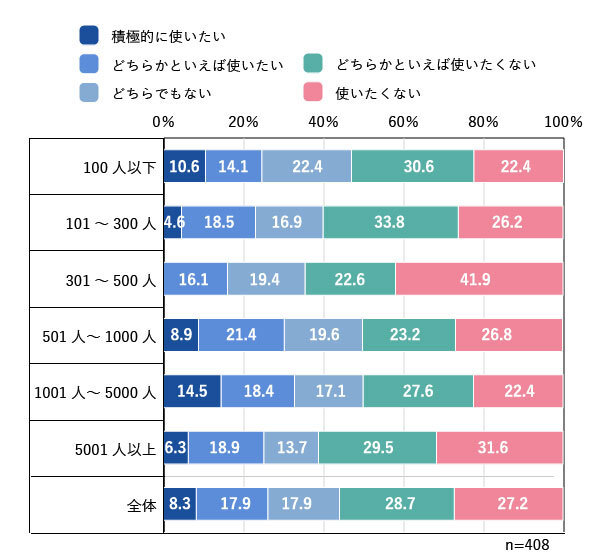

そこで、個人的にBYODを利用したいと考えているかを調査したところ、全体では「積極的に使いたい(8.3%)」「どちらかといえば使いたい(17.9%)」としたBYOD”賛成派“は合わせて26.2%にとどまり「どちらかといえば使いたくない(28.7%)」「使いたくない(27.2%)」としたBYOD”反対派“が55.9%となり、過半数がBYOD「したくない」と考えていることが分かった。

BYODを使いたくない理由には、以下のようなコメントが寄せられた。

- 就業時間外でも業務連絡が見えてしまい、気持ちが休まらない

- 個人利用のものを社内ネットワークに接続するのは、セキュリティ面で不安

- セキュリティ事故発生時の責任の所在が曖昧になる

- BYODで使用した機器の購入費や維持費について、会社からの補填(ほてん)が無い

- 会社がBYOD費用を支給しないのであれば、実質的な給与ダウンとなるため

BYODに反対する理由で多かったのが、仕事とプライベートの切り分けやセキュリティ、ガバナンスに関する不安だった。また、従業員の私物を消耗させることに対して企業から補填がないのであれば、線引きをしっかりするべきであるといった意見も見られた。

賛成派の意見には、以下のようなコメントがあった。

- 社用と私用の端末を重複して持ちたくない

- 週に2〜3日はテレワークとなるため、そのたびに会社の重いノートPCを持ち帰りたくない

- 緊急時に備えて、外出中や休日でも最低限の対応ができる環境が欲しい

- 会社から貸与された機器ではパフォーマンスが足りない

会社から支給された端末の可搬性や性能が低く生産性を上げられない点や、複数の端末を持ち歩く煩雑さを嫌う意見が見られた。

一方で「どちらでもない(17.6%)」を選んだ回答者のコメントには、以下のようなものがあった。

- 好ましいことではないと思っているが、業務遂行上使わざるを得ない場面が多い

- 積極的に使いたくはないが、緊急時は仕方ない

- 2重に持ち歩くのは苦だが、個人端末の業務利用分を会社が経費精算してくれない

個人の意思としては反対派であってもBYODなしで業務を遂行するのは難しいと考えている例や、どちらかといえば賛成派でも会社からの補助が得られないなら、支給された端末を“我慢して持ち歩く”といった声があった。

後編では、回答者の考えるBYODのメリット/デメリットと、回答の背景にあるさまざまなエピソードを紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 「OneDrive」新設定の"死角"とは? 「Microsoft 365」直近3カ月のアプデ総括

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- JAつがる弘前が2カ月で「りんご在庫管理アプリ」を内製化 盗難事件を乗り越えて業務変革を成し遂げた舞台裏

- 33万台の調査から見えた"買い"のHDDはどれ? 「故障ゼロ」の優秀4モデルと共通点

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- やる気のない「ゾンビ社員」が会社をダメにする、対処法は?