さよならハンコ、押印文化に別れを告げる“電子サイン”の今

電子契約の際に用いられる電子サイン。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響でテレワークが広がったことで、電子サインのニーズも高まりつつある。ユーザー調査から見えてきた、電子サインにおける現状について見ていきたい。

アナリストプロフィール

太田 早紀(おおた さき)(Saki Ota):ソフトウェア&セキュリティマーケットアナリスト

ソフトウェア市場のアナリストとして、コラボレーティブアプリケーション、コンテンツワークフロー管理アプリケーション、CRMアプリケーションの市場動向や企業ユーザー動向の調査/分析、ベンダーの動向/戦略分析、将来の市場予測を担当、ベンダー/ユーザー企業に提言を行っている。

電子サインとは何か?

今回紹介する電子サインとは、電子署名法において電子署名として定義され、デジタル情報(電磁的記録にできる情報)について行われるもので、紙文書におけるサインや印鑑に相当するものだ。電子署名は、署名が署名者本人のものであること、内容が改ざんされていないことや、一連の履歴を記録できる機能を持つ、とされている。ただし、電子署名や電子サインは、情報発信する企業や団体によって定義があいまいな部分もある。

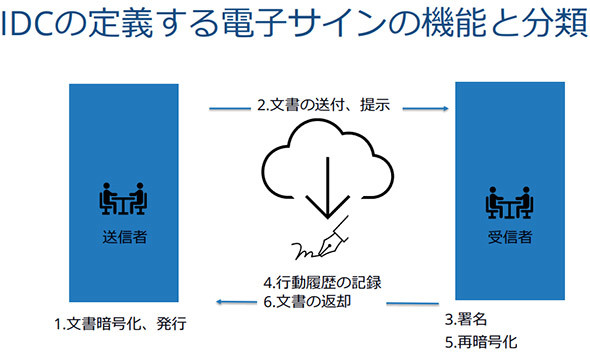

まずはIDCが定義する電子サインの機能やその分類から見ていきたい。電子サインは電子上で交わす契約に用いられ、前提として送信者と受信者が存在する。実際のフローとしては、まず送信者が暗号化した契約書などの文書を発行し、受信者に送付。その文書に対して受信者が署名を付与し、再び暗号化して送信者に文書を返却する。これらの行動履歴はログとして記録される。この一連のフローを機能として持つものが、IDCが定義する電子サインだ。

電子サインの3つの種類

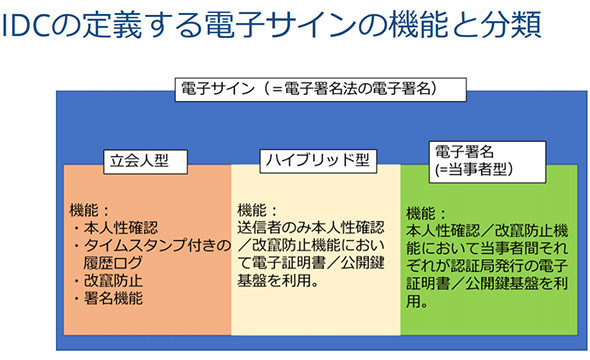

IDCでは、電子サインを「立会人型」「電子署名(当事者型)」「ハイブリッド型」という3つの種類に分類している。いずれの電子サインも本人性確認や履歴ログ、改ざん防止、署名機能などを持つことには変わりはない。

立会人型は、本人性確認において、一般的には契約者のメールアドレスにリンクを送り、本人性を確認する仕組みだ。最近では、メールアドレスの他、SMS認証など、多要素認証を用いることで、本人性確認を強化する仕組み持つものもある。最終的には文書に対して事業者が電子証明書を使った署名を付与する。

もう一つが、電子署名という言葉から最も想起されやすい仕組みである、当事者型と呼ばれる電子署名だ。本人性の確認や改ざん防止機能において、当事者同士が認証局に申請し、発行された電子証明書を用い、公開鍵基盤を用いて文書をやりとりする。電子証明書を取得する際は、免許書や印鑑証明書など本人が確認できる書類が必要なため、立会人型に比べて、本人性確認の厳格性は高いといえるだろう。

また、送信者側だけが電子証明書を用いて契約を交わすハイブリッド型と呼ばれる電子サイン方式も存在する。

電子署名に関する法令改正の動き

電子署名に関しては、2020年に関連法規に関する改正や見解が示された。電子サインに関連した法令としては、主に民法と電子署名法、そしてe-文書法および電子帳簿保存法が挙げられる。電子サインに直接関わる見解としては、まず、2020年6月に内閣府、法務省および経済産業省の共同見解として、押印のための出社が緊急事態宣言下において社会問題になったことで、書面の契約は必ずしも必要としないこと、など押印による契約手続きに関する見解が示された。

また、2020年7月には総務省、法務省および経済産業省による3省合同の見解で、電子署名法第2条に関して、立会人型の電子サービスも電子署名法上の電子署名に含まれるという見解が示された。具体的には、2020年7月17日に公表された電子署名法2条1項に関する見解で「サービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化を行うこと等によって当該文書の成立の真正性およびびその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、『当該措置を行った者』はサービス提供事業者ではなく、その利用者であると評価し得るものと考えられる」と示された。つまり、立会人型の電子サインも電子署名法における電子署名に含まれることが明示されたわけだ。

そして2020年9月には、総務省、法務省および経済産業省による3省合同で、立会人型の電子サービスを用いた文書成立の真正性についての見解が公表された。ここでは、立会人型のサービスに関して十分な水準の固有性を満たしていると認められることが前提となっており、「あらかじめ登録されたメールアドレスおよびログインパスワードの入力に加え、スマートフォンへのSMS送信や手元にあるトークンの利用等当該メールアドレスの利用以外の手段により取得したワンタイム・パスワードの入力を行うことにより認証するものなどが挙げられる」とあり、2要素による認証を利用者が受けなければ措置を行うことができない仕組みが備わっていることが固有性を満たす要件の一例として挙げられている。

その他にも、2020年10月には電子帳簿法の施行規則の改正によって保存上の措置要件が緩和されるなど、電子サインの利用拡大に向けた環境づくりが着実に進められている状況にある。

電子サインを提供する主なプレイヤーと普及状況

電子サインの普及に向けた動きが進む中で、どのようなサービスが利用されているのだろうか。電子サインについては、IDCでは1つの機能市場として定義していないため、電子サイン単独での市場規模やベンダーシェアは明らかにしていないが、2020年7月にIDCが実施したユーザー調査を踏まえてみると、「クラウドサイン」「Adobe Sign」「GMO電子印鑑Agree」といったサービスが利用サービスの上位に名を連ねており、IDCにおいても国内電子サインに関連した中心的なプレイヤーと見ている。グローバルでは「DocuSign」が大きなシェアを持っている。また、2020年9月にDropboxから日本国内における「Dropbox HelloSign」の提供が開始されるなど、電子サインに関する新たなサービスも出ており、電子サイン市場の活性化が期待される。

さらに今回行ったユーザー調査では、電子サインの利用状況についても調査しており、自社システムとクラウドサービスを合算した電子サインの利用状況は3割程度の状況だった。

なお実際の適用文書で見てみると、企業向けの発注書(47.0%)、契約書(40.9%)、検収書(34.0%)など、企業向けの文書が上位を占めていた。この結果からみても、企業対企業の電子サインの利用は普及しつつあるようだが、企業対消費者間の電子サイン利用はまだこれからの状況にあると見ている。これは、電子サインに対する消費者の理解をはじめ、本人性確認におけるセキュリティ面での懸念、確認方法手段の理解に課題があるためで、電子サインが広く適用されていくためには、機能や法案も含めた電子サインに関する幅広い市場理解が必要となってくるはずだ。

電子サインの使い分け

電子サインは「立会人型」「当事者型」「ハイブリッド型」という3つに分類されるが、日本国内で利用されているものの多くは、立会人型のサービスが一般的だ。当事者双方が費用をかけて電子証明書を発行せずとも済む手軽な仕組みだけに、実用面では立会人型サービスの手軽さが受けている。メールアドレスだけでなく、SMS認証を組み合わせたとしても、今ある端末を利用することができるため、メリットが大きい。

ただし、電子サインに関して判断の基準となる判例などが出そろっていないものの、万が一、電子サインに関する有効性や真正性について訴訟になった場合、利用者の身元確認の有無や方法、セキュリティレベルなどが判断に際して重要な要素になる可能性が十分考えられる。利用者は、利用を想定する契約の重要性や金額に応じて、当事者型の電子署名も含め、適切なサービスを採用するといった使い分けが現時点では必要になってくるだろう。

いずれにせよ、2020年は書面での契約が不要で押印そのものの廃止の動きや電子署名法の見解が示されるなど、電子サイン普及に向けた大きな下地が整った年といっても過言ではない。電子サインとは直接関連はないが、デジタル上で取引が拡大する中、どうやって本人確認をするのか、本人性をどう確保するのかは今後も重要な争点となってくるはずだ。企業間の取引では、テレワークの普及によって契約業務に関する電子化の必要性が高まり、企業間での電子契約はさらに進むだろう。

電子サインに導入に向けたポイント

電子サインの導入によって、印紙代や郵送代、印刷にかかわる費用などを削減できるだけでなく、契約締結の迅速化や業務の透明性確保に伴うコンプライアンスの強化などが主なメリットであり、企業からすると多くのメリットが得られる仕組みだ。

しかし、契約業務は相手方との契約締結だけでなく、社内での検討や承認フローの運用、そして文書の保管といった一連のフローが含まれており、契約締結の部分だけ電子化したとしても業務負荷の軽減にはつながりにくい。だからこそ、ワークフローの電子化とセットで考える必要があるだろう。また、将来的には、デジタルトランスフォーメーションの一環として電子契約に関連するワークフローの整備も念頭に置き、契約書作成システムや契約書保管システムといった、周辺システムと連携しやすいサービスを選択しておきたいところだ。

さらに、文書によって立会人型と電子署名を使い分けることも必要となるため、決裁範囲の異なった文書に対してどこまで電子サインを適用するか、サービスを使い分けるのかということもしっかりと検討する必要がある。メールアドレスだけでなく、SMS認証など複数の認証が組み合わせられるなど、サービスの拡張性についても意識しておきたい。いずれにせよ、電子化する文書の位置付けを明確にした上で、ワークフローの電子化とセットで電子サインの導入を考える必要があるだろう。

電子サインを通じて契約業務全体を最適化するためには、電子サインの適用範囲や契約業務に関する既存の業務フローの見直しも含めて考える必要がある。その意味では、コンサルティングも含めて社内業務のBRP(事業復旧計画)を一緒に進められるベンダーの支援体制なども考慮しておきたいところだ。

関連記事

河野大臣の「脱ハンコ」の呼びかけに、企業はどこまで応えたか? 市場調査から探る

河野大臣の「脱ハンコ」の呼びかけに、企業はどこまで応えたか? 市場調査から探る

コロナ禍により「脱ハンコ」「業務のデジタル化」に再び企業の目が集まり、政府も押印業務の見直しを推進する。そうした動きの中で、実際にどこまで進んだのだろうか。調査レポートから実態を探る。 バックオフィスもニューノーマルに 今さら聞けない「電子契約」と「ワークフロー」の基礎知識と最新事情

バックオフィスもニューノーマルに 今さら聞けない「電子契約」と「ワークフロー」の基礎知識と最新事情

働き方だけでなく、バックオフィス部門のニューノーマル対応も急がれる中、「脱、紙・ハンコ」もそろそろ本腰を入れて考えていかなければならない。本ブックレット(全14ページ)では「電子契約」「ワークフロー」について基礎を解説する。 電子契約の導入が進まないのは何のせい? 実態調査から原因を探る

電子契約の導入が進まないのは何のせい? 実態調査から原因を探る

ペーパーロジックが発表した「電子契約」に関する実態調査の結果によると、63.3%の企業が電子契約を導入済みだった。未導入でも、その63.6%が電子契約に興味があると回答した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 「偽人事部」からのメールに要注意 だまされやすいタイトルとは

- 99%の企業が攻撃された AIセキュリティの弱点はどこだ

- 「AI時代にSIerはいらない」 信じているのはまさかの“あの人たち”だった【調査】

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表