会社も社会も信用できない従業員の考える「ニューノーマル」の闇

企業で雇用される従業員は、コロナ禍収束後の変化に懐疑的な見方を示している。企業には生産性向上を目指してジョブ型雇用へのシフトを思考する動きがあるが、従業員の思考と乖離(かいり)している可能性がある。

コロナ禍によって働き方が大きく変わった。それらの変化は「もう戻らない」というのが一般的な認識だが、渦中の従業員は変化への適応を前向きに進めているとは限らない。

2021年7月16日、日本生産性本部が「第6回『働く人の意識調査』」の結果を発表した。コロナ禍の長期化に伴って生活や仕事の在り方が変わり、それに合わせて組織の形態も変わりつつある。そこで日本生産性本部は組織で働く雇用者を対象に、勤め先への信頼度や雇用、働き方に対する考え方などについて定期調査を実施している。6回目となる今回の調査は2021年7月5日〜6日、20歳以上の日本の企業や団体で働く従業員1100人を対象にインターネットを通して実施した。

会社が「信頼できない」従業員ほどジョブ型思考、ただしやる気はさほど無い

ジョブ型雇用は専門技術を持つ人材の流動性を高め、企業の生産性を上げることを目的に提唱され、大企業を中心に導入が進んでいる。人材ありきのメンバーシップ型雇用とは異なり仕事に対して人材をつけるため、企業にとっては異動や転勤といった人事権は失う一方でレイオフなどの雇用に関する自由度は上がる。従業員にとっては仕事内容が限定されて責任範囲が明確になる一方で仕事が無くなれば失職するリスクもある。

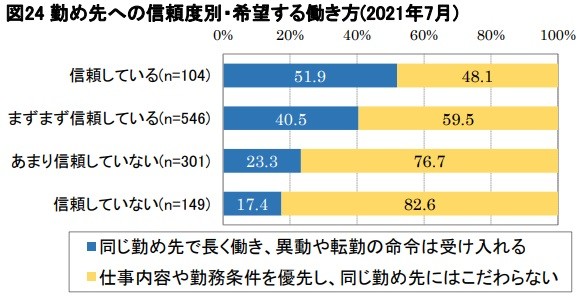

調査によれば、勤め先が「信頼できる」や「満足できる教育機会を与えてくれる」と回答した従業員は「同じ勤め先で長く働き、異動や転勤の命令は受け入れる」とするメンバーシップ型のキャリア観が比較的強化されていた。

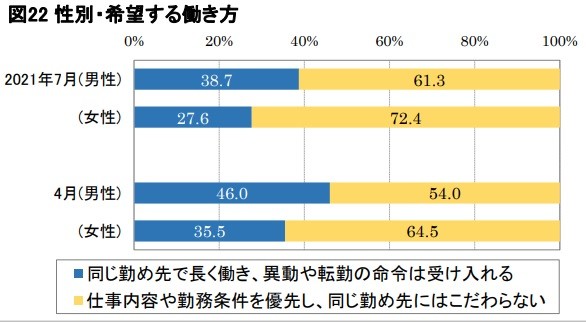

しかし「仕事内容や勤務条件を優先し、同じ勤め先にはこだわらない」とするジョブ型雇用を思考する割合は男性で61.3%、女性で72.4%あり、いずれも2021年4月に実施した前回調査よりも増加した。従業員のキャリア観は働く中で徐々に形成され強化されていくものであるとして、この結果から日本生産性本部は「ジョブ型のキャリア観を持つ雇用者は、今後も多数となるだろう」と見ている。

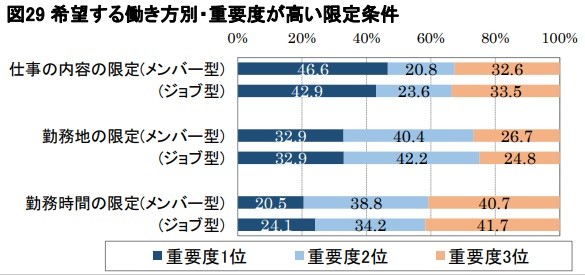

一方で、ジョブ型雇用の特長である「仕事内容の限定」については、メンバーシップ型思考の従業員のほうが「重視する」と回答する割合が高かった。企業がジョブ型を導入するのは業務内容の限定によって専門性を高め、生産性を上げることを狙いとするが、ジョブ型思考の従業員はメンバーシップ型思考の従業員よりも仕事内容の限定を「重視していない」という傾向が出ている。

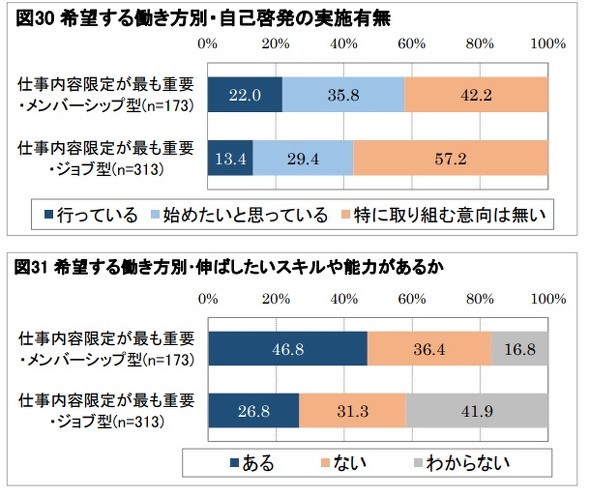

さらに自己研鑽についても、メンバーシップ型思考の従業員の方がより前向きに検討している傾向があった。自己啓発をしている割合は、メンバーシップ型思考の従業員で22.0%、ジョブ型思考の従業員で13.4%だった。「今後伸ばしていきたいスキルや能力があるか」を聞いたところ、メンバーシップ型思考の従業員の方が、ジョブ型思考の従業員よりも「伸ばしていきたいスキルや能力がある」と回答した。

これらの結果から日本生産性本部は、企業がジョブ型雇用に期待する「仕事内容を限定することで専門性を高め、生産性向上につなげる」という効果と従業員の思考にギャップがあることを指摘する。ジョブ型雇用について「時代の流行語となっているが、欧米を参考にしたジョブ型の制度を単純に採り入れることには慎重であるべきであろう」と警鐘を鳴らした。

関連記事

「ジョブ型雇用」まる分かり 基礎知識と導入ポイント、事例まとめ

「ジョブ型雇用」まる分かり 基礎知識と導入ポイント、事例まとめ

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を背景に、テレワーク時代にフィットすると関心を集める「ジョブ型雇用」。今さら聞けないとなる前に、基礎知識やリスク、従来の雇用制度とうまく折り合いを付けて導入するポイント、企業の事例などを押さえておこう。 ジョブ型雇用とは? 今までの雇用と何が違うか、ジョブ型雇用に対応した人事ツール4選

ジョブ型雇用とは? 今までの雇用と何が違うか、ジョブ型雇用に対応した人事ツール4選

テレワークの推進や働き方改革の進展をきっかけに、経済界からも提言が出るなど、にわかに注目されるようになった「ジョブ型雇用」。社外でも通用するエンプロイアビリティの高い人材を育成しにくいとされる従来型の雇用と、ジョブ型雇用はどう違うのか。 プロが解説「ジョブ型雇用のリスクとギャップ」 導入前に確認すべき3つのポイント

プロが解説「ジョブ型雇用のリスクとギャップ」 導入前に確認すべき3つのポイント

人事においてジョブ型雇用が今一つのトレンドとなっているが、適切に運用しなければ、リスクとなる側面も持つ。今一度立ち止まって考えたいポイントを整理した。 ジョブ型雇用だけではない日立の人事戦略 30万人を変える10年の計

ジョブ型雇用だけではない日立の人事戦略 30万人を変える10年の計

世界30万社員の中でジョブ型が実践できていないのはほぼ日本のみ。日立の人事制度改革は、日本企業の組織変革ではなくグローバル企業から見て「落ちこぼれ」の日本地域を標準化することが目的だった。日立グループ人事トップが描く30万人の人材戦略とは。 中小企業は「ジョブ型雇用」をどう見ているか 経営者から見た人事の課題

中小企業は「ジョブ型雇用」をどう見ているか 経営者から見た人事の課題

ジョブ型雇用に興味や関心を持っている中小企業経営者は過半数おり、それらの経営者は「正当な評価や業績への貢献度に応じて適正な報酬を支払いたい」と考えていることが分かった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 「AI時代にSIerはいらない」 信じているのはまさかの“あの人たち”だった【調査】