AIチャットbotとは? メリットや機能、導入ステップ、運用の注意点、事例を紹介

AIチャットbotの最新トレンドや導入前に知っておきたいメリットやデメリット、製品の選定ポイント、運用の注意点を解説する。社内ヘルプデスクでの利用例として、電話対応をチャットbotにシフトしたKDDIエボルバの取り組みも紹介する。

AI(人工知能)チャットbotは人の入力した自然文に対して自動で応答するシステムだ。主にカスタマーサポート領域で導入されてきたが、近年は社内ヘルプデスクの効率化を目的に活用する企業も増えた。多様化する活用シーンに合わせてベンダーもさまざまな機能を追加しているようだ。

本稿は、AIチャットbotの最新トレンドをふまえた上で、導入前に知っておきたいメリットやデメリット、製品の選定ポイント、運用の注意点を解説する。合わせて、社内ヘルプデスクでの利用例として、電話対応をAIチャットbotにシフトしたKDDIエボルバの取り組みも紹介する。

なお、本稿はKDDIエボルバの赤井隆晋氏(企画統括本部サービス企画開発本部ITコンサルティング部 部長)、佐々木 剛史氏(企画統括本部サービス企画開発本部ITコンサルティング部 副部長)、後藤恭一氏(技術統括本部情報システム本部システム運用部ヘルプデスクサービスG グループリーダー)に取材した内容を再構成した。

AIチャットbotの市場概況とメリット

ユーザーが入力する文章に会話で応答するチャットbotは、自然言語処理や機械学習といったAIを取り入れながら進歩してきた。近年は、ルールに沿って定型の質問を繰り返すだけでなく、ユーザーが入力した自然文を理解し、登録されたデータの中から最適な回答を導き出すことが可能になった。AI技術を利用することで表記ゆれも吸収して質問の意図をくみ取れる他、会話ログを繰り返し学習することで回答精度も向上する。

AIチャットbotの商業利用が進むきっかけになったのは、2011年における「IBM Watson」や「Siri」の登場だ。時期を同じくしてGoogleやLINE、Facebookなどもチャットbotを組み込んだサービスを発表して商業利用が活発化した。こうした情勢に乗って2016〜2017年には日本企業での導入も増え、大手企業が顧客向けのサービスで問い合わせ応答を自動化するようになった。

こうしたアーリーアダプターの中には、「流行ものを取りあえず入れてみよう」という企業もいたが、近年はデジタルトランスフォーメーション(DX)の盛り上がりとともに、問い合わせ対応に掛かる工数やコストの削減、顧客体験の向上、非接触による顧客対応の強化といった明確な目的を持って導入する例が増えた。

活用シーンも多様化し、近年はカスタマーサポート領域でチャットbotを利用してきた企業を中心に、社内ヘルプデスクでも利用したいとするニーズが高まっている。2020年からのコロナ禍では、テレワークを起点にしたシステムの導入や制度変更に伴い、社内ヘルプデスクの利用頻度が増えたとする調査(注1)もある。社内ヘルプデスクの状況が変容する中で、問題の自己解決を促すチャットbotが、担当者の負荷の解消や働き方の変容につながるという期待が高まっている。

注1 KDDIエボルバ『社内ヘルプデスク動向調査レポート2022』(調査時期:2022年3月、調査対象:企業に勤務する20〜69歳の会社員700人)

AIチャットbotの機能

AIチャットbotは問い合わせへの自動応答や回答精度向上の機能の他、自社のFAQシステムと連携させてページを提示する機能や、チャットbotで解決できない質問を有人オペレーターにエスカレーションする機能、多言語対応機能、雑談やキャラクター設定をカスタマイズする機能など備える。

DXの盛り上がりとともに注目度が上がっているのが、外部システムとの連携機能だ。例えば、「PKSHA Chatbot」では、チャットbotを人事管理システムやCRM(顧客管理)と連携させて勤怠管理や顧客管理を効率化する機能を提供している。

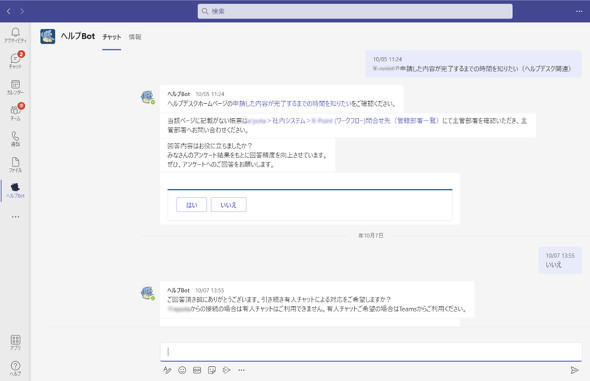

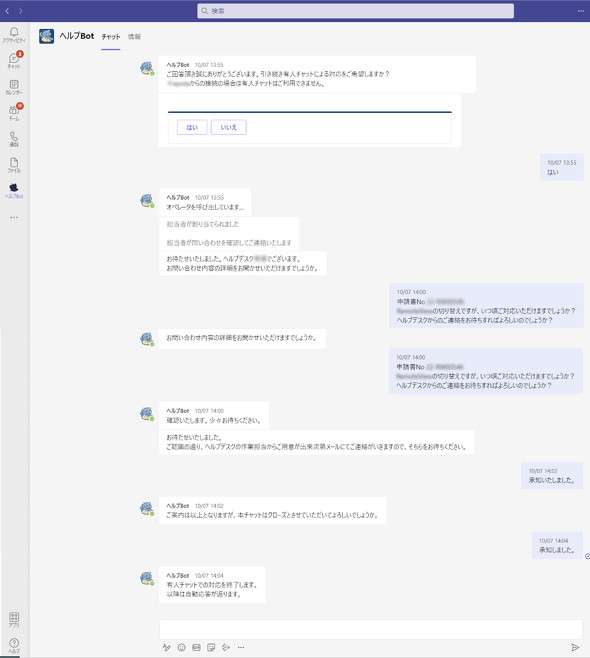

特定のシーンを想定した機能も増えてきた。社内ヘルプデスクを自動化するPKSHA Chatbotは「Microsoft Teams」(以下、Teams)など業務で利用しているビジネスチャット上でAIチャットbotを呼び出し、質問できるよう設計されている。個別対応が必要な問い合わせはヘルプデスク担当者にエスカレーションされ、担当者がチャットbotでの自動応答履歴を見ながら対応できる。対応者情報や対応ステータス管理といった機能も備えている。

その他、管理者の負荷を削減する機能として、テンプレートによってFAQの作成を支援する機能や、チャットbotの利用者権限を設定できるセキュリティ機能、チャットbotの利用率やFAQの改善ポイントを分析する機能などが提供されている場合もある。

AIチャットbotの製品選定ポイント

市場にはさまざまなチャットbot製品が出回っているが、導入目的によって選ぶべき製品は異なる。カスタマーサポートや社内ヘルプデスクなど、どのような用途でチャットbotを導入したいのかを明確化し、AI搭載の有無といったチャットbotのタイプ、必要な機能などを洗い出す。

目的が決まれば、チャットbotを設置すべき場所も絞られてくる。カスタマーサポートであれば、Webサイトや「LINE」などのメッセージアプリ、社内ヘルプデスク向けであればTeamsや「Slack」といったビジネスチャットに対応しているかを確認したい。

さらに製品選定の時点で、チャットbotで対応する問い合わせのボリュームを想定し、おおよその費用対効果が出るのかを計算しておくことも重要だ。

AIチャットbotの導入のステップと注意点

AIチャットbotは、ユーザーに利用されなければ回答率が上がらず、回答率が上がらなければ利用されない。導入時は利用率と回答率を上げることを念頭に、以下のステップを踏む。

業務範囲の選定とFAQの設計

まず、チャットbotで対応する質問のボリュームや範囲を決め、「質問に対してどのような応答を返すのか」をFAQリストとしてまとめる。対応範囲を決める際は、頻度が高く定型的な問い合わせをターゲットにすることがポイントだ。これによって正答率やユーザーの利用率も高くなる傾向にある。既に企業でFAQリストや問い合わせのログがある場合も、想定質問の粒度をそろえたり、統合や分割をしたりすることで回答までの道筋を最適化できる。

「分かりやすい文章なのか」という視点でFAQリストをチェックする工程も必要だ。質問に対して正しい回答をヒットできていても、ユーザーに文章の意味が通じなければ問題解決に至らないこともある。こうして整理したFAQリストを基に、AIが統計的な方法でデータから適切な回答を絞り込めるようになる。

表記ゆれの解消

「地方」と「田舎」のような類似語や社内用語などの未知の単語を辞書に登録し、チャットbotが質問の意図を正しく理解できるようにする。製品によっては、「IPHONE」や「アイフォン」など間違った表記を正式名の「iPhone」として認識させる言い換え機能を利用できる場合がある。

導線の設計

ユーザーをチャットbotに誘導するための導線を設計する。Webサイトでチャットbotを設置している場合はその入力窓を目立たせたり、電話をかけてきたユーザーをチャットbotに誘導したりすることで利用率が上がりやすくなる。電話やチャットbot、有人チャットなどのさまざまな問い合わせチャネルの中からユーザーを最適なチャネルに誘導するサービスもあり、KDDIエボルバでは「ビジュアルIVR」というメニューを提供している。

一方、チャットbotで解決できなかった問題は、電話や有人チャットに引継ぎ、問題解決をサポートすることも必要だ。チャットbotの応答終了後に「問題は解決しましたか」といった文章を表示して、他のチャネルに誘導するといった工夫が求められる(図1)。

キャラクターの設定

チャットbotにキャラクターデザインや属性などの設定、雑談の機能などを付与する。この作業は必須ではないものの、特にカスタマー領域ではチャットbotの利用率や認知度を上げる施策として有効だ。企業によっては、チャットbotの構築以上にキャラクターデザインに力を入れる場合もあり、経営層も巻き込んで微修正を繰り返すケースもあるという。キャラクター設定は、ブランドイメージや社内規定などを十分に考慮する必要があるため、時間や工数が掛かることが多い。特にキャラクターが必要ないと判断される場合には、企業ロゴやサービスロゴで済ませるケースもある。

AIチャットbotのチューニング作業と注意点

チャットbotが間違った答えを返した場合、正しい答えを選べるよう1つ1つ訂正するチューニング作業が必要だ。チューニングの工数は問い合わせの全体数や目指す正答率によって異なるため、まずは目標とする正答率を決め、そのために生じる作業負荷やコストのバランスを取りながら運用を進めることが望ましい。

PKSHA Chatbotを自社の社内ヘルプデスク業務でも利用しているKDDIエボルバは、1日にチャットbotによせられる100件程度の問い合わせのうち、約80%の問題をチャットbotのみで解決できることを目指している。そのために、解決に至らなかった問い合わせの内容を精査し、どのように回答すべきかを判別して教師データを追加する他、回答の文章を分かりやすく調整する、辞書に同義語のキーワードを追加するといった作業を担当者が1日あたり1時間程度かけて実施している。

上記で見てきたように、AIチャットbotの導入や運用は、ユーザーからの問い合わせ内容への理解がある担当者が相応の工数掛けて取り組む必要がある。KDDIエボルバなど、チャットbotの構築から運用までを一気通貫で提供しているベンダーやSIerもいるため、コスト次第で外注サービスに頼る手も考えられる。

社内ヘルプデスクの電話を撤廃 AIチャットbotの事例

運用には相応のコストや工数が掛かるAIチャットbotだが、うまく活用することで問い合わせ業務を大幅に効率化できる。以下で、KDDIエボルバでの社内実践の例を紹介する。

同社の社内ヘルプデスクセンター運営を担当する部署では、1日約100件、月間2000件以上の問い合わせに5〜6人の人員で対応していたが、担当者のリソース不足が課題だった。問い合わせの約7割を電話に依存していたため応答が間に合わず、従業員を30分程度待たせることもあったという。

また、問い合わせ内容はシステムやデバイスの取り扱い方から各種申請書の書き方まで多岐にわたり、担当者が一連の応対スキルを身に付けて一人前になるまでに多くの時間がかかっていた。こうした課題を解決すべく同社ではPKSHA Chatbotを導入し、Teams上でチャットbotでの問い合わせや、有人チャットや音声通話へのエスカレーション、レクチャーのために映像共有といった一連の対応を実現できる環境を構築した(図2)。

チャットbotの利用を開始したのは2020年だったが、2021年には全問い合わせの約6割をチャットbotで解決できるようになり、2022年には電話受付を完全に停止して、主な対応チャネルを電話からチャットbotにシフトすることに成功した。普段の業務で慣れ親しんだTeamsを問い合わせの基盤にしたこと、利用が広がった時点で電話受付を停止したことなどが利用促進のポイントだったという。

同社では、社内ヘルプデスク業務のリソース不足を解消しただけでなく、Teamsで問題解決に至る一連の対応が可能になったことで、担当者が在宅で勤務できるようになった。問い合わせの数はチャットbotの導入前と比較して約330%も増加したが、以前よりも少ない人数で対応できている。

チャットbotの導入当初はDXという目標を掲げていたわけではないが、チャットbotの導入時に問い合わせ対応業務のBPR(Business Process Re-engineering)を実施したことで、業務全体の最適化にもつながった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 大企業がこぞって使うM365 CopilotとChatGPT、業務への貢献度は? 生成AI利用状況を徹底調査

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策