正しい「Slack依存」で業務改善 年間11万時間を削減したディップは何をどう変えたか

組織のデジタル化というと大仰な計画を掲げがちだが、ディップでは、いきなりDXを目指すのではなく、順を踏むことに重点を置いた。最初の一歩であるデジタイゼーションには3つのポイントがあるという。

求人サービス「バイトル」で知られるディップは営業職が約1500人と、全従業員の65%を占めるいわゆる営業会社だ。執行役員商品開発本部長の進藤 圭氏が「ITリテラシーはそう高くはありません」と言う同社は、3年間にわたってデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めたことで生産性を大きく高めた。その秘訣(ひけつ)は「業務の起点をデジタル化すること」だという。

電子メールや電話など、業務の起点をデジタル化すればDXは進むという考えの下で同社は「Slack」の導入に踏み切り、業務のデジタル化を進めていった。Slackの導入後、3カ月で8割以上の従業員が毎日Slackを利用するようになり、電子メールの送信数は40万通も減ったという。DXを推進する中で、最初の難関となるデジタイゼーションをどうクリアしたのか。

ディップが実践した「Slack依存」による業務改善とは

進藤氏は「成功の秘訣はいきなりDXを目指さないことでした」と振り返る。トップダウンでいきなりDXが始まることが多いが、現場の従業員はこれまでの業務スタイルを大きく変えることは望んでいない。進藤氏は「いきなりDXを実行しようとするのは筋トレもせずにオリンピックに出ようとするようなものです。まずは筋トレにあたるデジタイゼーションから始めるべきです」と語る。

よく言われるDXの3ステップは、(1)アナログデータをデジタル化するデジタイゼーション、(2)ビジネスプロセスをデジタル化するデジタライゼーション、そして(3)DXの3つだ。これによってビジネスを変革し、新しい価値の創出が実現するというもの。

同社もこれに従って、第一歩を踏み出した。最初のステップである現場のデジタイゼーションにSlackを活用したというが、業務にどのように組み込んで成果につなげたのか。進藤氏は、実践した3つのポイントを挙げた。

(1)日常的に使うものから始める

(2)自社に合った仕組みを取り入れる

(3)全員が参加できる流れを作る

日常的に使う電子メールや電話をデジタルツールに置き換えていくのが(1)のポイントだ。進藤氏は「複雑な業務フローを一気に変革するのではなく、まずはワンポイントでいいので変革できる部分を見つけることからです」とコメントする。

(2)は、ディップの場合は電子メールや電話を置き換えるだけでなく、情報流通のハブとしてSlackを据えた。人と人とのコミュニケーション方法を変えるだけでなく、人と既存の業務システム、さらにシステム間をつなぐ仕組みが必要だった。

ディップの業務で利用するツールは、幾つかのコミュニケーションツールと情報共有ツール、営業のフロントシステム、開発ツール、労務/研修ポータル、顧客ポータルなどだ。それら全てを変えるのではなく、業務の起点のデジタル化に注力した。各種システム連携機能を備え、APIで容易に他システムと連携できるSlackなら業務連携のハブとして利用できると考えた。

(3)の全員が参加できる流れを作るために、ディップは毎日の習慣的な作業にSlackを組み込んだ。ITツールの導入で起こりがちな「導入したものの誰も使ってくれない問題」を防止するための策だ。従業員の日課である「勤怠打刻」と「日報」をSlackに置き換えた。勤怠打刻と電子メールによる日報送信という日常業務を強制的にSlackに置き換えたことで、Slackを使わなければ1日が始まらない状況をつくった。

もちろんそれだけではなく、Slackの利用ルールやガイドラインも作成した。さらに、DXアンバサダーという役割を各部門で任命し、その人を中心に浸透を進めたこともポイントだ。DXアンバサダーは現場の従業員であり、システムと現場をつなぐ役割を担うことで現場中心のSlack導入が可能になったという。

同社がSlackを評価したポイントとして、無料期間中にでテスト試用が可能なことに加えて仕事の流れを大きく変えずにデジタル化が可能なこと、社内外(パートナーなどのゲストを含め)のコミュニケーションが容易なこと、そしてシステム連携(インテグレーション)が可能なことを挙げた。

進藤氏は「特に大したことはやっていません。非常にカロリーの少ない『小さなDX』でした」と振り返る。こうしてデジタイゼーションは一段と進み、次のステップへの礎を築くことができた。

年間11万時間を削減した、Slackによる「なしくずしDX」

進藤氏によれば、多くの日本企業は失敗しないように段階を踏んで目的に向かおうとするが、そうではなく、小さな成功体験を積み重ねて、デジタル化を社内の隅々に広める「なしくずしDX」が重要だという。以下の2つがそのポイントだ。

成功体験を共有する

DXに協力して実績を上げた現場と人の体験を社内に広報することで、従業員の意欲を高める。ディップでは社内報に成功体験を掲載し、社外イベントなどを通じた社外広報にも力を入れている。

Slackを軸にした仕組み化

従業員の抵抗感を抑えるように、DXやAI(人工知能)、RPA(Robotic Process Automation)などの用語はあえて使わずに、「業務改善」という分かりやすい言葉で説明した。従業員に対してアンケートでやりたいことを募り、改善できる業務とできないものに分け、改善が見込めるものに力を注いだ。

営業部では顧客との間を「Slackコネクト」でつなぎ、関係者全員が1つのチャンネルの中でやりとりすることで「つながりっぱなし営業」が実現し、顧客満足につなぐことができた。

また、幾つかあった問い合わせフォームを1つに集約して、Slackで気軽に質問できるようにした。さらに、営業のナレッジ共有のために「営業知恵袋DB」を開設し、質問すれば誰かが応えてくれる仕組みをつくった。これで、約5〜10分で知りたいことが分かるようになったという。

「営業カウントアップチャンネル」を設けて、受注状況や進捗(しんちょく)の報告と、それに対するリアクションを可視化した。これによって毎月の売り上げの最高記録を達成した部門もあるという。

デジタル化の領域を広げる

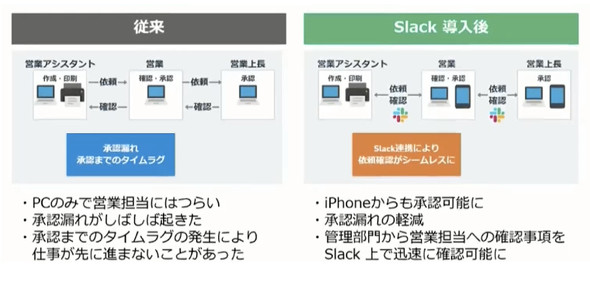

押印して申請書を提出し、承認するやり方を改め、Slackを通して申請、承認できる仕組みに変えた。また、これまでは内線電話で上司とやりとりしていた値引きに関する相談も、Slackを通すことでタイムラグが生じることなくリアルタイムで質問や回答ができるようになった。これによって内線電話によるやりとりがなくなったという。

こうしてSlackを軸にしたデジタイゼーションを実践することで、少しずつ業務改善を前に進めていった。ポイントは、業務フローを大きく変えず、ただSlackに情報を集約することだ。その結果、年間で11万時間削減もの業務時間を削減できたという。

最後に進藤氏は「このような体験をベースに、業務自動化のノウハウを顧客に提供するDX事業も始めている。(小さく始めたデジタル化が)気が付けば大きなDXになっていたというのが理想です」と今後を語った。

Slack主催のイベント「Slack Sales Innovation -生産性を最大化し「勝ち抜く」営業組織へ-」における、ディップの進藤氏の講演「事例から学ぶ!営業DXを成功に導く業務プラットフォームとしてのSlack活用」を基に編集部で再構成した。

関連記事

「ベテラン社員にチャットは無理」の偏見を変えた石井食品のコミュニケーション改革秘話

「ベテラン社員にチャットは無理」の偏見を変えた石井食品のコミュニケーション改革秘話

ミートボールで知られる石井食品の石井智康社長は2017年に入社し、主なコミュニケーション手段はガラケーとFAXという業務現場にショックを受けた。ITツールに不慣れなベテラン従業員もいる中で、あえてチャットツールで現場を変えようと決めた。 クレディセゾン役員と老舗企業社長が対談 独裁政権から“立憲制”に変えたSlack活用法とは

クレディセゾン役員と老舗企業社長が対談 独裁政権から“立憲制”に変えたSlack活用法とは

クレディセゾン専務と「おにぎりせんべい」で知られるお菓子メーカーのマスヤグループ本社社長が、組織変革とコミュニケーションをテーマに、それぞれの改革論を語り合った。 「Slack依存の企業」がサイバー攻撃への対策を強化すべき理由

「Slack依存の企業」がサイバー攻撃への対策を強化すべき理由

脆弱性や設定ミス以外にもサイバー攻撃者に狙われやすいポイントがある。何に備えなければならないのだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策

- 失敗事例から学ぶ、失敗しない「UPS」選び

- ZOZOが明かす、1年使って分かった「GitHub Copilot」のリアルな効果

- AMD初のCPUはIntelのパクリだった? それでも公認せざるを得なかった裏事情:862nd Lap

ディップ 進藤 圭氏

ディップ 進藤 圭氏