MIXIのみてね事業部が情報整理にNotionを選んだ理由

MIXIの画像、動画共有サービス「家族アルバム みてね」を開発、提供するみてね事業部は、これまでに使用していたドキュメント、プロジェクト管理ツールをNotionに集約し、情報構造を再設計した。部門やチームを超えた情報共有を実現し、Notion AIを利用して業務を飛躍的に効率化した。

ノートやドキュメント、Wiki、プロジェクト管理、データベースなど多彩な機能を備えた「Notion」。さまざまなナレッジを集約し、チームコラボレーションや業務の生産性を向上させるツールとして日本での事例が増えている。

子どもの写真、動画共有アプリ「家族アルバム みてね」(以下、みてね)を展開するMIXIもその1社だ。みてね事業部では、「DocBase」「Trello」「Pivotal Tracker」「Asana」といった複数のドキュメント、タスク管理ツールを使っていたが、これらに分散した情報をNotionに集約した。「Notion AI」を使い、自社のデータを基にした生成AIの活用も実現しているという。

使い慣れたツールを一気に移行することは容易ではない。その決断をした背景には高い顧客価値を生むための組織体制やマネジメントの考え方があった。みてねプロダクト開発部でデータエンジニアリングやアジャイル開発などを統括する平田将久氏(部長)がNotionとNotion AIの導入経緯や、効果、運用のポイントを語った。

MIXIのみてね事業がNotionを採用した理由

MIXIの「家族アルバム みてね」は、子どもの写真や動画を家族で共有し、コミュニケーションを楽しむ家族アルバムサービスだ。7言語に対応し、利用者数は2023年11月時点で175の国と地域で2000万人に上る。

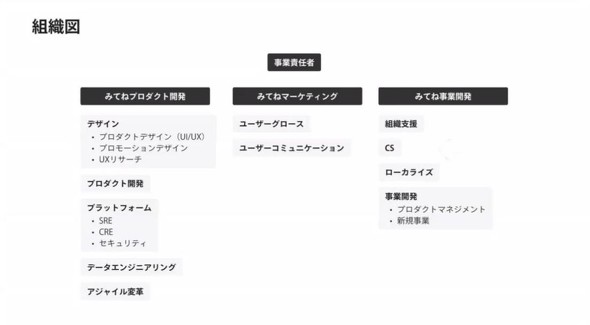

サービスを手掛ける「みてね事業部」は約100人から成り、デザインやプロダクト開発、マーケティング、CSなど職能別の縦の組織と、デジタルアルバム、マーチャンダイジング、新規事業など事業ドメイン別の横の組織で構成されている。

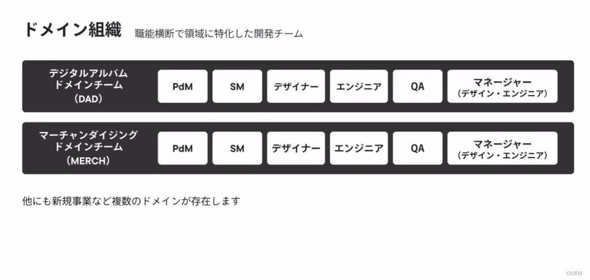

高い顧客価値を提供するために、力を発揮するのが職能を横断するドメインチームだ。各チームにはSM(スクラムマスター)を配置し、スクラム開発を意識している。

「この体制によってドメイン組織のプレイングマネージャーは、チームと一緒に走ることができます。ドメインをまたいだ業務を極力減らすことで、担当するチームをサポートしやすくしています」(平田氏)

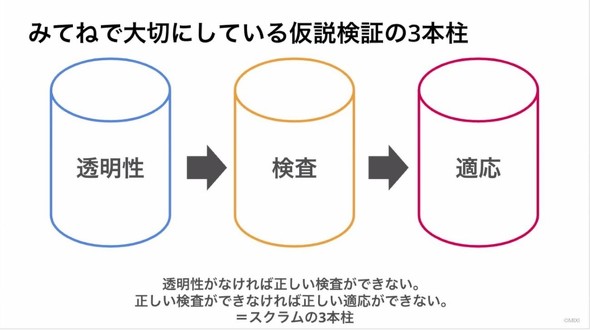

ユーザーの求めるものが不確実な世の中で、みてね事業部が大切にしているフレームワークに「仮説検証の3本柱」がある。3本柱とは「透明性」「検査」「適応」だ。これは「スクラムの3本柱」でもある。

特に、仮説検証と並行して開発をするためには透明性が重要だ。透明性がなければ正しい検査ができず、正しい検査ができなければ正しい適応はできない。透明性は、みてねのサービスを改善する取り組みのベースとなっていると平田氏は話す。

平田氏は、透明性とは分かりやすく言うと、「データが見えている状態」だと説明する。「どれくらいのユーザーがいて、各画面でボタンを押したユーザーがどれくらいいるか」といった情報を収集し、分析結果をステークホルダーに共有することが大切だ。自律的に業務を進めるためには、目標や進捗(しんちょく)などの情報に透明性を持たせることが必須になる。平田氏は、「組織では透明性を強化することがとても重要です」と語る。

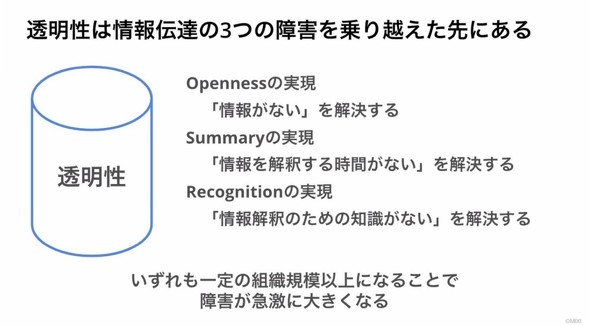

一方で、組織の規模が一定以上になると「情報がない」「情報を解釈する時間がない」「情報解釈のための知識がない」という3つが透明性を阻害する。この障害は組織の大きさに比例して加速するため早急な対処が求められる。この障害を乗り越えるために平田氏は3つのアクションを提案した。

1つ目は「Openness」の実現だ。情報が分散されているため見つけられず、「情報がない」という状態を解決する。

2つ目は「Summary」の実現だ。情報が公開されていたとしてもボリュームが多すぎると活用できないので、情報の要約が必要になる。「情報を解釈する時間がない」という状態を解決する。

3つ目は「Recognition」の実現だ。これは「情報解釈のための知識がない」という状態を解決することだ。組織規模が大きくなると、職種の違いや専門性の違いによって情報を理解しにくくなる。情報を分かりやすく認識できるようにする必要がある。

「透明性を確保することは『公平性』と『自律的な組織』にもつながります。人事評価に透明性があれば公平性が上がります。従業員は情報を把握することで自律的に働けます。アジャイル開発の文脈で語られる自律的な組織に関しても透明性は重要なワードです」(平田氏)

情報をNotionに集めてNotion AIでパワフルにつなぐ

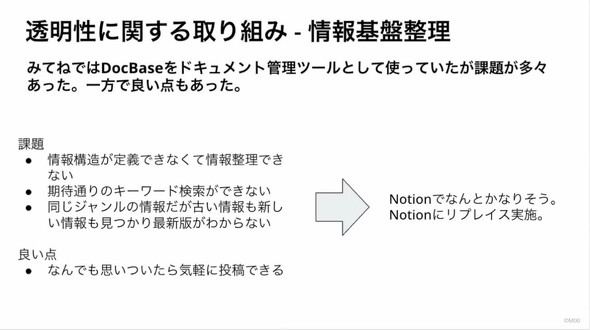

みてね事業部では従来、ドキュメント管理に「DocBase」を使っていた。しかし、情報構造が定義できていないために、「情報の整理ができない」「キーワード検索の結果に古い情報もヒットするため正解が分からない」といった課題が生じていた。

情報構造は、Notionへの移行時に定義した。さらに、ストック情報とフロー情報を保管する場所を決め、「Slack」のチャンネル名もそれに合わせることで、情報を適切な場所に記録するようにした。

一方で情報が流れるDocBaseだからこそ実現できていた、気軽にメモを投稿できる場所をNotionで再現することが課題感だったが、Notionのデータベース機能を用い「メモ帳」というデータベースを作成することで、Notionに気軽に投稿できる場所を作った。組織の人数が増えるにつれて情報量が多くなるので、メモ帳を一つずつ確認することは時間的に不可能になる。そこでNotion AIが活躍しているという。

Notion AIに検索を依頼すると、メモ帳のデータベースから情報を抽出して文章を生成する。AIプロパティ機能を設定すれば、メモ帳の本文を要約して一覧化することも可能だ。

現在は、メモ帳の当日更新分をNotion AIによる要約文と合わせて、Slackやメールで配信している。一覧表にはメモのタイトルや本文の要約、作成者などの情報が網羅されている。平田氏は、Notionに情報が集まることでNotion AIのアシスタント機能が賢くなったことを実感しているという。その証拠に、みてねに関する質問をすると、組織やプロダクトについて高い精度の解答が得られる。

みてね事業部では、NotionとNotion AIを活用して3つのことを検討している。1つ目はSlackに蓄積されているフロー情報をNotionにコピーしてAIで要約することだ。Notion AIの情報の引き出しを増やす狙いがある。

2つ目はNotion AIが「GitHub」のソースコードを読んで、Notionにドキュメントを自動生成するという使い方だ。システム開発に関するドキュメントの作成を自動化することで、生産性の向上を目指している。

3つ目は、「Notion API」でNotionと、みてねのサービスで機能している外部ツールを連携させることだ。Notion AIで外部ツールの情報をサマライズするといった活用方法を想定している。

平田氏は今後、Notion AIを最大限に活用するために、AIが認識することを前提とした情報のアウトプットを心掛けることで、AIからの回答の精度を上げたいと話す。平田氏は「Notion AIが進化すると、みてねの組織も強くなっていくと考えています」と、Notionでの情報の一元化に意欲を見せた。

「社内のツールをNotionに移行することは、そのツールを使い慣れている担当には抵抗があります。みてね事業部では『情報を全部Notionに集めるような変革をやるぞ』とトップダウンで進めました。メンバーには、Notionに情報を集めると、AIが情報を解釈して、さまざまなことを教えてくれるようになると説明しました。希望があふれる未来を語りながらトップダウンで変革できるとよいのではないでしょうか」(平田氏)

本記事は、Notion Labs Inc.が2024年4月10日に開催した「Notion企業活用ウェビナー MIXI様編」の内容を編集部で再構成した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- “VMwareショック”の影響は想像以上に根深い――IT担当408人調査で見えた実態

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 「AWS認定」「登録セキスぺ」に並ぶ新定番 受験者急増のIT資格と納得の理由