クラウド移行の7つの難所、役立つ情報共有ツールとは

幾つかあるクラウド移行の戦略と、それに対する計画の立て方、役立つ情報共有ツールを紹介する。

「クラウドコンピューティング」という言葉が広く使われるようになってから約20年がたち、現在は多くの企業がクラウドインフラを利用してビジネスを展開しています。日本でも、約8割の企業がクラウドサービスを利用しています。しかし、総務省が発表した「令和5年通信利用動向調査」によれば全社的にクラウドサービスを利用している企業は全体の約半数に止まっており、これから本格的にクラウドへの移行を予定している企業も少なくありません。

クラウドはコスト削減やパフォーマンスの向上、セキュリティの強化など、オンプレミス環境と比べてさまざまなメリットを提供する一方、実際の移行プロセスは多くの組織にとって大きな課題となっています。

本稿では、より効率的に移行を実現し、組織全体でクラウドのメリットを享受するために、移行がもたらす負担を軽減する方法を紹介します。

クラウド移行とは、企業のデジタル資産、アプリケーション、データの全部または一部を、オンプレミスのデータベースや別のクラウド環境から新しいクラウドコンピューティングプラットフォームに移行するプロセスを指します。

このプロセスは、企業のITポートフォリオ全体を完全に移行する場合もあれば、部分的な移行の場合もあります。移行の範囲はその目的や理由によって異なります。次に、幾つかあるクラウド移行の戦略と、それに対する計画の立て方を見ていきましょう。

クラウド移行の戦略:「6つのR」

クラウド移行には「6つのR」があります。これは、アプリケーションやワークロードをクラウドに移行する際の戦略を6つのパターンに分類し、その英語の頭文字をとったものです。自社にとって最適なアプローチを決定する参考にしていただければと思います。また、それぞれの方法は、組織が抱えるニーズや技術要件、目的に合わせた戦略となっています。

- リホスト(Rehost、リフト&シフト):アプリケーションへの変更を最小限に抑えながらクラウドへ移行します。この方法では、機能の変更なしにオンプレミスのコストを迅速に削減できます。

- プラットフォーム再編(Replatform、リフト・ティンカー&シフト): 移行の過程で細かな最適化を施し、アーキテクチャの再構築なしでパフォーマンスを向上させます。

- 再購入(Repurchase、ドロップ&ショップ): 保守が困難なレガシーシステムの移行ではなく、既存のアプリケーションをクラウドネイティブまたはSaaSに置き換えます。

- リファクタリング(Refactor、リアーキテクト):ミッションクリティカル(業務に致命的な影響を与える)なアプリケーションを再設計することで、クラウドの機能を最大化して、パフォーマンスと拡張性を最適化します。

- 使用停止(Retire):不要なアプリケーションや古いアプリケーションを移行するのではなく、その使用をやめることで簡素化とコスト削減を実現します。

- 保持(Retain、再検討):コンプライアンスや統合の要件により、特定のアプリケーションをオンプレミスで保持しながら、必要に応じて後で移行する選択肢を残しておきます。

クラウド移行をこれらのパターンに照らし合わせて考えることで、ITチームは各アプリケーションに最適な移行方法を決定できます。

クラウド移行の7つのステップ

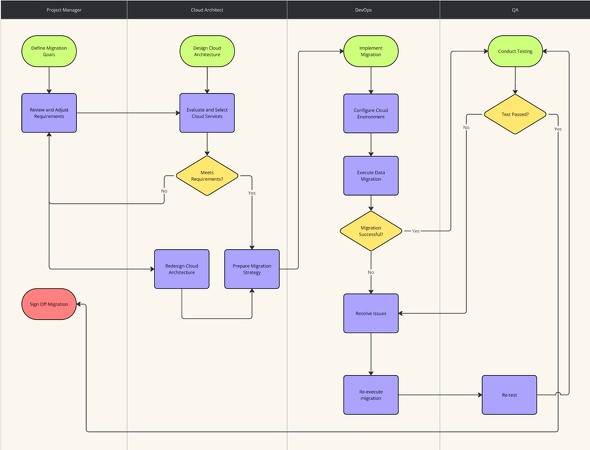

移行プロジェクトの範囲は上記の戦略パターンによって決まりますが、どのパターンを選択する場合でも必ず踏むべき7つのステップがあります。

ステップ1:移行の範囲と目的の定義

コスト削減やスケーラビリティの向上など、クラウド移行の背景にある目的を特定します。次に、既存のインフラやアプリケーション、データを評価し、移行するもの、オンプレミスに残すもの、または使用を停止するものを決めます。

ステップ2:移行計画の策定

「6つのR」に沿って最適な移行戦略を選びます。スケジュールと予算を設定し、チームに具体的なタスクを割り当てます。自社のニーズを満たすクラウドプロバイダーを調べたうえで、プロジェクトの鍵となるステークホルダーを引き入れます。また、稼働開始前にテストを行う際のパフォーマンスベンチマークと品質保証計画を設定します。

ステップ3:クラウドアーキテクチャの設計

コンピューティング、ストレージ、データベースの要件など、自社のニーズに基づきクラウドサービスを選択します。ネットワークアーキテクチャ(サブネット、VPN、ロードバランサー)を定義し、セキュリティや自動スケーリング、災害復旧を設定することで、スケーラビリティとレジリエンスを確保します。

ステップ4:データとアプリケーションの移行

適切なツールと手法を使うことで、データの完全性を確保しながら最小限のダウンタイムでデータとアプリケーションを移行します。

ステップ5:テストと検証

アプリケーションの機能、パフォーマンス、セキュリティ、アクセシビリティーをテストします。必要に応じてクラウド環境を調整し、リソースの使用状況やパフォーマンスを最適化します。

ステップ6:切り替えと本稼働

トラフィックを新しいクラウド環境に切り替え、業務を完全に移行すると移行は完了です。

ステップ7:移行後の監視、サポート、最適化

パフォーマンス、リソースの使用状況、コストを監視します。ベストプラクティスを取り入れ、スタッフにも効率的なクラウド利用のトレーニングを提供する一方で、構成を定期的に確認し、最適化しましょう。

効率的なクラウド移行のためのツール

クラウド移行を成功させるには、プロジェクト関係者とのコラボレーションや詳細な計画の策定、移行プロセスの重要な工程の効率化を支える適切なツールが不可欠です。

プロジェクトの開始と調整

クラウド移行をはじめる際には、プロジェクトの範囲と目的をチームとして定義する必要があります。Miroがその効果を特に発揮するのは、初期評価や目標設定の段階です。Miroでインタラクティブなワークショップを開くことでチームのメンバーやプロジェクト関係者が同じラインに立ち、コラボレーション環境でアイデアやフィードバックを共有できます。タイマーや投票などのツールを使って全ての活動をスケジュール通りに進め、一番重要な目標に集中します。非公開モードでは、他のチームメンバーの付箋や投票を非表示にできるため、他のメンバーからの影響を受けずに各自で考えや意見をまとめられます。

また、Miroの文書機能を使うことで移行開始の成果の要約を簡単に作成できます。何が行われたのかを示す文書が一つにまとめられていることで、以降のプロセスを進めやすくなります。また、Miroの文書は、複数人が同じ文書で作業していても、データ修正がすぐ更新されるのでデータ更新の行き違いの心配もなく、チームメンバー間のアイデアを簡単に反映できます。

移行計画の策定

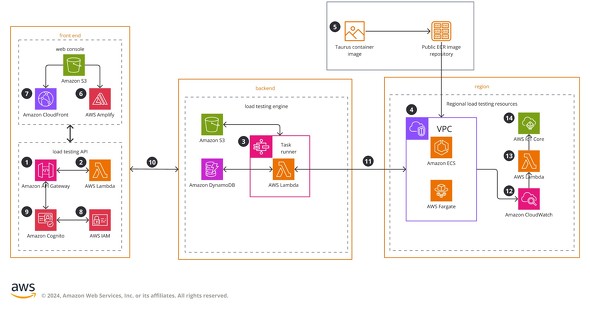

この段階では、理想的なアーキテクチャの在り方についてチーム内で足並みをそろえ、オンプレミスサービスをクラウドベースのサービスに対応させます。これには、既存のオンプレミス環境の全体像を視覚的かつ包括的に示し、新しいクラウド環境のイメージを持つことが不可欠です。Miroのクラウドアーキテクチャアイコンとクラウドアーキテクチャテンプレートを活用すれば、アーキテクチャの方向性を定義し、実装したいサービス計画が簡単にできます。一つのスペースで複数のバージョンを作成し、優先順位を定義し、計画に沿ってチームの足並みをそろえることが可能です。

Miroは、クラウド移行戦略とローンチ後のアーキテクチャの計画向けに専用テンプレートとツールも提供しています。例えば、オンプレミスからクラウドへの移行プロセスフローチャートのテンプレートでは、プロセスをフローチャート形式で管理しやすいステップに分解できるため、クラウド移行を簡素化できます。

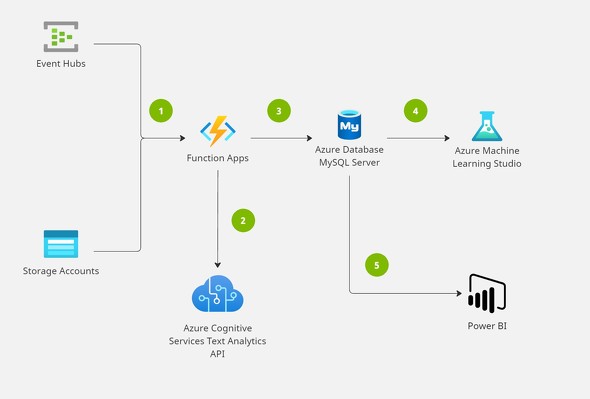

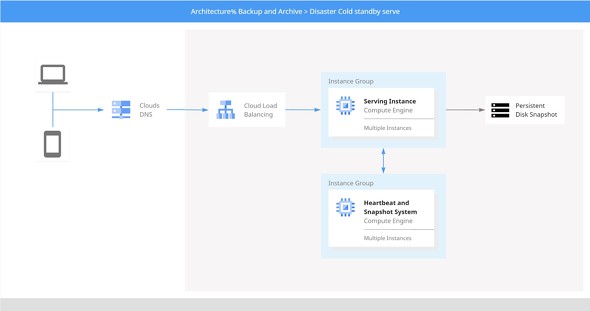

また、「AWS」(Amazon Web Services)、「Microsoft Azure」(以下、Azure)「Google Cloud」などのサービスへの移行を支援する、プラットフォーム専用テンプレートやツールもあります。

MiroはAWSと緊密に連携しており、AWSのアイコンやテンプレートなど、MiroでAWSのクラウドインフラを計画、設計する際に役立つさまざまなツールを提供しています。例えば、AWSのクラウドコスト計算ツールでは、新しいクラウドインスタンスの計画を立てる際にコストを予測できるため、プロジェクトの予算管理が簡単にできます。また、AWSクラウドビューツールでは、データをMiroにインポートして既存のAWSインフラ図の生成もできます。

他にもAzureアーキテクチャ図があり、Azureのアイコンや記号、Microsoft Azure上でのアプリケーションの設計やデプロイになじみのあるビジュアルフレームワークを提供しています。

Google Cloudのアーキテクチャ図も、Googleのアイコンや記号を使い同様の機能を提供しています。

進捗状況の追跡と実装

初期段階のアイデア出しやブレーンストーミングが終われば、次はMiroキャンバス内でプロジェクトのプランニングと管理に進みます。Miroキャンバスには、Jiraインテグレーション、タイムライン、表、予算策定、そしてプロジェクト完了までの計画を整理・管理するためのテンプレートなど、さまざまな機能が用意されています。

Miroのインタラクティブなタイムラインウィジェットを使えば、プロジェクトのタスクや期限を視覚的に確認できるため、チーム内で作業を理解し、コミュニケーションを取り、管理することが容易になります。進捗状況の追跡、依存関係にある事柄の特定、スケジュールの迅速な調整が簡単にできるため、最終的にプロジェクトの効率的な遂行と期限内の完遂につながります。

またMiroのスペースを活用すれば、移行に特化したボードを作成し、一か所でプロセス全体の作業を整理、検索、固定、共有できます。

その他のクラウド移行ツール

Miroのようなダイヤグラム作成に適したプラットフォームの他にも、クラウド移行プロセスのさまざまな段階で役立つ、幅広い目的別ツールがあります。

例えば、クラウド移行評価ツールは、既存のインフラを評価して、すぐに移行できるワークロードを特定します。その上でデータ転送ツールを利用すれば、ダウンタイムを最小限に抑えながら効率的かつ安全にデータを移動できます。

移行オーケストレーションツールは、プロセスを自動化、合理化し、リソースのプロビジョニングとデプロイを管理します。セキュリティツールは暗号化、脅威の検出およびコンプライアンス管理機能を提供し、移行前、移行中、移行後のクラウド環境を保護します。

最後に、アプリケーション性能監視(APM)ツールは、クラウドベースのアプリケーションを追跡、最適化することで、スムーズな動作を確保すると同時に、移行中および移行後でパフォーマンスの問題を特定します。これらのツールを総合的に利用することで、シームレスで安全かつ効率的なクラウド移行を実現できます。

移行を成功させる適切な戦略

クラウドインフラは組織に大きなメリットをもたらす一方で、移行作業は非常に難易度の高い作業になる場合が多々あります。移行プロセスの各段階で適切なツールを使用することで、企業はこのプロセスを簡素化、迅速化し、クラウドがもたらすメリットをより早く享受できるようになるので、是非、実践してみてください。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 「バックアップないけど復旧して」 情シスを“便利屋”として使い倒す現場の実態

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- 「もうWindowsセットアップの裏ワザが使えない」新対策にユーザーは大迷惑?:851st Lap