ナレッジ管理もワークフローもAI対応で再定義か 定番業務ツールの新潮流【展示会レポ】:これで分かる、IT製品の最新事情

IT製品の大規模展示会「Japan DX Week」で特に注目を集めたのは、ナレッジ管理やワークフローを一変させるAIエージェントや、低コストで導入可能な中小企業向けツール群だ。業務効率化の最前線をレポートする。

2025年4月23〜25日の3日間にかけて開催された「Japan DX Week」は会期中の来場者数は合計5万7802人に達し、大盛況となった。

本レポートでは「業務効率化/自動化」「セキュリティ」「データ分析/AI」の3回に分けて、展示会で紹介された最新IT製品や注目のテックトレンドを紹介する。第1回となる本稿では、ナレッジ管理やワークフロー、ノーコード/ローコードツールといった定番業務ツールの進化と最新アップデートを中心にレポートする。

月5万で最大100ユーザー、中小向けの低コストなAIエージェントも

最も印象的だったのは、AIを搭載した製品やサービスの多彩なラインアップだ。中でも、各種大規模言語モデル(LLM)との連携機能を備え、社内文書など独自コンテンツの検索・抽出結果を活用して回答を生成できるRAG(Retrieval Augmented Generation:検索拡張生成)機能を備える製品やサービスが多数紹介された。

その代表的な例が「Notion」だ。Notionは当初、メモ取りツールとして普及し始めたが、2023年に「Notion AI」サービスが追加されたことで、AI機能を備えたコラボレーションツール、さらには情報整理・検索ツールとして新たなユーザー層を獲得した。

本展示会には間に合わなかったが、Notion AIは2025年5月13日に「Notion AI for Work」へとブランドが刷新され、料金体系も改定された。新プランには、エンタープライズ検索とAIによるミーティングノート(議事録の自動作成)、自律的な推論とリサーチを実現する「リサーチモード」などが追加され、ビジネスプラン(月額3800円)およびエンタープライズプラン(料金は要問合せ)でフル機能が利用可能となった。

「フリー」(無償)と「プラス」プラン(月額2000円)は引き続き提供されるが、AI機能の利用には制限が設けられる。料金面では、生成AIを搭載した「Google Workspace」(Business Standard/Plus)よりやや高価で、「Microsoft 365 Copilot」よりは割安という価格設定だ。オフィススイートを利用している企業にとっては、既存のライセンス費用に加え、別途AI機能のための投資が必要になる点も考慮しなければならない。

展示ブースではNotion AIの活用デモが多数披露されていたが、本製品の本質は業務プラットフォームとして社内のコラボレーションを高度化する点にある。ページ作成後、下層ページを無制限に追加できる構造や、ページ間リンクの自由度の高さは、従来のファイル・フォルダ管理とは異なる柔軟な情報管理を可能にする。また、AIを活用した検索機能によって、必要な情報に迅速にアクセスできる点もNotionならではの特徴だ。生成AIの統合によって、企業内情報を横断的に活用できる環境が整いつつあることが、デモを通じて示されていた。

特に中堅・中小企業に歓迎されそうなのが、比較的低コストで利用可能なRAG対応のAIエージェントだ。

例えばユーザーローカルの「ユーザーローカル ChatAI」は、初期費用5万円、月額5万円で最大100ユーザーまでAI機能をフルに活用できる。RAGにより自社データとセキュアに連携させ、「Azure OpenAI Service」「Claude」「Gemini」など複数の言語モデルを状況に応じて使い分けることが可能だ。同社のブースでは、生成AIによる議事録作成や、社内のAI利用状況を可視化するダッシュボードなどが展示されていた。特に、オフィススイートを利用している企業にとって全従業員で生成AIを活用するには、こうした手頃なツールは有力な選択肢となるだろう。実際、展示会では同様の生成AIに特化したツールも見られた。

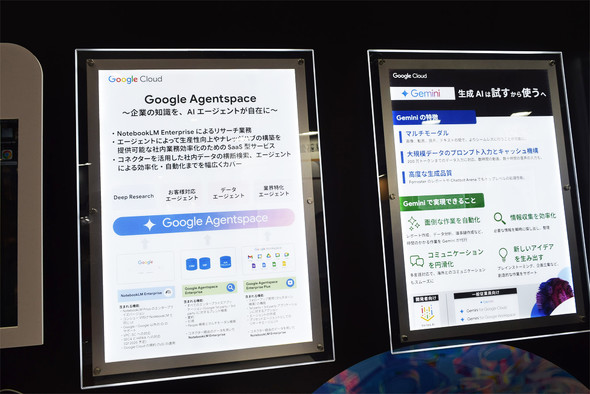

生成AI機能がさまざまなビジネスツールに実装される中、どのツールを導入すべきか迷う担当者もいることだろう。そのような背景から、AI導入・運用に関するコンサルティングサービスや、生成AIを組み込んだアプリケーション開発を手掛ける事業者も増加している。サイバーエージェントグループのAI Shift、AIベストパートナーズ、パーソルグループなどが、生成AI活用を目的とした支援サービスやソリューションを紹介していた。Googleも「AIは『試す段階』から『使う段階』へと移行した」と強調しており、生成AIの実用フェーズへの移行が一段と加速していることがうかがえた。

AIチャットbot、FAQシステムも生成AI対応で様変わり

RAG対応の生成AIエージェントの登場によって、大きな影響を受けたのは、シナリオ型チャットbotやQ&A、FAQシステムだ。生成AIとのチャットを通じて、社内情報を自然言語で検索・活用できるようになると、社内向けにチャットbotやFAQシステムをあえて構築する必要性は薄れつつある。

ただし、対外的に公開するチャットbotやFAQシステムは事情が異なる。こちらは、システム構築や社内情報の整理、Q&A/FAQ化、さらに運用の過程でQ&Aプロセスを学習させ、回答精度を継続的に向上させる目的で、依然として有用だ。実際、展示会ではそうした用途に適したチャットbotやFAQツールが目立った。

例えば「Chat Plus」は月額1500円から利用できる有人チャット窓口プランをはじめ、フリーワード形式のチャットbotを月額5万円(年契約時)で利用できるプランや、AIが社内データも含めて自律的に回答を生成するAIチャットbotプランなど選択肢が幅広く、用途に応じたチャットbotおよびFAQシステムの構築と運用が可能だ。

チャットbotやFAQシステムは構築段階だけでなく、その後の運用・メンテナンスも重要だ。運用面におけるコストの抑制が、生成AI技術の導入によって現実味を帯びてきた。

ワークフローツールは「分かりやすく」「使いやすく」

ワークフロー機能は、グループウェアや文書管理、契約管理ツールなどに組み込まれるケースが増えている。一方、単体導入を検討する際には、既存の社内システムやクラウドサービスと連携し、部門をまたぐ業務を効率的に処理できることが求められる。

例えば、NTTデータの「Intra-mart」は、ワークフローを中心にBPM(ビジネスプロセスマネジメント)を実現するためのプラットフォームとして長年にわたり多くの企業で利用され、複雑なワークフローの構築・運用や業務自動化をサポートしている。その一方で、構築や運用が複雑になりがちであり、敬遠されることもある。そこで、近ごろ注目を集めているのがクラウド型の製品だ。

展示会では、エイトレッドは「X-point」や「AgileWorks」に加え、クラウド型の「X-point Cloud」を展示していた。これらの製品は、各種グループウェアやビジネスチャットツール、ローコード開発ツール、交通経路検索サービスと連携し、紙の帳票を模した入力フォームで利用できる。さらに、月額500円から利用可能なプランもあり、手頃に利用できる。

後発の「kickflow」は、同名のクラウド型ワークフロー製品を中堅・大企業向けに提供しており、各種ビジネスチャットとの連携機能を備えているだけでなく、申請者向けのAI入力補助やフォーム作成AI補助、AIによる正規表現フォーマット提案など、AI機能も盛り込まれている。最も大きな特徴は、画面と操作が極めてシンプルで明快な点にある。利用者の使い勝手だけでなく、管理者やフォーム作成者が直感的に操作できるよう配慮されている。

「分かりやすさ」とは必ずしも画面や操作がシンプルであることだけを意味するわけではない。特定のユーザーにとっては、従来の紙によるワークフロー運用との連続性や継続性がある法が理解しやすく、分かりやすいと感じられることもある。例えば、「Microsoft Excel」のフォームを読み込ませることで、そのまま申請フォームを作成できる仕組みを提供するツールも人気を集めている。ペーパーレス化を実現でき、従来の運用を大きく変えることなく効率化を進められる。コラボスタイルの「Collaboflow」などは、このような紙ベースのワークフローの電子化に特化し、従来の方法と連続性を持たせた「分かりやすさ」を追求した製品だ。

複雑さを排除し、管理者や申請者にとって使いやすく、最適な運用が可能なツールを目指す姿勢は、近ごろの製品に共通する特徴と言える。

ノーコード/ローコード開発の支援サービスも台頭

もう一つの注目すべき分野は、ノーコード/ローコード開発だ。比較的低コストで導入できる開発ツールとしてサイボウズの「kintone」は多くの企業で利用されており、連携するオフィスツールや開発サービスが目を引いた。会場では同社が開発中のAI機能を体験できる「kintone AIラボ」が紹介された。

これは、アプリ作成や検索にAI機能を組み合わせようという試みであり、生成AIにアプリの内容を指示すれば自動的にアプリが作成されるというコンセプトは効率化を高める可能性があり、期待できるところだ。ただし、現時点ではまだそのような機能は実現していない。加えて、コードをほぼ書かずに済むとはいえ、非IT人材にとってアプリ作成は依然として難易度が高く、専門的なスキルや経験がなければ運用過程で生じる問題を事前に予測することが困難だ。

このような状況に対応するため、kintoneでのアプリ作成を支援するサービスが数多く登場している。アールスリーインスティチュートの「gusuku CUSTOMINE」は、Webブラウザで実現したい機能を入力すると、自動的にカスタマイズしてプログラムを生成するサービスだ。あらかじめ用意された136個以上のカスタマイズ要素を活用することで、自社専用のカスタマイズアプリが簡単に作成できる。このサービスにはフリープランや検証プランもあり、利用してみる価値が十分にあるだろう。

また、同社の「キミノマホロ」では、kintoneを活用した業務改善を支援している。面白いのは、サービスメニューとして各項目に標準(最低)料金が提示されている点だ。通常、料金が要相談となるサービスが多い中で、明確な料金目安が示されていることで、社内での稟議(りんぎ)を通しやすくなる可能性がある。

本稿では特にオフィス業務関連ツールにフォーカスし、編集部が注目した内容をまとめた。セキュリティやデータ活用に関しては、別の記事で紹介する追って紹介する。

関連記事

75%の企業は失敗する? 情シスがAIエージェント導入に向けて考えるべき「2つのこと」

75%の企業は失敗する? 情シスがAIエージェント導入に向けて考えるべき「2つのこと」

ある調査によると、企業の3分の2がAIエージェントの活用を模索しており、AIエージェントを利用するためのシステム構築に75%の企業は失敗するという。AIエージェントの導入に備えて情報システム部門はどのような備えをすべきなのか。 DX推進組織がこぞってNotionを採用する理由

DX推進組織がこぞってNotionを採用する理由

NotionはDX推進部署のユーザーからの引き合いが多い。「DX」という小難しい印象を与えるが、Notionを導入することで社内のコミュニケーション文化が大きく変わり、おのずと変革の土壌が培われるのだという。Notionの特徴と「Microsoft 365などの既存ツールとの使い分けの方法を解説する。 サイボウズ、アプリ生成AIを試用できる「kintone AIラボ」始動

サイボウズ、アプリ生成AIを試用できる「kintone AIラボ」始動

サイボウズは、業務改善プラットフォーム「kintone」向けに、開発中の生成AI機能をβ版として提供する「kintone AIラボ」の提供を開始した。アプリ作成やデータ検索を支援する機能を無償で提供する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- Arure AD管理者必見 悩みの種になりがちな「ゲストユーザー」を管理する4つの方法

- ウェビナー運営の面倒を解消、「Microsoft Teams」最新アップデートで進行が快適に

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 大企業がこぞって使うM365 CopilotとChatGPT、業務への貢献度は? 生成AI利用状況を徹底調査

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 企業におけるデータ利活用の実態(2017年)/後編

- エキスパートが語る新時代のコンピューティング「エクサスケール時代の幕開け」

Japan DX Week、入り口の様子(筆者撮影)

Japan DX Week、入り口の様子(筆者撮影)