通信網はグローバルからスペースへ、「宇宙光通信」とは?:5分で分かる最新キーワード解説(2/3 ページ)

電波では拡散や干渉がネックに

これまで衛星間や衛星ー地上間の通信には、電波(日本の電波法ではおよそ3THz以下の周波数帯)が用いられたが、宇宙との通信ではKaバンドと呼ばれる衛星放送よりも高い周波数帯を利用する。1チャンネル当たりの伝送速度は3.2Gbpsが現在のところ世界最速だ。

光ファイバー網では既に40Gbpsの高速大容量通信が基幹回線で一般化しており、100Gbpsも目前なのに比べ、貧弱なスピードであることは否めない。しかも今後の技術進歩によっても劇的な高速化は見込めないようだ。

光と電波は定性的には同じものだが、周波数によって特性が違い、開口径が等しい送信アンテナを用いた場合、周波数が低ければ低いほど拡散する。比較的低い周波数の電波は、不特定多数を相手にした放送などには有利だが、特定の受信先だけとの間の通信には向かない。送信電力の多くが無駄になり、受信可能エリアが広くなって通信の秘匿性が破られる可能性もあるからだ。通信相手が遠ければ遠いほど大きな送信出力が必要になる一方、電波干渉による通信品質の悪化も起こりがちになる。衛星間や衛星ー地上間という遠距離ではこれが大問題だ。

電波の限界を超えるにはレーザ光が必要

そこで、拡散が少なく直進性が高いレーザー光の出番になる。特に近年は半導体レーザー技術が発展し、0.8〜1.5ナノメートル帯(およそ200THz前後)の周波数で安定した品質のレーザー光が得られる。光ファイバーでも遠距離伝送に使われるシングルモードファイバーでは主に1.55ナノメートルの波長が用いられる。この技術を宇宙通信にも利用しようというわけだ。

まず問題なのが、通信の相手先に確実にレーザー光を届けることだ。低軌道衛星は高度約600キロを秒速約7キロ(時速約2万5200キロ)で飛行する。移動する衛星の受信装置に的確に光を照射するには、移動位置を常に予測しながら、微調整を施す必要がある。

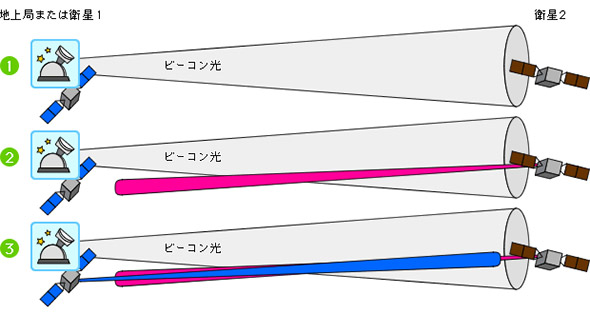

衛星の軌道は事前に計算できるが、それだけでは十分でない。一般的には図4に見るように、通信用の光とは別に位置計測用の広がりの大きなビーコン光を照射し、それを捉えた衛星からの通信光を受けて位置を正確に合わせる仕組みがとられる。

実際の通信用レーザービームの広がり角は、きらりの例を参考にすると、きらり搭載の装置で5マイクロラジアン(約0.000057度)と極めて小さい。これは1000キロ先で直径5メートルに拡散する程度で、例えば富士山で構えた野球のミットに東京からボールを命中させるような精度である。

これには駆動装置を1マイクロラジアン単位で制御する必要がある。これでも十分驚くような精度だが、今後よりエネルギーを集中して相手先に届けるためには、さらに細かい制御が必要になりそうだ。

宇宙と地上との空間光通信の課題は?

衛星間通信ではレーザー光の伝搬を邪魔するものがほぼ何もないので課題が少ないが、衛星と地上間では間に大気が介在することが大きな問題だ。大気の屈折率は温度と空気の密度に依存するので、晴天であっても、ひずみのあるガラスを通したように光の波面がひずむ。

また、曇り空では光の遮断が起きない程度に薄い雲であったとしても、相手に届く光の強度がとても小さくなるため、通信品質がさらに悪くなる。だからといって送信する光の強度をむやみに上げても干渉により必ずしも品質が改善するものでもない。もちろん衛星で供給できる電力にも限度がある。

天体観測の場合なら、望遠鏡で鏡を使った光学的な補正を行えるが、移動体を相手にする場合には、加えて衛星を見込む角度誤差(角度の精度)を吸収する補正を行わなければならない。それには高速な「駆動鏡」が用いられるもののそれでも十分ではなく、データに誤り訂正符号を加えた通信方式がとられる。しかし、符号の挿入は伝送容量を圧迫するため、適切な符号化の方式が研究されているところだ。

また、雲による光の遮蔽(しゃへい)も大問題だ。しかし、地球全土が雲に覆われるようなことはなく、必ずどこかに晴天の場所がある。地球上に幾つかの地上局があれば、地球全体をカバーしてどこかの局で衛星との通信が可能だ。後述する「サイトダイバーシティ」構想が実現すれば、この問題は解消するだろう。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- “VMwareショック”の影響は想像以上に根深い――IT担当408人調査で見えた実態

- ユーザーも管理者も確認したい「Microsoft 365」新機能、全17項目をダイジェスト解説

- 「データ分析をAIに丸投げ」はまだ早い? 現場が答えた賢いAIサービスの使い分け

- 消えたRPA、覇権のAWS 5年分の調査で分かった、現場が選ぶ“地味だが強い”IT資格

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

図4 地上局や衛星から衛星との通信の準備作業のイメージ(出典:情報通信研究機構)

図4 地上局や衛星から衛星との通信の準備作業のイメージ(出典:情報通信研究機構)