AIやRPA時代に求められる「共感スペシャリスト」とは?

UiPathの代表取締役社長CEOを務める長谷川康一氏は、RPAやAIを活用することの本当の価値は、人間が「共感」する心を持てるようになることだという。

AI(人工知能)やRPA(Robotic Process Automation)を業務の効率化に活用しているユーザー企業では、導入プロジェクトの当初に、従業員から「業務が奪われるのではないか」という声が上がり、自動化への理解がなかなか進まなかったという話を聞くことが多い。世間では以前から、「AIに仕事を奪われる○つの職業」といったコンテンツが出回り、人々の不安をあおっている。

このテーマについてはさまざまな議論が交わされているが、RPAベンダーUiPathの代表取締役社長CEOを務める長谷川康一氏は、「A Robot for Every Person」というコンセプトを掲げ、「洗濯機が女性の自由な時間を増やし社会進出を促したように、AIやRPAなどの技術を組み合わせたデジタルロボットは人間から仕事を奪うものではない」と話す。

確かに、ロボットによって業務を自動化し、新たな時間を創出することで人間がより高度なスキルを身に付け、付加価値の高い仕事に力を注げるようになる」という話はよくいわれることだ。しかし同氏は「新たなスキルを身に付けることよりも、むしろ共感力を取り戻せる」ことに価値を置いている。

デジタルロボットによって人間が共感する心を持てるようになるとはどういうことか。同氏が登壇した「TEDxOtemachiED 2019」(東京、3×3 Lab Future)の内容から探る。

人間が「共感力」を取り戻す――デジタルロボットの本当の価値は

長谷川氏は講演の冒頭で、「なぜ人間にデジタルロボットが必要なのか」について、日本の労働人口が減少していること、さらに2030年には120万人の事務職員が余剰となり、170万人の専門職が不足することで「才能のミスマッチ」起こることを指摘した。

さらに深刻な問題は、人間が多くのシステムの画面を行き来しながら業務を進めなければならず、単純な定型作業を繰り返すことに忙殺されている状況だという。長谷川氏は、今のビジネスパーソンが「機械のように働かなければならない」ことで人間らしさを失っていると警告し、RPAやAIを組み合わせたデジタルロボットを活用することで、人間が「人間らしさ」を取り戻せると話した。同氏の言う「人間らしさ」の本質とは、難しいスキルや能力を身に付けることではなく、他者を思いやり共感する力を持つことだ。

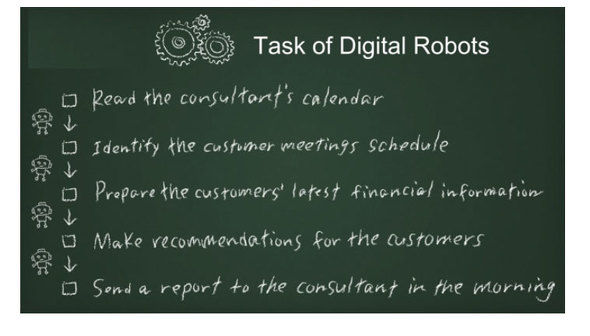

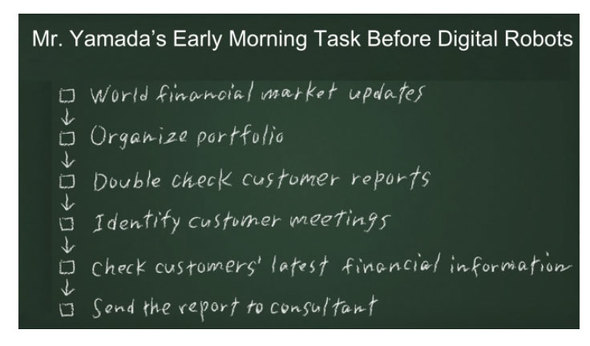

「仕事を自動化して余裕ができれば、人間は共感する心を持てるようになります。金融機関で財務コンサルタントとして働く山田さんの例を挙げましょう。彼は毎朝5時に起きて会社に向かい、金融市場の最新情報をチェックし、ポートフォリオをまとめ――といった作業に追われています。しかし、デジタルロボットを導入すれば、財務コンサルタントの代わりにカレンダーから顧客との会議のスケジュールを確認し、夜間にロボットがこれらの作業を代行します。顧客の最新の財務情報を整理して、レポートを作成し、メールで送信するようになるのです。もちろん、財務コンサルタントの仕事が奪われるようなことはなく、山田さんは顧客との関係構築により多くの力を注げるようになるでしょう」(長谷川氏)

また長谷川氏は、ロボットによって3万8000時間の紙業務の削減に成功したある保険会社の例を出し、2018年の豪雨災害の際に、デジタルロボットによって作業を効率化させたことで、たった2日の間に被災者に対して保険金を支払う手続きを完了できたと話す。

「その災害で1万8000世帯が被害に遭いました。保険会社に勤める従業員は、なるべく早急に現地入りして状況を確かめ、保険金の支払い手続きを行い、苦しむ人々のケアに回らなければなりません。ロボットがシステムにデータを入力している間、従業員は被災した人々のサポートに専念できました」(長谷川氏)

デジタルロボットのこうした価値は、一般企業だけでなく教育現場の在り方をも変えるとして、デジタルロボットが人間のコアとなる部分を高める鍵だと強調した。逆にいえば、RPAやAIが普及し、人間が定型業務から解放される時代においては、より「共感のスペシャリスト」としての能力が求められるようになるといえる。

現場に神宿る 現場の小さな改善からイノベーションを

講演で繰り返された「共感力」というキーワードの背景には、「RPAやAIなどのテクノロジーはあくまでツールであり、それらを活用した変革(DX)は人間性の上に成り立ち、人間のためにあるべき」という同氏の哲学がある。

そして、その変革は「天才プログラマー」が生み出すとは限らず、ときに現場で働く人々からもたらされるという。

「『現場に神宿る』という言葉があるように、現場の人々から創造的なアイデアが生まれることは往々にしてあります。小さくてシンプルな改善でもいいのです。デジタル技術が小さな改善を徐々に増幅させ、それがイノベーションをもたらします。私は、もし人々が共感力を持って、デジタルロボットを作成すれば、先ほどお話した2030年の才能のミスマッチといった問題は解消され、日本の未来を変えられると信じています」(長谷川氏)

魂のこもったロボット

同氏の話は、RPAの活用を推進する大手製造会社のシステム部の担当者の「魂のこもったロボット」という言葉にもつながった。その担当者は、「RPAの取り組みはあくまで現場が主役であり、現場の人の仕事を楽にして、一人一人がやりがいを持って働けるようにしたい」と語り、これを「魂のこもったロボット」と表現していた。

現場にデジタルロボットの開発や運用をどこまで任せるかのバランスは企業によっても異なるが、今まで筆者が取材で話を伺った多くのユーザー企業では、「現場の人が主役」というキーワードが上がった。情報システム部門やRPAの専任組織がプロジェクトを主導していたとしても、現場の声に耳を傾け、現場とタッグを組んでRPAを推進しているケースは少なくない。長谷川氏の「人間性の上に成り立つ」デジタルロボットというのは、業務の自動化に成功している企業で共通する要素なのかもしれない。

ちなみに、AIやRPAを提供する企業のCEOは「未来のデジタルロボットの姿とはどのようなものか」ということを聞かれることが多いというが、長谷川氏はこの問いについて「デジタルロボットの未来の姿は、奴隷や敵ではなく、友達のような存在になるでしょう。例えるなら『ドラえもん』です」と話す。AIやRPAは、今後「ドラえもん」のようなフレンドリーなイメージ像を持ち、名前を変えていくかもしれない。

関連記事

中堅中小企業にRPAが普及する日はくるのか

中堅中小企業にRPAが普及する日はくるのか

「RPAを開発できる人材がいない」「RPA化できるだけの大量の定型作業がない」「コストをかけられない」といった理由で、中堅中小企業にとってRPA導入のハードルはまだまだ高い。この課題に対する解決策を各ベンダーが打ち出し始めた。ざっくりと、どのようなものがあるのかを見ていきたい。 RPAで削減時間をKPIにしない 2000人の社員をザワめかせたニチレイロジの逆転劇

RPAで削減時間をKPIにしない 2000人の社員をザワめかせたニチレイロジの逆転劇

RPA導入当初、従業員に懐疑的な目を向けられたニチレイロジグループ。そこから、どのようにして現場主導のRPAを進めたのか。現場主導のリスクを排除する取り組みとは。 RPA、約12万時間削減の裏でロボット停止の嵐――リクルートはどう解決したのか

RPA、約12万時間削減の裏でロボット停止の嵐――リクルートはどう解決したのか

RPAによって年間で約12万時間を削減したリクルートライフスタイル。しかし、導入当初は「毎日のようにロボットが止まる」という現象に悩まされた。これを解決し、RPAプロジェクトを成功に導くためにしたこととは? AI人材はどこにいる?

AI人材はどこにいる?

日本ではAI人材が枯渇しているとはよくいわれていることだが、そもそもAI人材とはどのような人々を指すのか。またAI活用を進めている企業は、どこから人材を得ているのか。 RPA時代に求められる人材とは?

RPA時代に求められる人材とは?

単純作業などの業務自動化につながるRPAが話題となる中、新たな時代に求められる人材やスキルとは?

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- 見て分かる、Excel「パワーピボット」「DAX関数」初級講座 分析をラクにする方法

- いまさら聞けない「Claude Code」 できることと使用感を実践レビュー

- データ1億件が暗号化、損害17億円 「関通」を襲ったランサムウェア攻撃の教訓

- M365 Copilot導入で起こり得る誤算 なぜ手厚いサポートが社員の「AI離れ」を招くのか

- パッチを当てても無駄だった? セキュリティ大手の痛恨のミス

- その情報、筒抜けかも? 何もしなくても漏れるAI×チャット連携の落とし穴:868th Lap

- モダンExcel活用術 パワーピボットやDAX関数を使った業務自動化の最短ルート

- トレノケートがAWS認定トレーニングを国内初提供 実務に直結する集中講座

- Excelが強すぎる BI導入済みなのに表計算ツールを使う企業がかなり多いワケ

- 石井食品、脱AS/400への「4つの戦略」 30年の安定稼働を捨てたレガシー刷新の記録

UiPath 長谷川康一氏

UiPath 長谷川康一氏