デジタル手続法とは? 労務管理への影響とe-Gov対応ツールの機能や価格をチェックしよう

企業労務管理担当者にとって「デジタル手続き法」は厄介な制度だ。申告手続きをデジタル化しなければならないが、既存の手続きと組み合わせて使えるものはあるだろうか。無償版の有無を含め、対応ツール情報を整理しておこう。

現在、行政手続コストを削減するため、政府全体で電子申請の利用促進を図っている。その取組の一環として施行されたのが「デジタル手続法」だ。この法改正は企業の人事労務担当者の業務に大きく関わってくる。「デジタル手続法」とは一体どういった内容なのだろうか。

デジタル手続法とは?

紙やハンコ、対面をベースにした、日本の行政手続きの煩雑さとデジタル化の遅れは、以前から問題視されていたことは言うまでもない。

そうした中で、政府は行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)の削減や所要日数の改善を計るべく、2019年5月、デジタル手続法を可決した。

政府はそのキーワードとして「デジタルファースト」「ワンスオンリー」「コネクテッド・ワンストップ」を上げている。

- デジタルファースト:個々の手続きやサービスが一貫してデジタルで完結する

- ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする

- コネクテッド、ワンストップ:民間サービスも含め、複数の手続きやサービスをワンストップで実現する

これらは、行政手続き全般に関わってくることはもちろんだが、特に企業の人事労務担当者には注意が必要だ。

資本金が1億円を超える法人(特定の法人)は社会保険、労働保険に関する「一部の手続き」で電子申請が義務化されたからだ。2020年4月以降に開始する特定の法人の事業年度から適用されることになる。

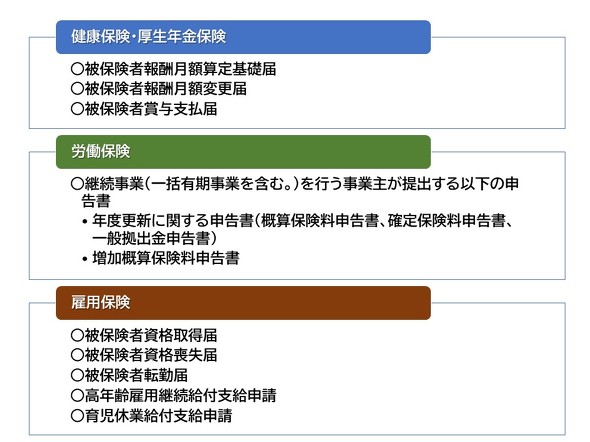

その「一部の手続き」とは図表の通りだ。

特定の法人に代わって社会保険労務士がその手続きを進める場合にも、電子申請は義務とされている。

デジタル手続法の対象法人は従業員数によらず「資本金が1億円以上」であることに気を付けたい。少ない従業員数でも対象になり得る。

それでは、電子申請による届け出に対応するため、システム改修が必要となり、事業開始年度から電子申請に切り替えることが困難な場合はどうするのか。厚生労働省の資料によると、特に罰則はないようだ。

その場合、以下の問合せ先に相談するように記載されている。

- 健康保険、厚生年金保険に関わる手続については、日本年金機構電子申請・電子媒体申請照会窓口

- 雇用保険被保険者に関わる手続については、電子申請事務センター又はハローワーク

- 労働保険の徴収に関わる手続については、各都道府県労働局(労働保険徴収課(室))及び労働基準監督署

電子申請にはどんな方法がある?

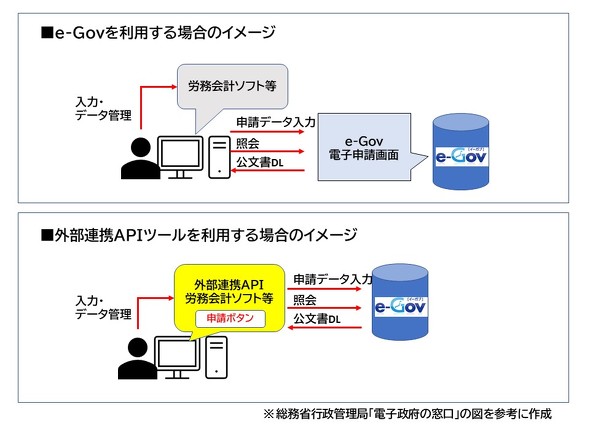

認められている申請方法には、e-Gov(イーガブ「電子政府の総合窓口」)電子申請システムを利用する方法と、外部連携API対応システムを利用する方法の2通りがある。

e-Govを利用する場合

政府が準備した窓口に自社から直接電子申請する。人的コスト以外は特にコストはかからないので、担当者に電子申請についての一定の知識がある場合は利用すると良いだろう。その場合、次のようなステップを踏むことになる。

- PCの準備やブラウザなど利用環境の確認と準備

- 認証局で電子証明書を発行してもらい、電子証明書を取得

- e-Gov電子申請アプリケーションをインストール

ただし、使い勝手はイマイチという声もある。現在のところ使えるOSは「Windows 10」「Windows 8.1」「Windows 7」のみで、macOSには対応していない。Webブラウザは「Internet Explorer 11」「Edge 41」以降、「Firefox 59」以降、「Chrome 66」以降に対応する。

外部連携APIツールを利用する場合

e-GovとAPI連携した人事労務ツール、電子申請に対応したクラウドサービスなどを使用して電子申請する方法も認められている。現在利用中のデータを生かせること、操作性が良いことなどから、API外部連携の人事労務ツールを利用するケースが増加するとみられる。その利点を列挙しよう。

- 労務会計ソフトウェアなどに入力したデータからそのまま電子申請を実行する

- 審査状況の確認や公文書の取得も労務会計ソフトウェアなどの中で実行する

- 到達番号と従業員データのひも付けが容易になり、進捗を管理しすくなる

- 労務会計ソフトウェアなどの操作とWebブラウザ上の操作を往復せずに済む

- RPAなどのプログラム操作で反復動作の組み込みが可能なため、大量の反復的な申請が発生した場合に大幅な手間の軽減が見込める

- 外部のソフトウェア側で申請画面を独自に作成できるため、利便性や操作性の改善が見込める

※総務省「電子政府の総合窓口」の情報による。

ソフトウェアの仕様により、これらの特徴に合致しないこともある。また導入費も必要になる。もちろん、これらの作業を全て社会保険労務士にアウトソースする方法もあるが、当然e-Govと連携する人事労務ツールに精通した社労士を選択すべきだろう。

e-Gov電子申請システムの外部連携APIに対応した労務管理ツール10選

e-AMANO人事届出サービス

概要

勤怠管理ソフトで知られるアマノが手掛けるクラウド型の人事届け出サービス。e-Gov電子申請だけでなく、入隊社手続きや雇用契約書のWeb通知、マイナンバー管理など、オンラインでの人事労務手続きに関する機能を多数持つ。

価格/初期費用

初期費用無料。利用数50人まで月額300円/1人、100人まで240円/人、1000人まで180円/月

無料版

30日間の無料トライアルあり

サービス紹介サイト

https://www.tis.amano.co.jp/e-amano/

提供会社

eG-Connector(イージーコネクター)

概要

SAPの人事給与システムまたは「SuccessFactors Employee Central Payroll」を利用する企業向けの電子申請ツール。直接e-Govと連携するためのコネクター機能を提供する。

価格/初期費用

問い合わせ

紹介サイト

https://www.dts.co.jp/solution_pkg/package/egconnector/

提供会社

DTS

Charlotte(シャーロット)

概要

初期費用なしで利用でき、CSVファイルで申請情報をインポートできるため、人事給与システムを選ばず利用できる。労務管理担当者別の部門割り当てや業務割り当てが可能。

価格/初期費用

初期費用なし

無料版

あり

サービス紹介サイト

https://www.use-ebisu.co.jp/corporate_service/solution/charlotte.html

提供会社

ユー・エス・イー

人事労務freee

概要

クラウド型の会計サービス「freee」の人事労務管理サービス。射界保険の手続きや労務管理の他、勤怠管理や給与計算などの機能を持つ。経費精算システムなどとも連携できる

プラン

ミニマム、ベーシック、プロフェッショナル、エンタープライズ

価格/初期費用

ミニマムプラン:2万3760円/年(月額プラン:2200円〜)

ベーシックプラン:4万7760円/年(月額プラン:4480円〜)

プロフェッショナルプラン:9280円/月(月額プラン:9280円〜)

エンタープライズプラン:問い合わせ

無料版

あり

サービス紹介サイト

https://www.freee.co.jp/hr/index2.html

提供会社

freee

奉行 労務管理電子化クラウド

概要

OBCが提供する会計ソフト「奉行」シリーズのクラウドアプリ。セキュリティISO27001や国際認証SOC1、SOC2報告書を取得している。

価格/初期費用

22万8000円〜/月、1人当たり500円/月

サービス紹介サイト

https://www.obc.co.jp/bugyo-edge/labor

提供会社

OBC

今回の電子申請義務化を追い風に

これらの電子申請の義務化については、既に事業開始年度に入っており、対応が間に合わずに苦慮する組織もあるだろう。

とはいえ法定手続きや社員の入退社に伴う労務手続きなどは、人事労務担当者の大きな負担となっていたのではないだろうか? 電子申請義務化をきっかけとして、人事労務手続きを省力化することは、企業にとってもメリットが多いはずだ。

従来の日本企業では、人事労務部門とは「裏方的な役割」というイメージがあったかもしれない。しかし、価値観が多様化し、優秀な人材の獲得、定着こそが最重要経営課題と認識する企業が増えている。つまり、人事労務担当者には、経営の一角として、戦略的な採用や人事マネジメントに専念する役割が与えられている。今回の電子申請義務化を追い風として、書類の印刷、保管や押印などを撤廃すするなど、手間やコストの削減に努めたい。

外部連携APIツールなどを導入することにより、従業員の書類記入や提出状況を「見える化」する。内容の確認や修正依頼をWebで実施するようにして、書類の回収やメールによる連絡の手間を省く。そして何より、担当行政機関に出向いての手続きに要する移動時間、待ち時間を削減することも可能になるはずだ。オフィスを出ることなく申請業務を完結できるので、人事労務部門自体のテレワーク化も進めやすくなるのではないか。

この機会を捉えて、人事労務部門は煩雑な事務作業を削減し、戦略的な採用や人事マネジメントなどの中核業務に専念できるように考えたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 消えたRPA、覇権のAWS 5年分の調査で分かった、現場が選ぶ“地味だが強い”IT資格

- 石井食品、脱AS/400への「4つの戦略」 30年の安定稼働を捨てたレガシー刷新の記録

- 33万台の調査から見えた"買い"のHDDはどれ? 「故障ゼロ」の優秀4モデルと共通点

- 「AWS認定」「登録セキスぺ」に並ぶ新定番 受験者急増のIT資格と納得の理由