国土交通省が描く新デジタルツイン構想「Project PLATEAU」って何?

都市の幾何学構造ばかりでなく建造物の役割や災害リスクまでの視覚化を目指す国土交通省のプロジェクト「Project PLATEAU」の成果がオープンデータとして公開され始めた。公共目的と産業応用の両面で期待が膨らむ、この新「デジタルツイン」構築計画を解説する。

3Dマップに「意味」を付加する「Project PLATEAU」

都市空間を3Dモデルで表現する「デジタルツイン」構築の試みが各国で進められている。日本で21年の3月にオープンデータとして公開された国土交通省都市局が進める「Project PLATEAU」の3D都市モデルは、公共および産業への応用が期待される計画だ。

数ある都市3Dモデルと同様に地形や建造物の幾何形状を精密に表現し、その上に建物などの役割や耐災害性など、都市構造の意味(セマンティクス)も合わせてモデリングする。データの標準仕様が複数のガイドブックとともに公開され、国内44のユースケースも紹介された。

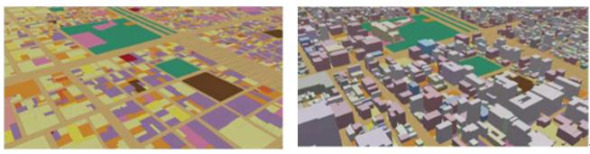

3D地図に意味を付加するとはどういうことなのだろう。仕組みの紹介の前に、同プロジェクトでのユースケースをみてみよう(図1)。

図1 3D都市モデル活用事例:土地利用状況の2D可視化(左)と、さらに建物利用状況の情報を加えた可視化(右)例(資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルのユースケース開発マニュアル(公共活用編)」より)

図1 3D都市モデル活用事例:土地利用状況の2D可視化(左)と、さらに建物利用状況の情報を加えた可視化(右)例(資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルのユースケース開発マニュアル(公共活用編)」より)図1右では名古屋市の地形と地表面の画像、建物などの3次元形状が鮮やかに描かれている。3Dマップは例えばNTTデータやゼンリンなどの国内ベンダーから有償提供されているものや、無償で一部公開されている国土地理院のオープンデータなどがある。

しかしProject PLATEAUの3Dモデルには他にはない特徴がある。ただ物理的な形状を再現するだけでなく、さまざま情報が地図空間に組み込まれているのだ。

図1左は2次元の土地利用現況図を用いた利用現況ごとの色分けがされているのだが、そのデータに加えて、都市計画基礎調査における建物利用現況の情報を重ね合わせることで、同図右のような描画が可能になった。土地利用現況とは、用途別の土地利用面積などを指し、建物利用現況は建物用途(棟数、建築面積、延床面積)、階数(地下、地上)、構造、建築面積、延床面積、建築年、耐火構造種別の各情報が含まれる。

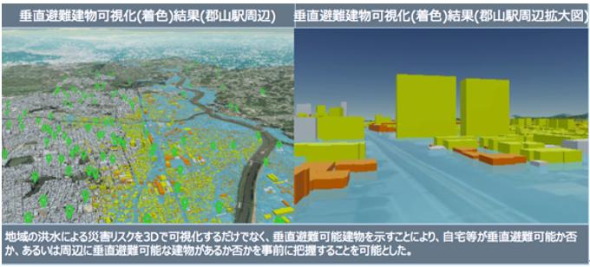

それらの属性を3Dマップ上で表示/非表示、色分けして表示できる。フィルター機能によって、注目する属性をもつ建物だけを表示できるので、例えば「鉄筋コンクリート造で3階建て以上の高さ、屋上テラスがあるビル」と属性指定すれば、洪水災害などの際に垂直避難可能な建物の所在が直感的に把握できる。これを実際に可視化した例に郡山市のフィージビリティスタディーがある。

図2のように建物の浸水シミュレーション、垂直避難可能な建物の所在などがひと目で分かり、避難誘導計画なども立てやすい。

Project PLATEAUの3Dモデルは地理や建物などの幾何形状に加え、特定のオブジェクトに対してそれが持つ意味(セマンティクス)情報を重ね合わせたものだ。「意味」とは、「そこに見えるものが何なのか」という情報だ。それが建物なのか橋なのか樹木なのか、あるいは建物の注目している部分が屋根なのか壁なのか、出入り口なのかといった情報を指す。

これが分かれば例えば自動運転の宅配ロボットが荷物を届けるべき正確な位置やドローンが着地可能な場所はどこかなどが自動的に認識でき、自律制御可能になる。まずはこうした「形の意味」を認識可能にするデータが必要だ。

またもう一つの「意味」として、見えているものの人間生活・活動にとっての役割の情報が内包されている。その建物が住宅なのか、商業施設なのか、オフィスビルなのか、また木造なのか耐火建築なのか、高さ・階数はどうかといった属性が、モノの一つ一つに付与されていれば、災害リスクの程度を予測でき、避難誘導経路の策定などに活用できるだろう。

またドローンが飛行する際に、建物など地物に対して安全な距離を保つようにしたり、学校や保育園などの上はなるべく避けるようにしたりなど、安全性に配慮した飛行ルートを決める際にも役立つ。

さらに、屋外のデータばかりでなく施設内(屋内)のデータとの統合や、画像情報を組み合わせて正確な位置を計測するVPS(Visual Positioning Service/System)を活用したARによるナビゲーションなども実現可能になる(関連事例を後述する)。実際にどのように利用できるのかは、同プロジェクトのWebサイトでデータとビュワーが公開されているので、試用してみるとイメージしやすい。

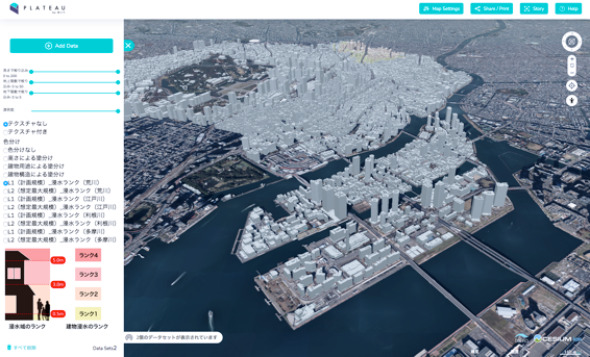

Webブラウザ上で試用可能な3Dモデルビュワー「PLATEAU View」

この独自ビュワーでは左端のパネルでデータや属性を選択し、マップを自由に移動・回転させながら地形・建物を確認できる。この図では建物が色分けされているが、航空写真をもとに実際のテクスチャも表現できる。

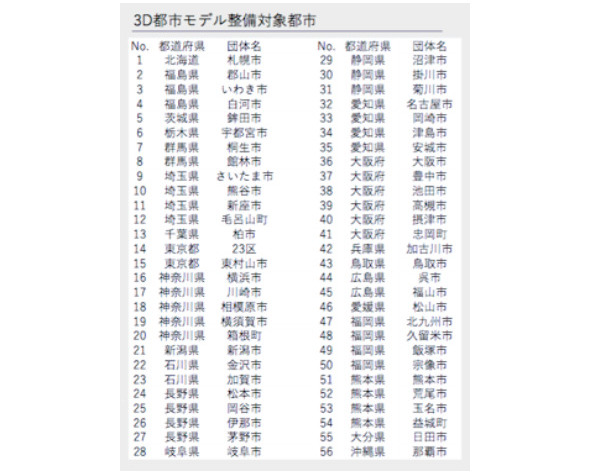

現在公開されているのは東京23区のデータのみだが、表1に示す国内の56都市のデータが順次公開される予定だ。全体では約1万平方キロにのぼり、世界でも例がない規模となる。

都市3Dモデルの作り方は?

3Dモデルはどのように作られているのだろうか。まずは基本的な地形データや建物データなどが必要だ。これには都市計画のために各自治体が作成している「都市計画基本図」(都市計画GIS)が利用され、航空測量などによる建物・地形の高さや形状情報が引用あeweu。これによって3Dマップが出来上がる。さらに都市計画基礎調査などによる属性情報を付加すると、3D都市モデルの完成だ。

引用するデータは地方公共団体が保有する既存データやオープンデータだけでもよい。多くの自治体がGISデータを保有しているため、基本的な3Dマップのレベルなら多くのエリアをモデル化できる。ただし利用目的によっては必要とされる付加属性の種類や精度が違う。高レベルなモデルを作成するためには、より詳しい建物現況調査情報や商用データの取り込みも必要だ。

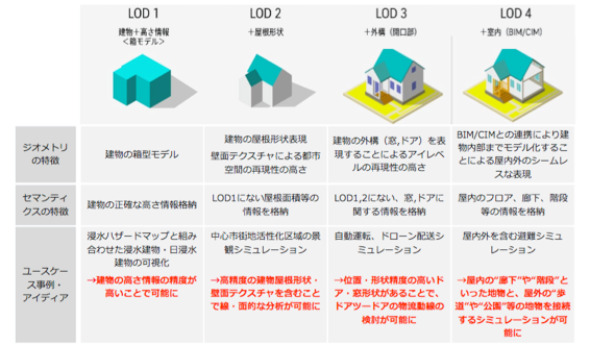

具体的な精密レベルの分類は図3に示すLOD(Level Of Details)1〜4に整理されている。一般的な3Dマップの多くはLOD1の、幾何形状のみのモデルだ。これに建物の屋根の形状データを加えて景観を俯瞰したりできるのがLOD2、さらに建物の側面の外観(開口部=窓・ドアなどを含む)を加えたものがLOD3、さらに屋内のモデルも加えたものがLOD4のレベルだ。

こうしたレベルで幾何形状と属性情報を、商用データなども含めて統合するには、今まで異なる縮尺間の互換性がなく独自に作られてきた地図データを統合できる標準データフォーマットが必要だ。

異なる粒度の情報を一元的に利用できる国際標準フォーマットに「CityGML」(国際標準団体のOGC(Open Geospatial Consortium)が策定)があり、Project PLATEAUではこのフォーマットを採用している。CityGMLでは建物・道路・橋・トンネル・樹木・都市施設・水部といった都市空間オブジェクトと属性がプリセットされており、プリセットに含まれないオブジェクトや属性も任意に拡張できる。建物のガラスやコンクリートなどの材質の区別や、道路の車道と歩道、鉄道、広場の区別、緊急輸送道路や中央分離帯、道路のアスファルトなどの材質情報に至るまで、付加属性を拡張できる。

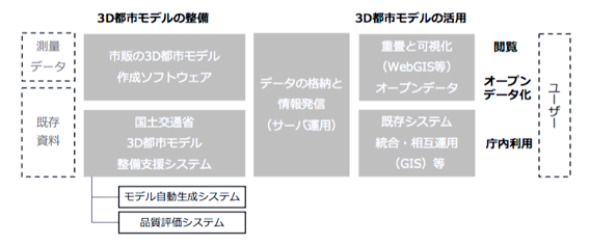

このようなデータの整備を進め、ゆくゆくは都市3Dモデルを広く活用するための運用システムを構築する。運用システムのイメージは図4のように描かれている。

Project PLATEUの都市3Dモデルのユースケース

地形情報、建物情報、道路情報、さらには施設内情報までを網羅可能な都市3Dモデルには、官民それぞれに多様な活用例が考えられる。Project PLATEAUでは2020年度に全国で44件のユースケース開発実証実験/フィージビリティスタディーを行っている。その一部を上述したが、大きくは次の4種のユースケースにまとめられる。

- 災害リスク情報の可視化を通じた防災政策の高度化

- まちづくり・都市開発の高度化

- カメラやセンサーなども活用した都市活動の可視化

- エンターティンメントやコミュニケーション高度化など民間サービス市場の創出

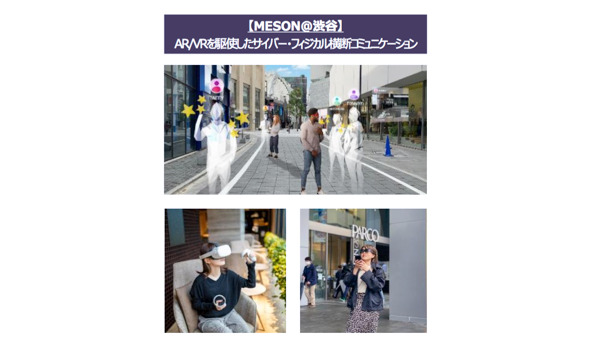

都市3Dモデルの公共的用途として(1)(2)のような都市計画・都市運営・防災対策への活用は特に期待されるが、(3)(4)についてのユースケース開発実証も幾つか行われている。例えばAR/VRおよび両者の組み合わせによるバーチャルとリアルのミックスコミュニケーションの実証が渋谷を舞台に行われた。これは遠隔地のVRユーサ゛ーと現実世界のARユーサ゛ーが同じ空間でコミュニケーションできる新感覚の体験となった(図5)。

また航空測量では再現できない天井つきのアーケード街でもスマホをかざすと店舗の位置に正確に店舗種別のアイコンを表示するといった「AR観光ガイド」(図6)も実証済みだ。これにはその場所の視覚的特徴を抽出し、3Dモデルと関連づけて端末からの距離を精密に計測するVPS技術が組み合わせられている。

その他のユースケースについてもProject PLATEAUのWebサイトと、同サイトから閲覧・ダウンロード可能なガイドブックに紹介されているので、参照をおすすめする。

Project PLATEAUは現在、3D都市モデルの整備・更新・活用のエコシステム構築を目指して展開中で、自動運転やロボット運送などのユースケース開発の深化、街路空間(歩道・車道)や街路樹・標識など緻密なスケールでのデータ整備手法の確立などを行う予定だ。汎用的で拡張性の高いデータフォーマットを持ち、世界でもまれにみる精度・詳細度で実証が多数行われ、かつ全国都市での展開が確実に射程に入っている。あらゆる産業への都市3Dモデルの応用が身近なものになってきた。新しい市場の誕生に期待したい。

関連記事

RGB化された測量データで軽量3D地図を作れるオープンデータ「シームレス標高タイル」とは?

RGB化された測量データで軽量3D地図を作れるオープンデータ「シームレス標高タイル」とは?

Googleマップの3D地図のような表現がしたいのに、地形データが高価で大サイズ、処理が重くなりすぎて自由な活用が困難……そんな悩みを解決してくれるのが、1メートル四方の面積の地図に1センチ単位の標高情報「シームレス標高タイル」と呼ばれる地形オープンデータだ。 3D地図でゴルフコースは俺のもの? IoT分野でも活用

3D地図でゴルフコースは俺のもの? IoT分野でも活用

NTTデータは8月31日、AW3Dの技術を使ったサービスの一環として「高精細3D都市データ」を9月1日より販売する。ゴルフ観戦にもこの技術が活用できる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- コストを抑えた「脱VPN」対策 ZTNAやSASE以外の選択肢とは

- 今から受験できる「AI関連資格9選」完全ガイド エンジニア向けからビジネス活用まで

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

図2 垂直避難建物可視化の例(資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルのユースケース開発マニュアル(公共活用編)」より)

図2 垂直避難建物可視化の例(資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルのユースケース開発マニュアル(公共活用編)」より) 図2 Webブラウザで表示した東京千代田区・港区の3Dモデル(PLATEAU VIEW使用)

図2 Webブラウザで表示した東京千代田区・港区の3Dモデル(PLATEAU VIEW使用) 表1 3D都市モデル整備対象都市(資料 国土交通省Project PLATEAUプレスリリースより)

表1 3D都市モデル整備対象都市(資料 国土交通省Project PLATEAUプレスリリースより) 図3 都市3Dモデルの精密さのレベル(LOD)とユースケース例資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルの導入ガイダンス」より)

図3 都市3Dモデルの精密さのレベル(LOD)とユースケース例資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルの導入ガイダンス」より) 図4 都市3Dモデルの運用システムの全体像(資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルの導入ガイダンス」より)

図4 都市3Dモデルの運用システムの全体像(資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルの導入ガイダンス」より) 図5 都市空間におけるAR/VRでのバーチャル・リアルミックスコミュニケーション(資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルのユースケース開発マニュアル(民間活用編)」より)

図5 都市空間におけるAR/VRでのバーチャル・リアルミックスコミュニケーション(資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルのユースケース開発マニュアル(民間活用編)」より) 図6 VPSを利用したARによる観光地の飲食店ガイド(資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルのユースケース開発マニュアル(民間活用編)」より)

図6 VPSを利用したARによる観光地の飲食店ガイド(資料 国土交通省Project PLATEAU「3D都市モデルのユースケース開発マニュアル(民間活用編)」より)