RPA導入成功と失敗の差はどこで生まれる? 導入企業から学ぶ“転落ポイント”

RPAと聞くと大きな期待を抱いてしまいがちだ。その期待が大きな理想を作り上げ、届かぬ夢で終わってしまう。RPAの成功軌道から転落せず、夢を現実のものとするにはどのような工夫が必要なのか。成功企業と失敗企業の後日談からコツを探る。

RPA(Robotic Process Automation)は、2020年には幻滅期の底を脱して普及期に移ったとされる。今後はAI(人工知能)などのテクノロジーを組み合わせた「ハイパーオートメーション」分野でのさらなる需要拡大が期待される。

本連載(全5回)では“RPA活用の現在地”を探るため、キーマンズネット編集部が実施したアンケート調査(2021年9月16日〜10月8日、有効回答数378件)を基に、RPAの導入状況と社内各部署への展開状況、問題点や得られた成果など、RPA活用の実態を分析する。

第4回となる本稿では、RPAの推進状況と、導入企業の声からRPA導入における“転落ポイント”を探る。

■連載目次

- RPA離脱企業はここでハマった 「業務自動化しくじり企業」から学ぶ次善策

- なぜRPA幻滅期の沼は深いのか――弱点から探る現実的な自動化の道

- テレワークでのRPA稼働で見えた、経営者の盲信

RPA導入は「自力」か「他力」か?

RPAは自動化対象を拡大させ、利用をスケールさせてこそ投資効果が得られる。それには、ロボット開発の内製化を進めて長期的にRPAを“育てる”ことが一つのポイントになる。その過程で課題に挙がりがちなのが、「ヒト」と「カネ」の問題だ。

「ヒト」はRPA人材だ。RPAはユーザー部門でも比較的扱いやすいツールとされているが、自動化対象業務の選定やシナリオ設計から始まり、開発には最低限のプログラミング知識が求められる。これらのノウハウを持つ人材の確保は、RPA運用における代表的な課題として挙がる。自社で人材を確保できなければSIerなどに頼ることになるが、そこで生じるのが「カネ」の問題だ。

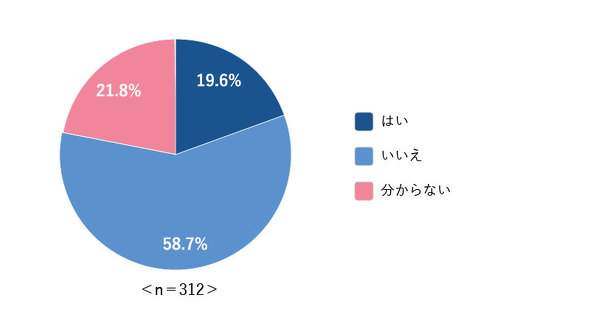

こうした点を踏まえて、ロボット開発内製化の状況を探るために、RPA導入企業または検討企業に対して「パートナー企業にコンサルティングやシナリオ開発などを依頼しているかどうか(その予定があるか)」について尋ねたところ、「いいえ」(58.7%)、「はい」(19.6%)となり、回答者の半数以上が自力でRPA運用を推し進めようとする姿が見て取れた(図1)。

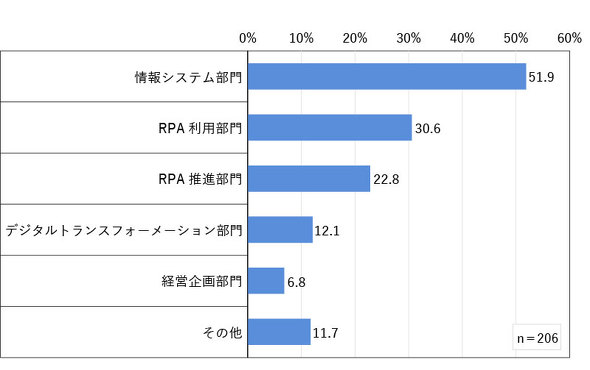

こうしたRPAプロジェクトをけん引する主幹部門については、「情報システム部門」(51.9%)、「利用部門」(30.6%)、「RPA推進部門」(22.8%)と続いた(図2)。近ごろは、スピーディーに現場課題を解決しようとユーザー部門の従業員が中心となって開発を行う「市民開発」に目を見けられつつあるが、RPAに関してはまだ情報システム部門に頼るところが大きいのだろう。

RPA成功、失敗企業から探る“転落ポイント”

RPAの運用状況に視点を当て調査結果を振り返ったが、ここからはRPAを導入して成果が得られたかどうか、また成果を上げている企業とそうでない企業の違いについて探る。

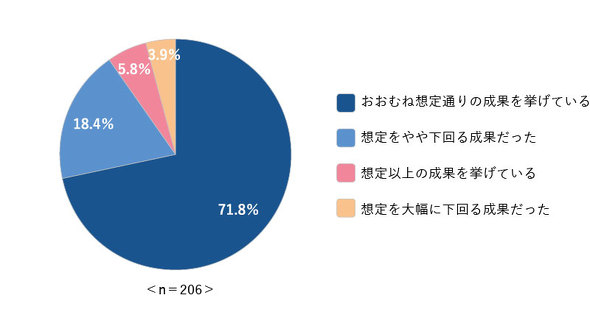

まず、RPA導入しているとした回答を対象に、「期待通りの成果を上げられているかどうか」を聞いたところ、「おおむね想定通りの成果を上げている」(71.8%)と7割が一定の効果を得られいると回答し、「想定をやや下回る結果だった」(18.4%)、「想定を大幅に下回る結果だった」(3.9%)とした人は合わせて3割に満たなかった(図3)。

効果を得られた企業とそうでない企業では、取り組みや成果にどのような違いがあるのだろうか。回答者に対して「効果を得られた理由」「効果を得られなかった理由」を聞いたところ、以下のコメントが寄せられた。

想定の成果を得られた企業

- 属人化による業務のブラックボックス化を防げ、担当者の急な長期欠勤時に業務の継続実行ができた

- 業務改善と同時に利用部門への研修を行ったことで不要なプロセスの削減や、RPAや他技術を生かした業務プロセスへの転換ができ、人手による業務削減の成果を生み出せた

- 自動化しても手順をマスターしている人材は残さなければならない。最初からこのことを想定できていたのでおおむねの成果を上げられた

想定の成果を得られなかった企業

- 業務が削減できたが人員の削減には至っていない

- 相当量の反復業務でないと単なる自動化にとどまり、効果は出にくい

- 業務で例外事項が多く、メリットが生かせなかった

- 工数削減に関心が向き、担当者のストレス軽減や品質向上などは評価されない

- ある程度スキルがないとシナリオ作成は難しいと感じた

- 他部門が全然使わないので、ほぼ自分だけで使っている

- 情報システム部のレベルが低すぎて全く費用対効果が出ていないにもかかわらず、効果があるとでっちあげて使用を継続している

- ユーザー部門でのロボット開発の許可がないため、展開スピードが遅すぎる。情報システム部で開発しているが、能力も無いため、全くまともに使いこなせていない

これらの声から考えると、導入後の運用シナリオも含めた全体像を事前に設計できているかどうかが肝となるようだ。RPAで期待通りの成果を得るためには、導入前から開発、運用、拡大と、各フェーズで指針を決め、情報システム部門に加えてユーザー部門も巻き込みながら、青写真を描くことがRPA導入の成否を分ける一つのポイントと言える。

関連記事

事例で分かるAI×RPAの現在地 非定型業務の自動化はどこまで進んだ?

事例で分かるAI×RPAの現在地 非定型業務の自動化はどこまで進んだ?

「非定形業務の自動化は難しい」――そんな悩みを解消するため、UiPathはAIで人手が必要な作業の自動化を試みる。「UiPath AI EXPO 3.0」で同社のエバンジェリストが語った事例を基に、非定型業務を自動化する方法を解説する。 総務部が奮起した、全力オートメーションの行方

総務部が奮起した、全力オートメーションの行方

「『Microsoft Excel』の関数は使えるが、マクロは組めなかった」というSTSの総務部。ある取り組みが功を奏し、総務部を中心に3000ステップもある業務プロセスの自動化を実現したという。 3万時間分の労働力が失われる――宝塚市が語るハイパーオートメーションの肝

3万時間分の労働力が失われる――宝塚市が語るハイパーオートメーションの肝

2040年に市職員の減少で年間約3万時間分の労働力不足を見込む宝塚市。業務改革に着手したが、各部署で個別最適が進み「組織風土が改革を阻害する」こともあった。壁を乗り越え、組織横断的な業務の自動化を成し遂げられた理由は何か。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リストラ続きのMetaとAmazon、でもインターンは高収入が当たり前?

- 内部不正で一番怖いのは何? 調査が語る内情とは

- 「G検定」合格者が語る、挫折しないための学習ガイド

- 再びゲーム愛好家をアツくさせる「Xbox 360」のマル秘改造テク:696th Lap

- 現場がグループウェアに本当に求めているものとは? ユーザーの不満の声【読者調査】

- 社員2万人へのMicrosoft Copilot導入を突然中止、その企業に一体何が?:836thLap

- 外部ツールはもう不要? Googleのサービスを使い倒す現場の工夫【活用事例】

- 2025年、国内セキュリティ事件12事例を全検証 なぜあの企業の防御は突破されたのか?

- Tachyon生成AIが最先端7モデルを搭載、LLM出力の比較で業務選択肢広げる

- 飛騨市とさくらインターネットが自治体DX実証 国内完結型の生成AIで業務改善図る