あの証券会社を名乗るSMS詐欺が被害拡大の元凶か、サイバー詐欺3選

ランサムウェアや脆弱性の悪用などに隠れて、サイバー詐欺が広がり続けている。「私は詐欺にはだまされない」という自信だけでは対応できない段階に至っており、もはや「インターネットに触れること=詐欺に遭うこと」になっている。

法人、個人を問わず、インターネットを介したサイバー詐欺が広がり続けている。物量だけではない。攻撃側の技術が向上しており、1年前には安全だとされてきた対策が、今や容易に突破される状況だ。

どのような攻撃が広がっており、その手口は何が新しいのか。さらにはユーザーができる対策は何なのか。

ネットワークを介した詐欺が本格化している現在、トレンドマイクロで日本の詐欺関連の脅威情報を収集、分析する専門チームのチーフアナリストである本野賢一郎氏が、最新の手法とその対策について詳細を解説した。

証券会社へのなりすましが横行? 国内詐欺の実態

2025年4月16日、トレンドマイクロは「国内詐欺動向解説セミナー」を開催した。ネットワークを通じてスマートフォンも狙われるようになった本格的な詐欺の動向を、トレンドマイクロで日本の詐欺関連の脅威情報を収集・分析するチームのチーフアナリストを務める本野 賢一郎氏が登壇、最新の手法とその対策について解説した。

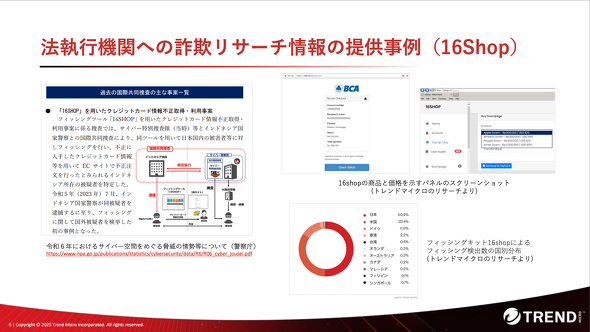

トレンドマイクロは現在、米国とカナダ、台湾を中心とした主要な研究開発拠点に加え、日本を含む10以上の拠点で、サイバー空間を利用した犯罪行為の調査、研究を精力的に進めている。また、各国の法執行機関とも連携を強化しており、2023年にはフィッシングツール「16SHOP」を使用したクレジットカード情報の不正取得事案に関して、インターポールなどを通じて情報を提供。その結果、犯人逮捕に成功した。

本野氏は「世界各国での継続的なリサーチにより、日本人を標的とした詐欺や詐欺グループの実態が明らかになった。また、海外と日本の詐欺事情を比較しながら、日本国内のリアルな詐欺の傾向を追っています」と述べる。

本野氏は、インターネットを利用した詐欺の代表的な6つの手口などを挙げた。

- フィッシング詐欺

- スミッシング

- サポート詐欺

- ロマンス詐欺

- SNS型投資詐欺

- 特殊詐欺

以降ではその中からフィッシング詐欺とスミッシング、サポート詐欺にフォーカスして手口と対策を解説する。

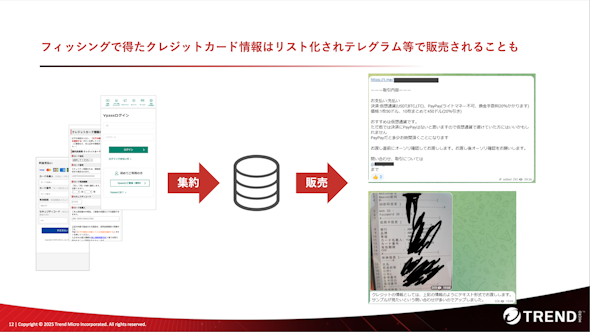

フィッシング詐欺 電話番号の奪取や多要素認証の突破も

偽のWebサイトや電子メールを利用して、ユーザーの個人情報やログイン情報を不正に取得するのがフィッシング詐欺だ。対象は業種を問わない。特に狙われ続けているのは「クレジットカード」に関連する情報だという。攻撃者はクレジットカード情報をただ奪うだけではない。収集後に整理して、リスト化する。ロシア発のメッセージングアプリ「Telegram」などを通じて、販売されている事例をトレンドマイクロは複数確認しているという。この他にも国税庁をかたり、暗号資産を狙うフィッシングも確認していると、本野氏は述べる。

この他、運転免許証やマイナンバーカードの券面など「本人確認書類の画像情報」を狙うフィッシングも確認したという。本野氏は「最近では正規のサービスでも、スマートフォンで本人確認書類を“撮影”して送る場合が増えているため、利用者もこのような行為に抵抗がなくなっています」と述べる。本人確認書類の画像を奪うことで、携帯電話事業者にSIMを再発行させて電話番号やSMSを奪う「SIMスワップ」に悪用される可能性がある。トレンドマイクロはTelegramで不正にSIMを作成するサービスが存在していることを確認した。本野氏は「クレジットカード情報と同様に、情報を収集する犯罪者と、その情報を購入し悪用する犯罪者が連携することで、分業化が進行しています」と指摘する。

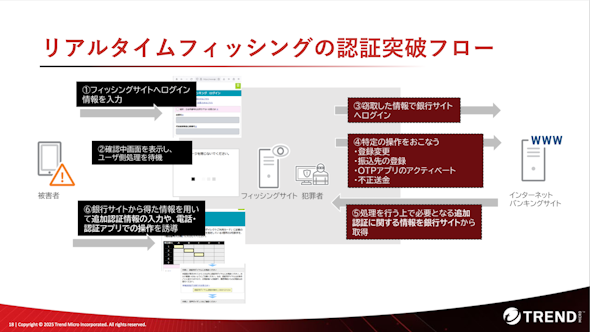

攻撃者は技術を進化させ、多要素認証を突破する「リアルタイムフィッシング」を利用している。トレンドマイクロは、都市銀行を中心に狙うグループだけでなく、ネット銀行や地方銀行、信託銀行、労働金庫といった中小規模の機関まで幅広く攻撃対象とするグループの存在を確認した。取引規制解除を名目に情報を入力させる手法で、電話認証やSMS認証を突破するだけでなく、「秘密の質問」を詐取する手口も広がっている。

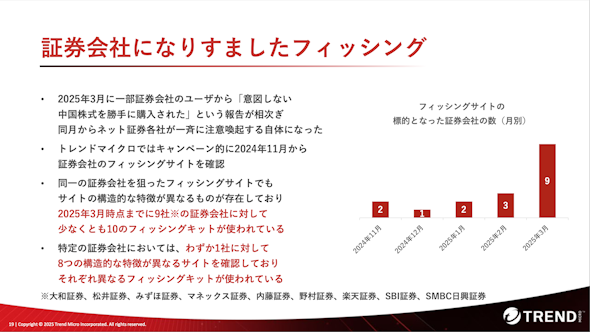

2025年3月には、証券会社での不正ログインや意図しない株式売買が大きな話題となった。トレンドマイクロは、2024年11月時点で証券会社を狙ったフィッシングサイトを発見しており、9社に対して少なくとも10種類のフィッシングキットが確認された。本野氏は、「複数の詐欺グループがそれぞれ異なるフィッシングサイトを作成している可能性があります。1つの証券会社だけでも構造が異なる8つのサイトを確認できました」と述べ、証券業界が攻撃者に注目されている分野であることを指摘した。

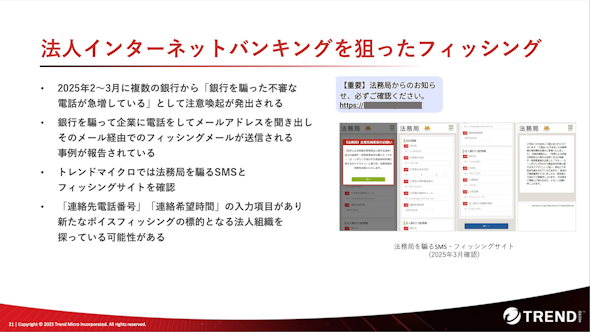

狙われているのは証券会社だけではない。「法人インターネットバンキング」も対象だ。実際に2025年2〜3月に複数の銀行から注意喚起が上がっている。トレンドマイクロは法務局をかたるSMSとフィッシングサイトを確認した。銀行をかたって電話をかけ、メールアドレスを聞き出すことでそのメール経由でフィッシング詐欺を始めるという手法だ。

そのフィッシングサイトには「連絡先電話番号」や「連絡希望時間」の入力欄があり、合成音声などを使ったボイスフィッシングの標的や法人組織を探っている可能性があると本野氏は指摘する。

スミッシング ユーザーの地理情報も攻撃に利用する

スミッシングはショートメッセージ(SMS)を利用した詐欺だ。偽のメッセージリンクをクリックさせて個人情報を盗み取ったり、マルウェアに感染させたりする。国内では「XLOADER(MoqHao)」や「KeepSpy」と呼ばれるスミッシングキットによる攻撃が目立っているという。ユーザーのスマートフォンがこれらに感染すると通信事業者や宅配業社、銀行をかたったSMSを不正に送信してしまう。

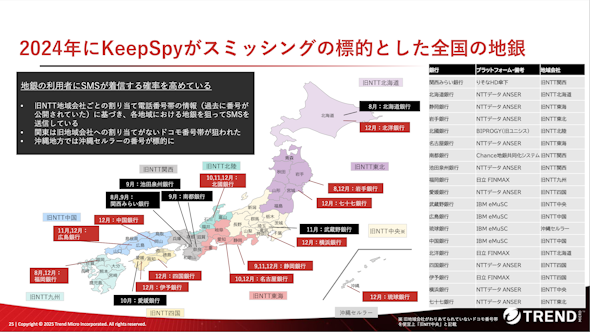

トレンドマイクロは2024年にKeepSpyが対象としたスミッシングの標的を調査した。地方銀行が標的となる場合、旧NTT地域会社ごとに割り当てられた電話番号帯の情報を利用し、各地域の地方銀行の利用者を狙ったSMSが送信されていることが分かった。これにより、その地域の地方銀行の利用者にSMSが届く確率を高める効果があるという。

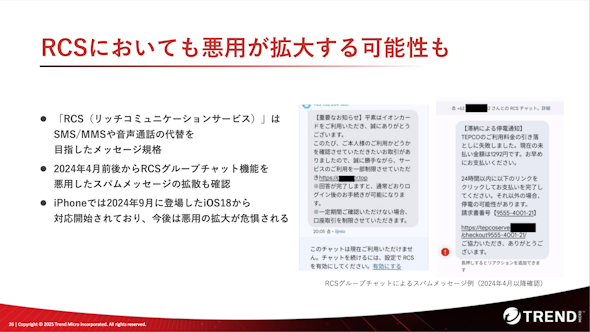

本野氏は「RCS」(Rich Communication Services)にも注目する。RCSはSMS/MMSの代替であり、リッチなメッセージを送受信できる規格だ。2024年9月に「iOS 18」の「iMessage」が対応したことで利用者が拡大している。トレンドマイクロは2024年4月前後からRCSグループチャットを悪用したスパムメッセージの拡散を確認しており、今後悪用例が拡大する可能性を指摘した。

サポート詐欺 Google広告も危険

サポート詐欺は偽のテクニカルサポートを装う手法だ。ユーザーのPCに問題があると偽ってサポート費用をだまし取る。トレンドマイクロが受けた2024年のサポート詐欺の報告件数は過去最多だ。さらに問題なのは、Google広告など正規のネット広告の仕組みを経由して誘導されてしまうことだ。もはや「怪しいサイトの広告を避ける」だけでは対策にならない。

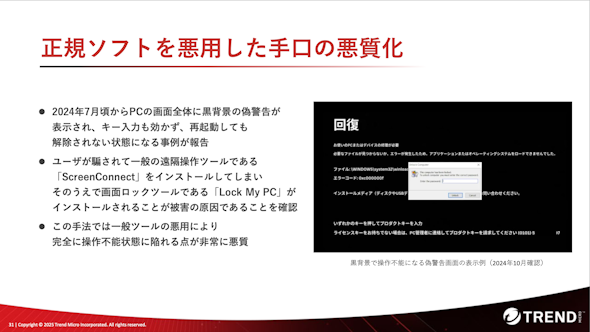

トレンドマイクロは2024年7月ごろから、PCの画面全体に黒い背景の偽警告が表示される事例を確認している。利用者が電話の指示に従って、一般的な(正規の)リモートデスクトップソフト「ConnectWise ScreenConnect)をインストールした後、物理的な不正アクセスを防ぐための画面ロックツール「Lock My PC」をインストールしたことが原因だとみられる。本野氏は「これらのツールそのものが悪いわけではありません」と述べる。が、あたかもランサムウェアに感染した場合と同じ状況を作る悪質な攻撃だ

モバイル端末においても同様に偽の警告を表示させる攻撃があるという。「Android」端末では遠隔操作が行われる可能性があり、「iPhone」では画面を閲覧される恐れがある。これらの行為は、ネットバンキングの画面操作やSMS認証の盗み見につながることが懸念される。

インターネットに触れること=詐欺に遭うこと

このような巧妙なフィッシング攻撃に対してユーザーはどのように考えたらよいのだろうか。

本野氏は「現代の傾向として押さえておくべきポイントは、『インターネットに触れること=詐欺に遭うこと』だという意識を全ての利用者が認識しなければなりません」と述べる。ネットバンキングや検索、メールや広告、SNSやECなど、あらゆるネットの接点や体験に詐欺が潜むようになった。個人ユーザーの場合、これらの接点は「スマートフォン」に集まっている。もはや詐欺は固定電話だけが対象ではない。携帯電話が主役になることで、「若い世代もだまされやすくなっている状態です」と本野氏は指摘する。

事態はさらに深刻化している。詐欺の被害に遭うリスクだけでなく、詐欺に加担するリスクだ。これまではある程度の知識がなければ到達できなかったダークWebにしかなかった情報が、一般的なインターネットの検索結果やSNSの投稿で簡単に触れられるようになった。本野氏は「一度でもこのような情報にアクセスすると、関連コンテンツとして次々と似たような情報がレコメンドされます。日常的な接触により、これらのことが“大したことではない”という誤った認識を生みやすくなります。特に若年層が詐欺に加担するリスクが高いでしょう」と警鐘を鳴らす。

「知る」ことから始まる対策

今回紹介したサイバー詐欺への対策として、本野氏は「まず知ることから始め、警戒することが有効です」と述べる。犯罪者がどのような手口を使うかを知っておくことで、事前の心構えができる。

さらに積極的な対策もある。すでに流出してしまった情報にユーザー自身や家族の情報がどの程度含まれるかを知ることもできるからだ。本野氏は、「当社は、ダークWebで自分の情報が流出しているかどうかを確認できるツールを提供しています。高齢者やスマートフォン初心者の若年層にとって気軽に相談できる相手の存在が詐欺被害を防ぐ上で重要です。また、トレンドマイクロは個人向けに『詐欺バスター』をリリースし、AIを活用した詐欺対策にも力を注いでいます」と述べる。

セミナーを終えるにあたり、本野氏は産官学が一体となり、社会全体で対策する必要があると指摘する。攻撃者は分業し連携しているので、それに対抗するわれわれも業界の垣根を超えてデータや知見の連携を進めていく必要がある。国内だけでなく、国際的な連携も必要だ。

関連記事

いまさら「フィッシング」? その緩みを突く危険な攻撃

いまさら「フィッシング」? その緩みを突く危険な攻撃

フィッシング攻撃は広く利用されており、もはや珍しくない。だが、被害に遭ってしまうと損失は大きい。なぜフィッシング攻撃がなくならないのか。また、どうすれば対策できるのだろうか。 フィッシング対策に誰でも使える“あのツール”を転用した企業の話

フィッシング対策に誰でも使える“あのツール”を転用した企業の話

友人から釣りに誘われた。釣りといえば、最近フィッシングメールからの“お誘い”も盛んだ。ついついクリックしたくなるようなメッセージで偽サイトに誘導する手口は実に巧妙で、被害に遭う人が続出している。取材で聞いた企業では、誰でも使える“あのツール”をフィッシング対策に転用しているという。 MicrosoftやAWSが警告するフィッシング攻撃 ただの攻撃と何が違うのか

MicrosoftやAWSが警告するフィッシング攻撃 ただの攻撃と何が違うのか

フィッシング攻撃と言えば、広く浅く一般消費者を狙うものがほとんどだ。だが、MicrosoftやAWSが警告する攻撃はこのようなものとは異なる。IT企業や政府機関を狙う攻撃だ。何が危険なのだろうか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「データ分析をAIに丸投げ」はまだ早い? 現場が答えた賢いAIサービスの使い分け

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 汎用CPUの1800倍、近似アルゴリズム特化の「CMOSアニーリング」とは?

- なぜあなたの話は部下に“刺さらない”のか 慕われる上司になるための話の「聴き方」

- コストを抑えた「脱VPN」対策 ZTNAやSASE以外の選択肢とは

トレンドマイクロ 詐欺対策チーフアナリスト 本野 賢一郎氏

トレンドマイクロ 詐欺対策チーフアナリスト 本野 賢一郎氏