AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説:IT導入完全ガイド

生成AIアプリ開発で注目を集める「Dify」はなぜ日本企業の間で普及したのか。ノーコードでのRAG構築や高度なセキュリティなどの独自の強みや料金体系、ユースケースなどを開発元のキーパーソンに聞いた。

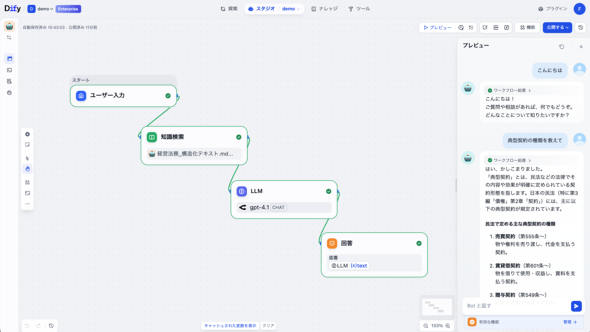

生成AIを業務に活用したい企業の間で、オープンソースの生成AIアプリケーション開発プラットフォーム「Dify」(ディフィ)への関心が高まっている。プログラミングの専門知識がなくてもRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)を活用したチャットbotやAIワークフローを構築できる手軽さが評価され、日本企業での導入も進んでいる。

Difyの開発元であるLangGeniusは2025年2月に日本法人を設立し、国内での本格展開を開始した。同社で企業向けの事業開発を担当する藤倉聖基氏(Business Development)に、Difyが日本企業に支持される理由や料金体系、具体的なユースケースについて話を聞いた。

Difyとは何か? 日本企業に支持される理由

Difyは、LangGeniusが開発するオープンソースの生成AIアプリケーション開発プラットフォームだ。ノーコード/ローコードでRAGチャットbotやAIワークフローを構築できる点が特徴で、「市民開発」をコンセプトに掲げている。

藤倉氏によれば、無料の「Community」プランはユーザーが自由にセルフホストして利用できるため企業ユーザーの数は把握できないというが、無料のため、相当数のユーザーがいると思われる。一方、日本法人の設立から約1年が経過した現在、企業における大規模利用に必要な機能を強化した「Enterprise」プランの導入企業数は約30社に達している。高額なライセンス費用にもかかわらず、業界を問わず導入が進んでいる。

では、なぜDifyは企業から支持されているのか。藤倉氏は主に2つの理由を挙げる。

1つ目は、UIのシンプルさと使いやすさだ。GUIで「ノード」という機能ブロックをつなぐことでアプリケーションを構築する手法は、非エンジニアにも分かりやすく好評だという。

「Difyのコンセプトである『市民開発』の思想と、現場の方が使いやすいという点がマッチしていると考えています。日本語対応もしており、マニュアルもご用意しているので、導入のハードルが低いのも特徴です」(藤倉氏)

2つ目は、IT部門から評価されるセキュリティとガバナンスの柔軟性だ。前述の通りDifyはセルフホストに対応しており、企業が任意の環境に展開できる。「Premium」「Enterprise」プランであればAmazon Web Services(AWS)のプライベートクラウドへの展開も可能だ。これにより、ユーザー企業がデータの保管場所やアクセス制御をコントロールしやすい点が、機密情報を扱う企業から高く評価されているという。

「海外のサーバにデータを送信したくない、機密情報を社外に出したくないといったニーズがある企業にとって、セルフホストで指定したサーバにデプロイできる点は大きな強みです」(藤倉氏)

競合ツールとの違いは“手軽さ”

Difyの比較対象になりやすいツールの筆頭は「Microsoft 365 Copilot」だろう。

Microsoft 365 Copilotは既製の「Copilotコネクタ」で手軽に外部サービスのデータを読み取れるようにする機能もあるが、外部サービスの操作まで可能にしようとすると、「Copilot Studio」のカスタムコネクタを作り込んだり「Power Automate」を介したりといった比較的複雑な操作が求められる。

一方、藤倉氏によれば、Difyでは先述したノードを追加しAPIの情報を入力するだけで外部サービスとの連携が可能だ。社内の内製システムとの連携もAPIがあれば実現できるという。

ドイツ発のワークフロー自動化ツール「n8n」も比較対象になり得るが、n8nは日本語対応しておらず、日本法人もないため、日本企業にとってはDifyの方が導入しやすい環境が整っているといえる。

無料から大企業向けまでさまざまなプランを用意

Difyには、ここまで解説してきた「セルフホスト」版とは別に「クラウドサービス」版も存在する。

クラウドサービス版は、DifyをWebブラウザで利用できる形態で、3つのプランが用意されている。「Sandbox」は無料で利用でき、生成AIの検証や個人利用に適している。「Professional」は月額59ドルで、チームメンバー3人まで利用可能だ。「Team」は月額159ドルで、チームメンバー50人までの利用に対応する。

検証や個人利用の段階では、セルフホスト版の「Community」やクラウド版「Sandbox」などで手軽に始められる。一方、利用規模が拡大し、実業務に関わるようになると、アプリやワークスペースが増え、誰がどの機能を使えるのかをどう管理するかが課題になりやすい。外部プラグインや外部サービス連携をどこまで許可するか、操作や設定変更の履歴をどのように把握するかといった点も重要になる。こうした管理や統制を可能にするのが企業向けプランだ。

セルフホスト版は先述した通り、企業が自社の環境にDifyをデプロイする形態だ。「Premium」プランは、「AWS Marketplace」から購入できるパッケージで、中身は無料のCommunity版(オープンソース版)と同等だ。Dify自体に費用はかからず、AWSのインスタンス料金やLLMのAPI料金が発生する。AWSで手軽にDify環境を構築したい場合に適している。近い将来、「Microsoft Azure」「Google Cloud」向けにも同様の形態で提供される見込みだという。

「Enterprise」プランは、大企業向けの個別契約で提供される。AWS Marketplaceでの公開価格は年間15万ドル(約2300万円)となっているが、詳しくは国内の販売パートナーに相談してほしい。なお、LangGeniusでは利用規模や用途に応じた提供形態の拡充も検討しており、今後は選択肢が広がる可能性もあるという。

Enterpriseプランでは、Community版の機能に加えて、以下のような企業向け機能が追加される。

- 無制限のワークスペース、メンバーの一元管理

- SSO(シングルサインオン)対応

- 外部プラグインのインストールを制限する機能

- 監査ログの取得

など

藤倉氏は「Enterpriseプランでは、部署ごとやプロジェクトごとにワークスペースを柔軟に払い出せます。また、プラグインのインストールを制限することで、従業員が勝手に外部サービスと連携してデータを送信してしまうリスクを防げます。IT部門の方に喜ばれる管理機能が充実しています」と説明する。

LangGeniusの日本法人が提供するのは、あくまでライセンス販売とバグ対応のサポートのみだ。導入支援や運用保守、アプリケーション開発といった実務は「サービスパートナー」と呼ばれるパートナー企業が担う。

日本国内では、リコーやNTTデータなど複数のパートナー企業がDifyの導入支援サービスを展開している。パートナー企業は要件整理から導入・運用までを日本語でサポートし、既存システムとの連携やセキュリティ要件への対応、運用ルールの整備など、現場で実際に使い続けるための調整を支援する。

鉄板の活用事例とアンチパターン

Difyはどのような業務で活用されているのか。藤倉氏によれば、最も多いのは「社内マニュアルからのRAGによる回答」や「文書の生成・要約」といった文章を処理するタスクだという。

「社内マニュアルをRAGのデータベースに登録し、従業員からの問い合わせに自動で回答するチャットbotは、多くの導入企業が作っています。また、議事録の要約や、文書のドラフト生成も鉄板の使い方です」(藤倉氏)

Difyで作成したアプリケーションは、Webアプリ(URL、iframe埋め込み、ウィジェット、Chrome拡張機能)やMCP(Model Context Protocol)などの方法で公開できる。Webアプリはモバイルでも利用可能だ。

一方で、Difyが全ての業務に適しているわけではない。藤倉氏は「既存の業務システムを無理にDifyに置き換えようとしない方がいい」と助言する。

「ERPや経費精算、人事管理など、全社で統一された定型的な業務フローを処理するシステムは、それぞれのサービスに強みがあります。Difyはそうした大規模なシステムの置き換えではなく、現場の細かいニーズを現場自身で解決できる点に強みがあります」(藤倉氏)

Difyはプラグインを開発すればさまざまなシステムとの連携も可能だが、既存の業務システムをDifyで代替しようとすると、かえって開発コストがかさんだり、トラブルの元になったりする可能性がある。全社システムとの役割分担を明確にした上で、現場主導の業務効率化に活用するのが得策だろう。

IT予算の少ない企業でも、Difyであれば無料でAI活用を始められる。AIによる業務効率化に興味はあるが、人材不足や予算不足で手が出せない――そのような企業はDifyを「市民開発」の基盤として検討してはいかがだろうか。

関連記事

利用者急増中の「Microsoft 365 Copilot」 “一番便利な使い方”をユーザーに聞いてみた

利用者急増中の「Microsoft 365 Copilot」 “一番便利な使い方”をユーザーに聞いてみた

企業において存在感を増す「Microsoft 365 Copilot」。その利用者はついに多数派となり、活用は新たなフェーズに入った。資料作成や会議にとどまらない多様な利用シーンと、ユーザーが実感する具体的な効果とは。 企業が今「ローカルLLM」を求める切実なワケ 導入の背景、流れ、費用、注意点を徹底解説

企業が今「ローカルLLM」を求める切実なワケ 導入の背景、流れ、費用、注意点を徹底解説

生成AIの業務活用が進む一方、クラウド利用のセキュリティ懸念は根強い。その解決策として、自社環境でLLMを運用する「ローカルLLM」が注目を集めている。なぜ今、この選択肢が選ばれるのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 消えたRPA、覇権のAWS 5年分の調査で分かった、現場が選ぶ“地味だが強い”IT資格

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 「OneDrive」新設定の"死角"とは? 「Microsoft 365」直近3カ月のアプデ総括

- PC操作ログで「隠れ残業」を防ぐ新サービス提供開始 マネーフォワード勤怠と連携

- 企業が今「ローカルLLM」を求める切実なワケ 導入の背景、流れ、費用、注意点を徹底解説

LangGenius 藤倉聖基氏(Business Development)

LangGenius 藤倉聖基氏(Business Development)