IoTデバイスとスマホ連携をプログラムレスにする「Linking」とは?:5分で分かる最新キーワード解説(2/4 ページ)

「Linking」のコンセプトは?

Linkingプロジェクトのコンセプトをひと言で言えば「IoTの日常化」だ。生体情報計測機能が備わる腕時計型やリストバンド型のウェアラブルIoTデバイスが脚光を浴びてはいるものの、現実にIoTの利点を実感している人はまだまだ少数。NTTドコモはIoTデバイスが日常生活に浸透していない理由を次の3点と考えた。

- IoTデバイスが高価である

- 誰もが魅力に感じるキラーサービスが少ない

- デバイスおよびサービスアプリ開発のハードルが高い

この3点は互いに関連している。パーソナルな日常生活のニーズは千差万別、何か1つのサービスでIoTが劇的に普及することは考え難い。また求められるIoTデバイスの種類が多様なだけに、大量生産にも限りがあり、1つ1つのデバイスコストがそう簡単には低下しない。

さらに求められるサービスに応じてアプリケーションとデバイスの双方を開発する必要があり、スマートフォンOSが提供しているプロファイルを利用するデバイス(例えば、生体情報計測機能付きの腕時計型デバイスやメガネ型デバイスなど)以外は、デバイスとアプリケーションとの連携機能を個別に作りこまなければならず、どうしても工数がかさみがちになる。

それもあって、ほとんどのIoT利用サービスはサービス開発会社が主導し、デバイス開発会社はその求めに応じたデバイスを開発する、一種の垂直統合型の開発になってしまいがちだ。ユーザー側としては、せっかく買ったデバイスが他のサービスでは利用できないことが多くなり、事実上デバイスとサービスを一体で買うことになるのでトータル価格が高止まりし、普及を阻害する要因になる。

そこで、デバイスとスマートフォン上のアプリを連携させる部分を切り出し、APIとすることで、デバイス開発とアプリ開発を分離、独立させようというのが「Linking」の考え方だ。APIに対応さえしていれば、同じ機能のデバイスはさまざまなサービスに対応することができる。

1個のデバイスを買えば、それに対応する複数のサービスから最も適切なものが選べることになる。その逆もしかりで、あるサービスに対して複数ベンダーのデバイスの中から好みのものを選べるようにもなる。こうなると競争原理が働いて、IoT利用が低コストになることが期待できそうだ。

また、アプリ開発側、デバイス開発側にとっても、お互いの技術詳細を知らなくてもAPIへのデータ受け渡しさえできれば簡単に連携可能になるため、開発工数の削減につながり、デバイスの広範な普及によってIoT市場自体が活性化することが見込める。

「Linking」とBLE規格の関係は?

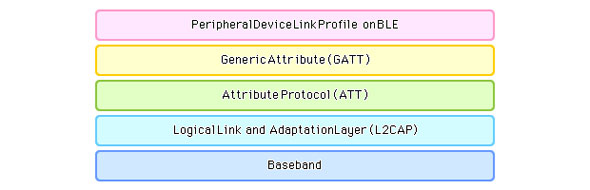

Linkingの位置付けをちょっと詳しく説明しよう。図2は、Linkingのアーキテクチャの階層構造を示したもので、この図の最上段にある「PeripheralDeviceLinkProfile onBLE」レイヤーがLinkingでの通信部分だ。

それ以下の層は、BLE規格のアーキテクチャそのままである。図のGeneralAttribute(GATT)というレイヤー以下のレイヤーがBLEデバイス同士の通信をつかさどる部分で、一般的には、アプリケーションがGATTレイヤーと直接やりとりできるように、いわばデバイスドライバのような機能をアプリケーション自身に作りこむ必要がある(つまりGATT層の上のレイヤーはアプリケーションになる)。そのデバイスドライバ的な部分をLinkingが受け持つと考えると良いだろう。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- M365×AIが強化 Excel「Power Query×AIエージェント」でデータ整形を完全自動化へ

- なぜ「シャドーAI」を使うのか? 調査で分かった“会社公認AI”への不満

- 「GitHubで開発環境が乗っ取られた……」犯人は人気のAIエージェント?:871st Lap

- いまさら聞けない「Claude Code」 できることと使用感を実践レビュー

- 無料、GPU不要、高精度 国会図書館が作ったOCRツールを触って試す【実践レビュー】

- 「C言語はもう言語じゃない」あるプログラマーの主張が妙に納得できる理由:867th Lap

- ランサム対策で見落としがちな「もう一つの脆弱性」 被害を抑えるための注目点とは

- サイバー攻撃はフィッシングよりも「脆弱性ねらい」「経営幹部ねらい」にシフトか

- 自動化がハイバリュー業務への集中を生む デジタライゼーションの中でRPAを考えるNBSの挑戦

- やる気ない退職しない、悪影響は50倍与える「ゾンビ社員」の実態と対処法

図2 「Linking」のアーキテクチャ(資料提供:NTTドコモ)

図2 「Linking」のアーキテクチャ(資料提供:NTTドコモ)