「2018年は1社にRPA100体が当たり前」知っておくべき3つの課題

RPAのロボットは制作が簡単なこと、さまざまな業務に適応できることから、スケールに至るまでの期間が短い。ロボットが増えすぎて手に負えなくなる前に、あらかじめ課題とリカバリー方法を知っておく必要がある。NTTデータ イントラマート 久木田 浩一氏が課題を整理し「RPAとBPM(Business Process Management)を組み合わせる解決法を語った。

大企業でのRPA導入事例が次々と発表され、中小企業の問い合わせも増えている。とはいえ、RPAも魔法の道具ではない。導入先行企業では、RPAをスケールさせるにつれて課題も生まれている。2月8日にエヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(以下:NTTデータ イントラマート)が開催した「Acccel Conference 2nd」では同社エバンジェリストの久木田 浩一氏がその課題を整理し「RPAとBPM(Business Process Management)を組み合わせることで、その課題を解決できる」と説明した。

RPA導入が進んだ企業の問題だと思う人もいるだろうが、そうも言ってられない。RPAのロボットは制作が簡単なこと、さまざまな業務に適応できることから、スケールに至るまでの期間は短い。ロボットが増えすぎて手に負えなくなる前に、あらかじめ課題とリカバリー方法を知っておく必要があるだろう。久木田氏の発表を基に本稿で紹介する。

また、BPMシステムといったRPAを補完するツールを活用する手法は、業務の自動化のみならず企業のデジタル戦略においてトレンドになるという見方もある。よって、RPAの最新事情を知りたい方も注目したい。

最初の障壁は低い、しかしスケールには苦労が伴う

RPAは、初期導入の障壁は高くない一方、スケールの段階ではさまざまな課題が生じると久木田氏は話す。幾つか分類して紹介したい。

1つ目は、ロボットを作成する際にかかる労力の問題だ。久木田氏は、作成したロボットを連結する作業を例に挙げた。RPAで業務を自動化する際、業務の一連の流れをシナリオ化した“大きなロボット”を作成すると効率が悪い。そこで「システムにログインする」といった細かい機能ごとにロボットを作成し、共通する機能をもった部品を使いまわす手法が推奨される。しかし、その部品の連結には一定のノウハウや技術が必要だ。連結部品が増えれば作業負担も増えてしまう。

また、作成時にはロボットの論理エラーを考慮する手間もある。ロボットが動作するシナリオ上で、エラー処理を設定することも可能だが、その場合にはシナリオが長くなり、制作にも負荷がかかる。

2つ目は、ロボットを起動させる権限をどのように管理するかという問題だ。久木田氏によれば、権限を設定せず、誰でもタスクを動かせる状況は内部統制の観点からもよくない。ロボットが稼働する範囲が基幹システムといったところまで広がればセキュリティの脅威も増すだろう。

そして3つ目には、人間とロボットの連携における問題が挙げられる。現状では、業務の合間に「承認作業」などの人手が必要になる場合も多く、その場合に人間とロボットのフローをどのように統合し、管理するかが問題になると久木田氏は話す。人とロボットを含めたプロセス全体を握ることで、無駄な待ち時間などを可視化したいという声もある。こうした課題を踏まえ、同氏はRPAと同社のステム共通基盤「intra-mart」を組み合わせる解決策を提示した。

骨の折れるロボット制作……BPMで変える

本題に入る前に、少し用語の確認をする。BPM(Business Process Management)とは、役割分担している関係者で業務の手順や担当者、ルールを含めた業務プロセスを共有し、業務を改善する経営手法のこと。

その業務プロセスは、国際標準(ISO19510)であるBPMN(Business Process Modeling Notation)という記法で作図することが一般的だ。難しく聞こえるが、要は普段行っている業務の順番を決めて、誰が何の作業をどのくらい行うのか図で可視化する。また、それを具体的にデジタルで実行、管理するシステムはBPMS(Business Process Management System)と呼ぶ。

同社の製品は、BPMSに当たる。業務のプロセスを同社のシステム共通基盤「intra-mart」上に登録すると、その行程に基づき、RPAや基盤上の部品がプロセスを実行する。ちなみに現在、intra-mart上で連携できるRPAツールはRPAテクノロジーズの「BizRobo!」とNTTデータの「WinActor」だ。

ロボットの弱点「エラー処理」の方法

intra-martを使ってどのように課題を解決するのだろうか。久木田氏はまず、1つ目に挙げたロボット作成に関わる課題のうち、ロボットの連結を効率化する方法を示した

通常、ロボットが動作するシナリオは「BizRobo!」などRPAツール上で設定する。これがいわゆるロボット作成作業だ。上述したが、作成方法として細かい機能ごとにロボットを作成すると、製作が効率化される一方、その連結に手間がかかる問題があった。しかし、細かい部品ロボットをintra-mart上に登録しておけば、同社のGUIツール「IM-LogicDesigner」を使ってロボットをドラッグ&ドロップで連結できるという。

「連結したタスク群を登録することもでき、シナリオ作成の手間が省ける」(久木田氏)

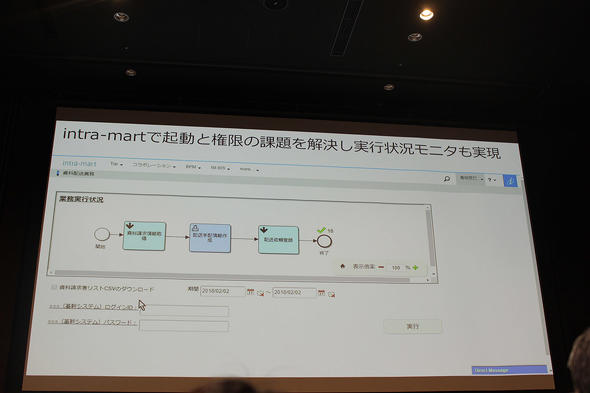

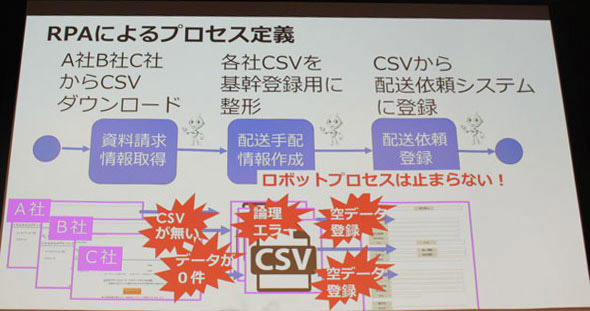

また、同氏はエラー処理の対処方法を「顧客請求資料の配送依頼」業務の例に沿って解説した。図1は、BPMNの記法で全体プロセスを登録したものだ。最初の「資料請求情報取得」と書かれた作業では、RPAが各社のWebサイトを巡回して、資料請求をした人のリストをCSV形式でダウンロードし、情報を抽出する。その後、抽出したデータを整形する「配送手配情報作成」作業やデータを配送依頼システムに登録する「配送依頼登録作業」が進行していく。

問題になるのはRPAが作業の途中でエラーを起こした場合だ。例えば「資料請求情報取得」では、サイトによって資料請求した人がおらず、CSVをダウンロードできないことがある。この場合、ロボットはデータがゼロの場合でもそのまま処理を進行し、空データを登録してエラーが発生する。そうならないために、プロセスを作図する中で「CSVファイルがない場合には、その結果を返し、後行程をスキップする」という分岐処理が必要だ。これも、intra-martで定義できると久木田氏は話す。

「ロボットはエラー処理が苦手。intra-martでは処理を分岐させ、その結果を人間にメールで通知できる」(久木田氏)

従業員が勝手にタスクを起動する 内部統制の方法

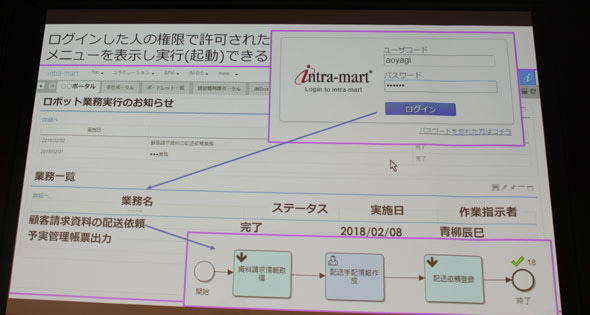

2つ目の課題である権限管理はどうするのか。久木田氏によれば、intra-martのポータル画面でタスクを動かす人の権限を設定することで、この問題に対処できる。

どのように制限が働くのだろうか。ロボットを起動させるためには、ポータル画面にログインする必要がある。ポータル画面上には、ログインした人に許可されたタスクだけが表示されない。これによって、好き勝手にさまざまなタスクを実行することが不可能となる。

また、ロボットには基幹システムにログインするためのパスワードを埋め込んでいるので、パスワードを取り出して他のロボットに特急で仕込むこともできないと久木田氏は説明する。

人とロボットの作業が混在する状況を統合する方法

3つ目の課題は、人間とロボットの連携に際する問題だ。intra-mart上ではプロセスの途中にワークフローを挟むことによって人とRPAの作業を統合することが可能だという。久木田氏は、人とRPAの連携が必要な業務として受注業務を挙げ、intra-martで全体プロセスを制御する様子を紹介した。

はじめに、作業の行程とその担当者をBPMNの記法で定義する。この例では、人が「注文書と見積書の突き合わせ」を行い、ワークフローが「受注確認」作業を回し、RPAが「ERPの登録」を行う流れになる。流れに基づいて、intra-martが全体を制御し、人やRPAなどに作業を渡しながらプロセスを実行していくイメージだ。

まずは、intra-mart側がメールサーバを10分おきに監視する。注文メールが送られてきた時点で、添付された注文書の中身を抽出、対応する見積書を探し出し、ポータル画面を通じて人に通知する。

通知を受け取った人は、次の担当者に「注文書と見積書の突き合わせ」作業を依頼する必要がある。この際、ポータル画面上から手の空いた人などに作業を振り分けることが可能だ。作業を振られた人は、intra-martが抽出した注文書と見積書の内容を見比べる。相違がないか確かめた後に確認ボタンを押せば、それを合図に今度は上長へと承認依頼が届く。上長が承認し、ボタンを押した時点で、RPAがERPへの登録を開始するという流れになる。

「intra-mart上で人とRPAの作業が自動的につながっていくため、RPAで無謀に長いシナリオを書き、大きなロボットを作る必要もない」(久木田氏)

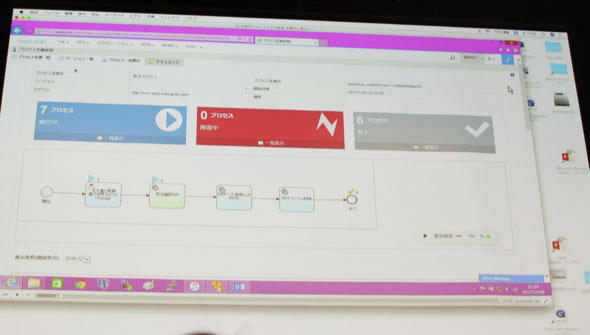

また、統合したプロセス全体のステータスはポータル画面上で確認できるため、プロセスの管理者が進捗のグリップを握れると久木田氏は説明する。

無駄な待ち時間をなくす方法

このようにプロセス全般を統合すると無駄な行為も見えてくるという。そこで、intra-martに搭載されているBAM(Business Activity Monitoring)機能を使って業務全体のパフォーマンスを可視化し、改善に役立てることを久木田氏は勧める。

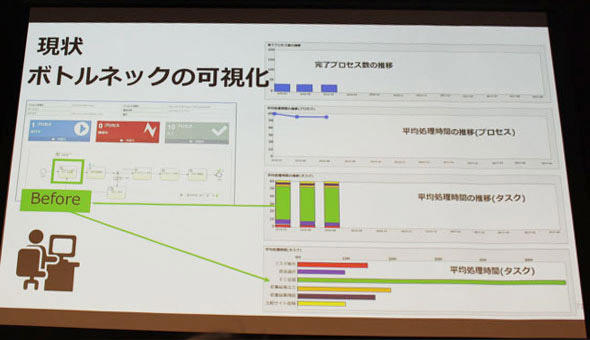

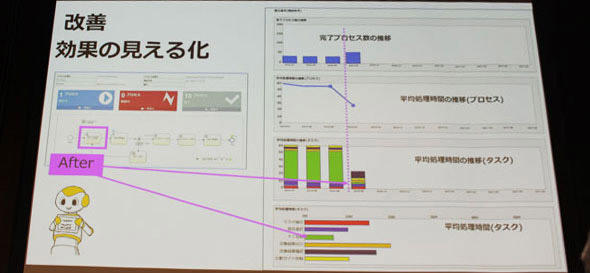

BAM機能では、業務や細かい作業単位で、処理にかかった平均時間を表示できる。例えば図5は作業の一部をRPAで自動化する前、図6は自動化した後のパフォーマンスだ。平均処理時間が月次でどのように変化するのか、その推移を見ることも可能だ。

「データに基づいて、無駄な行為やボトルネックとなっている作業を洗い出し、PDCAを回して業務効率を向上させる」(久木田氏)

その他、可視化のツールとしては、ロボットや人がそれぞれ担当する業務やそのパフォーマンスを一目で確認できるダッシュボードを提供する予定で準備している。

2018年は「1社にロボット100体」時代が到来

最後に久木田氏は、RPAと最新技術を連携させるプラットフォームという視点でもBPMSが必要だと説明した。例えば、intra-mart上では、OCR技術や、AI、QRコード、IoT、プロックチェーンといったさまざまな最新技術を連携できるという。

「具体的には、注文状況を知りたい場合に、LINE上で音声入力を使って質問すると、AIが質問内容を判断し、それを基にRPAが実際に注文状況を収集して、LINEに結果を返すといった連携ができるようになる」(久木田氏)

同氏は「2018年には、間違いなく1社に100体を超えるロボットが稼働することになる」と締めくくり、最新技術との連携も含め、ロボットを制御できる基盤の重要性を再度強調した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リストラ続きのMetaとAmazon、でもインターンは高収入が当たり前?

- 内部不正で一番怖いのは何? 調査が語る内情とは

- 「G検定」合格者が語る、挫折しないための学習ガイド

- 再びゲーム愛好家をアツくさせる「Xbox 360」のマル秘改造テク:696th Lap

- 現場がグループウェアに本当に求めているものとは? ユーザーの不満の声【読者調査】

- 社員2万人へのMicrosoft Copilot導入を突然中止、その企業に一体何が?:836thLap

- 外部ツールはもう不要? Googleのサービスを使い倒す現場の工夫【活用事例】

- 2025年、国内セキュリティ事件12事例を全検証 なぜあの企業の防御は突破されたのか?

- Tachyon生成AIが最先端7モデルを搭載、LLM出力の比較で業務選択肢広げる

- 飛騨市とさくらインターネットが自治体DX実証 国内完結型の生成AIで業務改善図る

図2 RPAがエラーした場合のイメージ図

図2 RPAがエラーした場合のイメージ図 図3 ポータル画面上での権限管理

図3 ポータル画面上での権限管理 図4 受注確認作業の全体プロセス

図4 受注確認作業の全体プロセス 図5 業務全体パフォーマンスを可視化した例(RPA導入前)

図5 業務全体パフォーマンスを可視化した例(RPA導入前) 図6 業務全体パフォーマンスを可視化した例(RPA導入後)

図6 業務全体パフォーマンスを可視化した例(RPA導入後)