5G時代の先を開拓する無線技術「OAM-MIMO多重伝送」って何?(3/5 ページ)

「OAM多重」技術とは何か

「OAM」はOrbital Angular Momentum(軌道角運動量)の略であり、電波の性質の1つを表す言葉だ。電波をグラフに描くとき、時間を横軸にして縦軸で振幅を表す波型(コサイン波)を描くことが多いが、その絵を描いた長い紙を捻ってらせん状にしてみるとイメージしやすいかもしれない。そのように、進行方向に対して同一位相の軌跡がらせん状に回転して進む性質が電波にある。それがOAMだ。

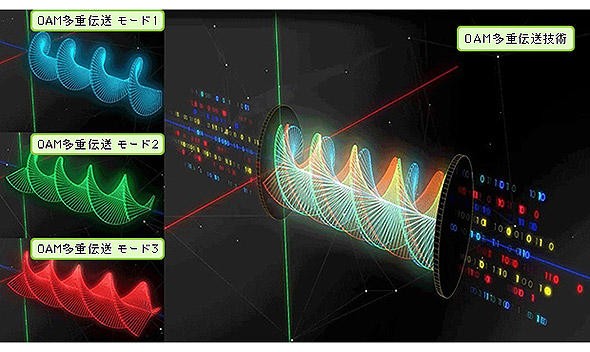

それなら、らせん状に回転して進む複数のデータストリームを、回転数を変えて同時に送信できれば、一度に多くの信号が伝送できるはず、というのが「OAM多重」の考え方だ。らせん状にとぐろを巻く電波を、二重らせんや三重らせんのように、複数絡み合わせるようなイメージである(図2)。

OAM多重の原理は古くから知られてはいた。しかし原理は分かっていても「実際に実験するのは困難だった」と研究チームの李 斗煥氏は言う。「このような性質を持つ電波は、低い周波数では離れたところの受信機に届くまでにエネルギーが拡散するため、異なる位相の回転数を持った複数のOAM波を、限られたサイズのアンテナで正常に受信側に届け、分離することができなかった。

しかし近年のミリ波帯などの高い周波数帯の集積回路技術の進歩により、高い周波数帯での装置製造が容易になったことと、ミリ波帯以上の高い周波数では電波の拡散を抑えられるアンテナのサイズが実現可能な大きさであるため、OAM多重が試せるようになった」のだと言う。

つまり低周波数帯では電波の拡散を抑制するためにアンテナが大きくなりすぎて実験が難しかったOAM多重技術が、準ミリ波以上の高周波数帯でやっと、比較的小型なアンテナを用いて実現可能になったというわけだ。

らせん状に回転するOAM波の位相の回転数を「OAMモード」と言い、理論的には無限に設定できる。受信する側では、送信側と同じ回転を(逆向きに)受信する必要がある。「それはボルトとナットの関係のようにらせん構造が合致するものである」と李氏は言う。これを逆に言えば、それぞれのOAMモードに合った位相の回転数で受信できる受信機なら、各モードのOAM波は干渉することなく、きれいに分離できることになる。

ただし、回転数を上げるほど電波が拡散していく性質があり、十分な強度で伝送することが難しくなるという課題もある。また、広い帯域を用いて、各モードのOAM波生成や受信時の分離には高度な信号処理技術が必要になり、多くのモードを生成したり受信したりするには技術的困難が大きい。

NTTでは変調多値数とチャネル符号化率を適応的に判断する適応変調符号化技術(AMC:Adaptive Modulation and Coding)、送信電力制御技術、受信側の信号分離技術を駆使し、ついに5つのOAMモードと4セットのアンテナによるMIMOを組み合わせての伝送にまでたどり着いたのである。

関連記事

「Ice Lake」と「Comet Lake」の違いは? 2020年の主力PC「Wi-Fi 6対応、AIブースター付き」で何ができるか

「Ice Lake」と「Comet Lake」の違いは? 2020年の主力PC「Wi-Fi 6対応、AIブースター付き」で何ができるか

インテルがようやく次世代のPC向けプロセッサを発表した。中でも注目なのが、軽量PC向けに作られた「Ice Lake」と「Comet Lake」と呼ばれるプロセッサだ。 Wi-Fi 6とは? IoT時代に最適な無線LAN「IEEE 802.11ax」

Wi-Fi 6とは? IoT時代に最適な無線LAN「IEEE 802.11ax」

2019年度後半に最終承認される予定の無線LAN規格「IEEE 802.11ax」。Wi-Fi 6とも呼ばれる新たな規格がいよいよ実装され、既にReadyな状態で製品出荷も始まっている。このIEEE 802.11axとはどんな規格なのか、スループットを支える技術概要に迫ってみたい。 Wi-Fi6、5G……押さえておきたいネットワーク機器市場の潮流

Wi-Fi6、5G……押さえておきたいネットワーク機器市場の潮流

スイッチやルーターなどネットワーク機器は成熟した市場の1つではあるものの、モバイル環境の広がりによって無線LANを中心に市場そのものは活発だ。5Gの動きも含めた、ネットワーク機器市場の今を見てみたい。 指摘される5Gのボトルネックとは? 6Gにつながる「Beyond 5G」最前線

指摘される5Gのボトルネックとは? 6Gにつながる「Beyond 5G」最前線

早くも「5G」の次世代無線通信システムの議論が始まっている。それが「6G」に先駆けてさらなる高速・大容量通信を追求する技術研究開発「Beyond 5G」だ。「5G」に潜むボトルネックとその解決策とは? 「O-RAN Alliance」とは? 5Gインフラをインテリジェントにする最新規格を解説

「O-RAN Alliance」とは? 5Gインフラをインテリジェントにする最新規格を解説

5G通信のサービス開始が迫る中、ネットワーク事業者と関連機器ベンダーによる5Gインフラの標準化が急ピッチで進む。今回は、無線アクセスネットワーク(RAN)のオープン化とインテリジェント化を推進するO-RAN Allianceの活動の一端を紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 「偽人事部」からのメールに要注意 だまされやすいタイトルとは

- データ活用、3割が「本番直前」で挫折 失敗する企業の共通点とは?【2025年調査】

- 企業広報の恐怖“意図しない炎上”は検知できるか 「AI炎上チェッカー」で過去事例を調べてみた

- “VMwareショック”の影響は想像以上に根深い――IT担当408人調査で見えた実態

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

図2 OAM多重伝送のイメージ(3つのモードでの多重伝送)(出典:NTT)

図2 OAM多重伝送のイメージ(3つのモードでの多重伝送)(出典:NTT)