企業を襲う「変革疲れ」の波――DXの障壁を超える方法を1150人の本音から探る

熱意と期待を持ってデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んだものの、さまざまな障壁によって「変革疲れ」を起こすケースも珍しくない。企業が「変革疲れ」から立ち直る方法は? 専門家が語った。

96%の企業意思決定者がDX戦略を持つ

「デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)推進の取り組みが進捗(しんちょく)せず、焦りはじめているケースは珍しくない。『改革疲れ』を感じている企業もある」と、アバナードの最高技術革新責任者である星野友彦氏は語る。

アバナードはグローバルで年間50億〜100億ドル以上の売り上げのある企業の意思決定者1150人(13カ国)を対象に、DXに関する意識調査をインタビュー形式で実施(調査期間:2019年4月〜6月)。その結果を基に、同社が開催したイベント「アバナード酒場」で企業におけるDXの取り組み状況と課題を共有した。企業がDXの障壁を乗り越え「変革疲れ」を克服する鍵とは。

DXに対する熱意を調査した項目では、「DX戦略を持っている」とした回答者が96%、「DXが自社の施策において優先順位のトップ3に入っている」とした回答者が92%に上った。これら企業が期待する効果としては、次のような項目が挙がっている。

今後12カ月で以下を実現する。

- 17%のROI(費用対効果)向上

- 10%のコスト削減

- 11%の生産性向上

- 10%のビジネス成長

アバナードは「DXに熱意をもって取り組んでいる企業が多く、高い期待を持っている」と考察する。

「例えば、データを利用して『何か新しいことをやりたい』という機運が高まっている。当社の顧客企業をみると、DXは『やったほうがよいもの』ではなく、『やらなくてはならないもの』として捉えられているケースが多い。その認識が経営陣だけでなく、現場のリーダーにも共有されるようになってきた」(星野氏)

DXに疲弊している企業が43%、原因は?

だが、同社によればDXの取り組みを進める企業の43%が「変革疲れ」を感じている。

「既存システムおよび業務プロセスの変更や改善、デジタル化が進まず、他社の成功事例が公開される一方で自社の進捗が鈍いことに焦る企業が多い印象。新しいチャレンジをしても取り組みがPoC(概念実証)で止まり、その後が続かないようだ。こうしたことから、現場がDXに疲弊するケースが珍しくない」(星野氏)

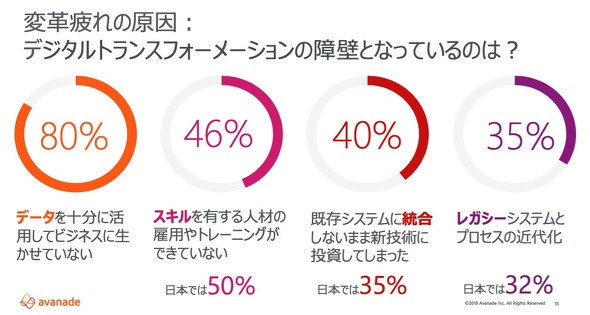

DXの推進を阻む障壁とは何か(図1)。

調査では、80%の回答者が、「データが十分活用できていない」ことを挙げた。データ活用に成功した企業の事例や、それを実現するツールが多く出回る一方、仕組みを構築し、運用できない悔しさを抱える企業が少なくないという。また、46%の回答者は、「スキルを有する人材の雇用やトレーニングができていない」と回答。日本は、グローバルの水準よりも高い50%の回答率を示した。

「企業のIT部門には、レガシーシステムを中心に取り扱ってきエンジニアが多く在籍している傾向にあり、新しい技術に通じたエンジニアを新たに雇用することが難しい。人材不足から外部の事業者を活用する場合もあるが、彼らが必ずしも組織文化に馴染めるとは限らない」(星野氏)

その他、星野氏は「注視すべき」として、「既存システムに統合しないまま新技術に投資してしまった」(40%)と「レガシーシステムとプロセスの近代化」(35%)という項目に触れた。

この課題は、2018年9月に経済産業省が発表した「DXレポート ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開」も言及している。DXレポートは、既存システムの刷新が遅れるとDXが実現できないばかりでなく、2025年以降に年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性を示唆するものだ。

しかし、星野氏によれば「日本企業はその認識がありながら、レガシーシステムのマイグレーションを進められずにいる。実際に、当社の顧客企業の99%はレガシーシステムの存在が原因で疲弊している」という。

「変革疲れ」を克服する方法は?

企業はDX疲れをどのように克服できるのか。星野は「DXを成功させる万能な方法はないが、DXを完遂するためのカギは存在する」として「Future Ready(未来に備えている)」というキーワードを挙げた。

「Future Ready」はMIT CISR(マサチューセッツ工科大学情報システム研究所)の定義で、「効率性」と「エクスペリエンス」の2軸で進化が進んだ状態を指す。具体的には、次の状態を実現していることだ。

- イノベーティブで、低コストな情報環境を整備していること

- モジュール型式でアジャイルに変化に対応できること

- データを戦略的資産として利用できること

- 優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できること

- エコシステムにすぐ組み込めること

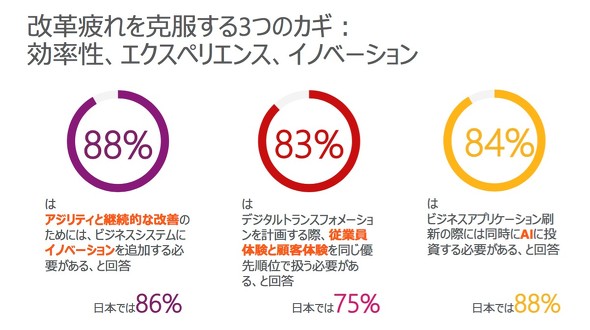

アバナードは、Future Readyが掲げる「効率性」と「エクスペリエンス」という軸に、「イノベーション」を含めた3次元での成熟を目指すことが、「変革疲れ」を克服しDXの取り組みを完遂させる鍵だと主張する(図3)。

星野氏によれば、DXでエクスペリエンス、効率性、イノベーションの3本柱での成熟が必要なことは今回の調査の回答者も感じているようだ。

例えば、エクスペリエンスに関しては、83%が「DXを計画する際に、顧客体験ばかりでなく従業員体験の向上を同じ優先順位で扱う必要がある」と回答。82%が「AI(人工知能)に投資する前に顧客・従業員双方のエクスペリエンスに投資する必要がある」とした。

また効率性の文脈において、星野氏は「効率を上げるには、継続的にビジネスプロセスを見直す必要がある。しかし、日本企業においては、現状の課題解決を目的としたプロセス改善は進みやすい一方、『将来のビジネスプロセスには何が必要なのか』を定義し、継続的に改善する姿勢が足りない」と語った。

またイノベーションについては、回答者の88%が「アジリティを高めつつ改善し続けるためにはシステムにイノベーションが必要だ」と答えている。イノベーションには多様な方向性があるが、星野氏は「レガシーシステムのモダナイゼーションおよびリプレース」と「AI活用」の2点を重視する。

レガシーシステムをオープンシステムやクラウドに乗せ変え、変更を視野に入れながら運用するには少なくともリライトが必要だが、星野氏は「機能の1つ1つマイクロサービスで実現していくことが望ましい」と勧める。機能がモジュール化され疎結合していれば、一部の変更が他に及ぼす影響が少なくなり、変化に強いシステムを実現できる。

さらに、アプリケーションの刷新とともに、AIの組み込みや統合を考えることも重要だ。今回の調査でも84%の回答者が「ビジネスアプリケーションの刷新と同時に、AIに投資する必要がある」としている。企業によっては「レガシーシステムとの統合方法を考慮せずにAIを導入したため、統合が困難だった」(78%)、「AIとデータソースおよびビジネスシステムの統合に改善の余地がある」(85%)という課題を抱えており、システムの刷新とAIの導入は切り離せない関係にあるようだ。

DXに効くRPA、AI活用

最後に星野氏は、これらエクスペリエンス、効率性、イノベーションの全てにおいて、ロボット(RPA)やAIが重要な役割を果たすと語った。実際に、調査ではインテリジェント系のテクノロジーに投資をしている企業の94%が、「インテリジェントオートメーションと予測分析は、今後の業績拡大において最も重要な要素になる」と回答している。

「人間の業務をロボットやAIが代行する世界、あるいは人間が実行したことを、ロボットやAIなどがチェックし、安全・安心を確保する世界は既に実現している。そうしたインテリジェンスは、効率性、エクスペリエンス、イノベーションを追求する上でますます必要になるだろう」(星野氏)。

関連記事

AIがPoCで止まる――費用は100分の1、PoCは15分、嘆きから生まれたAI分析ツールとは

AIがPoCで止まる――費用は100分の1、PoCは15分、嘆きから生まれたAI分析ツールとは

「AI導入は数億単位の費用がかかる」「ツールが難しい」「長期のPoCで取り組みが止まる」――こうした常識を覆し、費用は通常の100分の1程度、現場ユーザーでも活用でき、1回のPoCを15分にまで短縮したAIの分析ツールがある。 電通が考える「なぜAI開発は失敗するのか」つまずいて分かった4つのワナ

電通が考える「なぜAI開発は失敗するのか」つまずいて分かった4つのワナ

気が付けば、AIを取り入れることが目的化している。そういったケースは往々にしてあることだ。しかし電通はそうした「自己満足のAI開発」に警鐘を鳴らし、これからのAI開発に必要な視点を語った。 DXのPoC疲れ、意欲減退はなぜ起こる? 400人に聞いた調査結果

DXのPoC疲れ、意欲減退はなぜ起こる? 400人に聞いた調査結果

デジタルフォーメーション(DX)のPoC疲れや意欲減退はなぜ起こるのか。企業はどの段階でDXにつまづくのか。IDC Japanが調査した。 調査で分かった「日本企業のDXがいまいちな理由」デキる企業は何が違うか

調査で分かった「日本企業のDXがいまいちな理由」デキる企業は何が違うか

「ビジネスモデル開発? イエイエ、メッソウもございません」――目先の成果を求める日本企業のDXは総じて保守的。そんな結論が調査から明らかに。この状況で成果を出す日本企業がやっていること、特徴も分かった。 部分最適DXで新たなサイロ化が進む?

部分最適DXで新たなサイロ化が進む?

デジタルフォーメーション(DX)というキーワードが叫ばれて久しいが、企業の取り組みは進んでいるのか。IDC Japanは、国内企業を対象にDXの動向調査を実施。同社によれば、多くの企業がDXの効果を実感できていないという。DXの課題とは?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 失敗できない「SAP S/4HANA移行」 起こりがちなリスクと失敗回避のコツ

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- パーソナルデータの流通を自分で制御できる「PPM搭載電子レシート」とは?

- 「RPAをお祭り騒ぎにはしない」三菱東京UFJ、RPAへの全力投球

- オフィス回帰時代にバーチャルオフィスは不要? oviceが探る「第三の道」

2019年11月14日にアバナードが開催した「アバナード酒場」に登壇したアバナード 最高技術革新責任者 ディレクター 星野友彦氏

2019年11月14日にアバナードが開催した「アバナード酒場」に登壇したアバナード 最高技術革新責任者 ディレクター 星野友彦氏