S/4HANA移行後にデータ活用するための「2つのIT戦略」

ERPをSAP S/4HANAに移行した後、SAPのデータソースだけでなく、他の業務システムのデータを含めた活用はどのようにあるべきか。アシストの採用している製品群の活用例を基に解説する。

ERPを「SAP S/4HANA」に移行した後、単にSAPのデータソースだけでなく他の業務システムのデータも含めて活用するにはどのようにあるべきか。

パッケージ・インテグレーターであるアシストの尾坂剛嗣氏は「2つのIT戦略が有効」だとし、同社が採用している製品群の活用例を基に解説した。

本記事は、2023年4月19日のアシスト主催ウェビナー「SAPユーザ232社を取材してわかったSAP S/4HANA移行課題と解決策」の内容を基に編集部で再構成した。

データ活用を支援するフレームワーク

SAPをクラウドシフト、リフトする際は、インフラの運用や保守、データ活用をどうすべきかについて、移行前に十分検討しておく必要がある。

ERPはクラウド移行後も業務推進や課題解決、業務改革などにおけるデータ活用で利用される。その場合、SAP S/4HANAのデータだけでなく、動画や音声、他のクラウドのデータなどを組み合わせて効果的に活用する手段が必要になる。

インフラ運用や保守に関しても考慮すべきテーマは多く、これは別記事で解説しているのでご参照いただきたい。

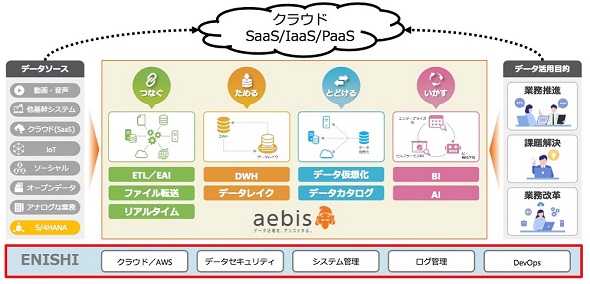

SAPをクラウド化し、他の業務システムのデータとともに活用する環境について、アシストは「aebis」(エビス)というデータ活用フレームワークを例に説明した。主に次の4つの視点でデータ活用を支援する。

| 視点 | 方法 |

|---|---|

| 「つなぐ」 | ETL/EAI、ファイル転送、リアルタイム連携 |

| 「ためる」 | DWH、データレイク |

| 「とどける」 | データ仮想化、データカタログ |

| 「いかす」 | BI、AI |

以下の図1はデータ活用に必須の要素を表している。今回は「とどける」と「いかす」、およびその基礎となる「ためる」の部分を説明する。

実現するには、システム管理やデータセキュリティ、ログ管理、DevOps、クラウド基盤が必須となる。これらに対しアシストは、「ENISHI」(エニシ)ブランドでサービスを提供している。

2つの選択「SaaSネイティブorハイブリッド」

データ活用に有効なIT戦略は2つある。1つは既存のオンプレミスシステムのデータを徐々にクラウドに置換していく方法だ。もう1つはクラウド(SaaS)ネイティブなデータ活用基盤に順次基幹システムを収容する戦略である。

既存のオンプレミスシステムのデータを徐々にクラウドに置換

既存のオンプレミスシステムのデータがBIなどで分析業務に活用されている場合、図1のようにデータは左から右へと流れる。基幹系システムやアナログ業務システムなどのデータはBIで扱えるように最適化され、BIなどの側で接続先や表、動作などの実装が行われ、分析環境が整備される。

しかし業務システムの一部が徐々にクラウドシフトすると、分析環境で外部のSaaSやIaaS、PaaSにあるデータをソースとして活用することになるため、さまざまな実装の変更が迫られる。業務システムがクラウド化するたびに変更が必要で、対応が困難になる。

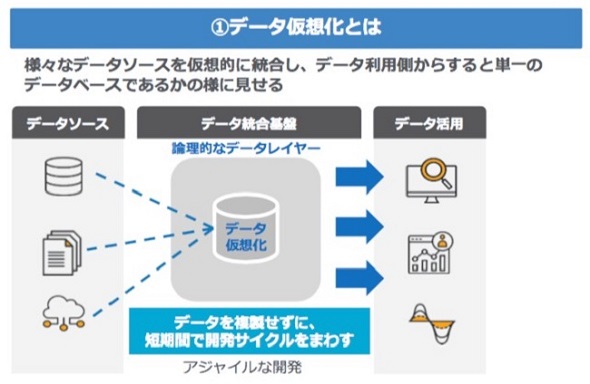

そこで、既存のETLやBIの変更を最小限にするため、アシストでは図1の「とどける」ステップに「データ仮想化」レイヤーを構築する策を提案している。クラウド化する前にデータ仮想化をしておくと、データソースがクラウドに変わっても引き続きBIで活用可能になる。

データ仮想化のためには「TIBCO Data Virtualization」を推奨している。多様なデータソースを仮想化して共通のJDBC/ODBCドライバー経由でデータ供給する仕組みだ(図2)。

この仕組みでは、パッケージアプリやデータレイク、RDBMS、データウェアハウス、エクセルなどのファイルから「メタデータを取得(イントロスペクト)」し、「仮想テーブル(View)を作成、結合や変換処理」した上で、「仮想テーブルとして公開」する流れとなる(図3)。

作成した仮想テーブルをBIツールなどで利用する際は、JDBC/ODBCドライバーでデータを吸い上げて利用するだけでデータソースのありかを気にする必要がない。

ユーザーはどういった表が使えるのデータカタログで閲覧して選択可能だ(図4)。セルフサービスBIを導入している場合は、ユーザー自身がデータカタログを検索してIT部門を介さず分析できる。

このように、ユーザーが利用する表のデータソースがオンプレミスシステムからクラウドに移行していても、ユーザーは今までどおり表を使える。数年かけて様々なシステムが順次SaaSに置き換わっても、BI側の実装の変更を最小限に業務できる。

SaaS移行にともないセキュリティの考え方も変わる可能性があるが、仮想化レイヤーで行やカラム、テーブル単位のアクセス権を制御して対策できる。安全性を保った上でクラウドシフトとデータ統合が可能だ。

TIBCO Data Virtualizationを利用したクラウド移行のイメージを図5に示す。図のA、B、Cがオンプレミスからクラウドに移行した場合だ。データ仮想化をしない場合は図の左側のように赤い点線囲みの部分の変更が必要になる可能性があり、影響が大きい。データ仮想化を行うと、影響範囲は図の右側のように小さくできる。

仮想化レイヤーではキャッシングやスループットを高める調整などが必要になるが、アプリケーションの設計や実装変更、テストを行うよりもはるかに負担が少ない。その結果、数年をかけた各種システムのクラウドシフトが容易になる。

以上がオンプレミスから徐々にクラウドに置換していく場合のハイブリッドな移行策となる。

SaaSネイティブを起点に既存システムを収容する戦略

企業によってはDWHがすでに「Snowflake」などのクラウドのデータウェアハウスに統合され、SaaSネイティブでシステムが稼働し始めている。そのような場合、主体となるクラウドに対して、既存の(残存しているオンプレミス)システムのデータを収容していくアプローチになる。これが2つ目のIT戦略である。

この場合、既存の仕組みから影響を受けないSaaSネイティブなデータ活用基盤を構築することが推奨される。その中でデータドリブンな文化や風土の育成に取り組み、確固たる方法論で事業戦略を成功させたいというビジョンを持つ企業が多いだろう。

データ活用基盤構築のためのソフトウェアの例

データドリブンな企業に変わるために求められることは多いが、今回はデータ活用基盤構築のソフトウェアに注目する。特にSAPを含むデータ活用について、押さえるべき要素は大きく次の6点に分類できる。

1.クラウドDWHへのSAPデータの統合

2.SaaSネイティブのモダンデータスタック

3.BIツールを基本としてもっていること

4.自動化機械学習(AI)による解析の力

5.BI、AIに基づくアラート(従業員の恊働を促進できる)

6.(上記要素のソフトウェア基盤が整備された上での)SAP内のデータ把握スキル

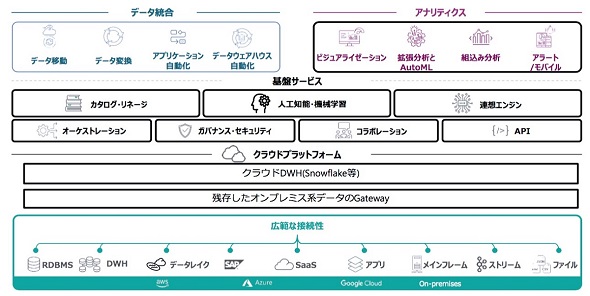

この6要素を兼ね備えたツールとして「Qlik Cloud」がある(図6)。以下でその概要を解説する。

Qlik CloudはSaaSだが、図の下段のようにオンプレミスからクラウドまで幅広い接続先をもち、既存のオンプレミスシステムとのデータゲートウェイを介した接続も可能だ。クラウドDWHの各種サービスを、一体化したユーザーインタフェースで利用できる。Snowflakeは試用環境を提供しており、SQL例やチュートリアル、サンプルデータ(1TBほど)も用意されている。

Qlik CloudはSnowflakeを一体化し、基盤サービスやデータ統合、アナリティクス全てのサービスを統合している。例えば、分析サービスメニューをクリックして、すでに存在する分析アプリケーションでSAPのプロジェクト管理のモジュールからデータを読んで分析したり、受注から現金化されるまでのフローを分析したりすることが可能だ。

また分析サービスで「新規追加」をクリックすると、分析の他、解析のための機械学習モデルの作成も可能だ。データとAI(人工知能)およびBIのプラットフォームが統合されており、必要なときに必要なツールを使ってデータを活用できる。

残存するオンプレミスのSAPのデータやSAP S/4HANAのデータ、非SAPのデータ、Snowflakeのデータ、その他のデータを統合でき、データ分析、AI・自動機械学習その他のサービスも一体化しているため、オンプレミスもクラウドもすべてClick Cloudプラットフォームで統合してデータ活用でき、機械学習ツールの利用やデータフローの管理もできる。

結果、Click Cloudの使い方を学ぶだけでデータ活用が可能で、学んだ使い方をベースにしてデータドリブンな日常業務を実現する文化風土の育成に注力することができるようになる。

特に、重要なデータボリュームをもっているSAP S/4HANAやその他基幹システムなどのデータを自由自在に使いこなし、AIの力も利用してデータ活用が可能になるのが、SaaSネイティブな環境に既存システムのデータを取り込んでいくこの第2のIT戦略である。

関連記事

SAPユーザー全体の約1割が回答した「SAP移行の現在地」 直面する課題が明らかに

SAPユーザー全体の約1割が回答した「SAP移行の現在地」 直面する課題が明らかに

電通国際情報サービスは2018年からSAPユーザーに意識調査を実施している。2022年は、SAPユーザー全体の約1割に当たる、232社のユーザーから回答を得た。調査の結果から、SAP S/4HANAへの移行を検討する企業や移行済みの企業が直面する、さまざまな課題が明らかになる。 「SAPのクラウド移行ってどうやるの?」 漠然とした疑問をスッキリ解決する記事8選

「SAPのクラウド移行ってどうやるの?」 漠然とした疑問をスッキリ解決する記事8選

ERPのクラウド移行と、クラウドERPの新規導入を検討する企業に向けて、SAP S/4HANA Cloudへの移行の不安に答えるキーマンズネットの記事8本を紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- ガリガリ君の赤城乳業が決めた「S/4HANA Public Edition」への移行 Fit to Standardへの覚悟を聞いた

- 自動運転車両で100メートル先の歩行者を検知する「量子レーダー」とは

- シュッと現れパッと消える「海水アンテナ」とは?

- 強電気魚の電気器官をデバイス化した「シビレエイ発電」とは

- CrowdStrikeとPalo Alto Networks、戦略で明暗分かれるか

- 「Microsoft Teams」に6つの改良 Web会議のライブキャプションの仕様も変更に