国産ERPが抱え続けた課題と進化 日本ベンダーが舞台裏を語る

連載第3回は、第2回に続き国産ERP誕生以降の歴史についてです。国産ERPが抱え続けた課題や、そうした課題を解消するため、どのような進化を遂げたのかを紹介します。

迫る2027年 ERPの未来をどう見極めるか

SAP ERPのサポートが最長でも2027年末に終了する「Xデー」が迫っている。国産ERPを25年以上にわたり提供してきたワークスアプリケーションズが、「Xデー」以降の未来を考えるための情報を届ける。

国内2000社以上が導入しているといわれるSAP ERPのサポートが、最長でも2027年末に終了する「Xデー」が迫っており、各企業には自社ERPのグランドデザインを改めて考え直すことが求められています。

本連載では、国産ERPを25年以上にわたり提供し続けてきたワークスアプリケーションズが、「Xデー」以降の未来を考えるため、ERPの歴史や分類、選定ポイント、生成AIを含む最新の技術動向などを多面的にお伝えしています。

第3回は第2回に続き、国産ERP誕生以降の歴史について解説します。国産ERPが抱え続けた課題や、そうした課題を解消するため、どのような進化を遂げたのかを紹介します。

国産ERPの登場と残った課題

2000年代に入ると、日本独自の商習慣に対応した国産ERPも多くリリースされるようになり、積極的に日本企業への導入が進みました。

例えば、1997年にリリースされ、幅広い業種と業務への対応を特徴とする「OBIC7(オービック7)」、オフィスPC向け財務会計システムから始まり現在に至るまで開発が続いている「GLOVIA(グロービア)」。他にも、基幹業務システムやERPの導入実績がある企業13社が集結し、コンソーシアム方式で開発された「GRANDIT(グランディット)」、ワークフローシステムである「intra-mart」をベースとして開発された「Biz∫(ビズインテグラル)」などが挙げられます。

国産ERPは、日本独自の商習慣に対応して開発が行われたため、コストも外資系の製品に比べて安く、結果として大企業だけでなく中小企業においてもERPの導入が進んでいくことになりました。

しかし、国産ERPが普及しても、下記のような2つの課題が依然として残りました。

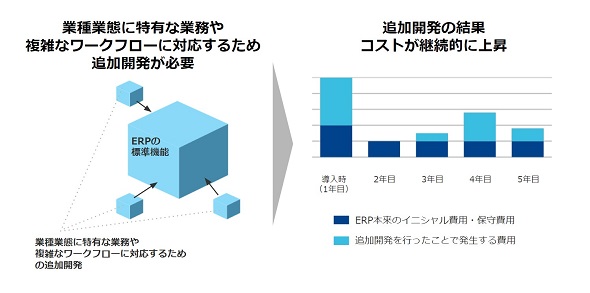

課題1. やはり残る、複雑な要件に対するアドオン・カスタマイズ

1つ目の課題は、国産ERPを導入しても、アドオンやカスタマイズからの完全な脱却ができなかったことです。

国産ERPは海外ERPと比べ、日本の商習慣や業種業態に広く対応しました。また、ERPの標準パッケージは幅広い業種業態に共通する業務を中心に設計されました。

そのため、特定の業種や業務だけで必要とされる機能へのベンダーの優先度は低く、標準パッケージには含まれません。その結果、標準パッケージに含まれていない領域については、ユーザーがそれぞれ個別に費用をかけて開発することになりました。

システム開発ベンダーは、あらゆる業種で求められるわけではない業種や業務に対応する機能は、個別にアドオン開発して費用請求ができるビジネスモデルとした方が売上が高くなるため、むしろ意図的に標準パッケージとしていないという側面もありました。

その結果、国産ERPの開発が進んでも、標準パッケージだけで業種特有の業務や、大規模な企業に特有のワークフローなどには対応できず、対応できない部分については個別開発が必要になりました。

課題2. 個別開発に伴う、バージョンアップ費用の増大

2つ目の課題は、個別開発によってバージョンアップに費用が発生したという点です。

日本のビジネス環境では法改正や制度変更が頻繁に発生し、これに対応するためにはシステムのバージョンアップが不可欠です。また、OSやミドルウェアの継続的な更新に伴うバージョンアップも求められます。

本来であればパッケージ製品のバージョンアップはある程度定型的に行えるため、そこまで大きなコストが発生することはありません。しかし、上述のように業種業態に特有の業務に対応するためアドオンやカスタマイズをしていると、バージョンアップ時に「作り直し」が発生するため、費用が大幅に増加します。

このように、国産ERPが広がったことで日本の商習慣への対応の課題は解消されたものの、特殊性の高い業種ごとの業務や、大企業特有のワークフローなどはサポートされず、個別開発に伴う課題は残り続けることになりました。

時代とともに進化するビジネスの伴走者へ

上述したように、国産ERPの登場によって企業の選択肢は広がったものの、業種業態毎の特殊性や、大手企業ならではのワークフローへの対応などには限界があり、継続的なバージョンアップが阻害される、という状況となっていました。

外資、国産を含む各ベンダーのERPは、そうした課題を解消すべく、トレンドやテクノロジーの進化を取り入れていきます。ここからは、時代の変化に合わせてERPの技術、提供形態がどのように変わっていったのかを解説します。

モノリシックからSOAへの進化

国産ERPが普及し始めた1990年代ごろ、システムはモノリシック(単一の大きな塊)構造であり、機能やプロセスが密接に結びついていたため、変更や拡張、異なるシステムとの連携が複雑になり、変更や拡張には時間がかかるのが一般的でした。

この状況に対し、SOA(サービス指向アーキテクチャ)の概念が提唱されました。SOAは、機能やプロセスが個々の独立したサービスとして提供されるため、変更や拡張が容易になり、新しいサービスの追加や既存サービスの変更が他のサービスに影響することが少なくなるという考え方です。

パッケージベンダーはSOAの考え方を取り入れることで「法改正の際に他モジュールに影響が出にくくする」「個社向けの改修が出ても他に影響を出にくくして品質を保つ」といった形で課題の解消を目指しました。

オンプレミス型からクラウド型への転換

また、クラウド技術の進化も日本のERPに大きな影響を与えました。日本企業は従来、自社でデータセンターやサーバを運用するオンプレミス型のERPを主流としていましたが、2010年前後からクラウド技術の進化により、サーバやネットワークを自社で保有しないプライベートクラウド型のERPが普及しました。

この変化により、企業は容易にスペック変更や容量の調整が可能になりました。また、サーバの調達やサーバルームの維持にかかる物理的なコストを削減できるようにもなりました。セキュリティや脆弱性の面でも、迅速な対応や専門的なサポートを受けられるなど、クラウド型のERPは新しいスタンダードとなりました。

2層ERPからポストモダンERPへの展開

さらに、SOAの考え方やクラウド技術の発展を背景に、「複数の最適なERPを組み合わせる」ことによって個別開発を排除する考え方が提唱されるようになりました。まず提唱されたのは「2層ERP」の概念でした。これは、本社と支社や子会社で異なる規模や内容のERPを構築し、データ連携して運用する手法です。例えば下記のような運用が考えられます。

- 事業規模が大きく、複雑なワークフローが求められる本社ではオンプレミスのERPをカスタマイズして使う

- 事業規模が大きくないグループ会社では、中小規模向けの国産クラウドERPを使い、本社ERPに連携する

このように、業務の規模や複雑性に合わせてシステムを選定することで、個別開発の影響をできるだけ抑えてコストを最適化するアプローチが生まれたと言えます。

そして、こうした「業務の規模や複雑性に合わせてシステムを選定する」という考え方をさらに推し進めたのがポストモダンERPの考え方です。

ポストモダンERPでは、「コアのERP」はそのまま利用してスリムに保ち、複雑性が求められる分野では周辺のソリューションを組み合わせて利用します。例えば、下記のような運用が考えられます。

- 財務会計や販売調達などの根幹となる分野ではERPをそのまま利用する

- 日本の特色が強い人事や固定資産の領域は別のソリューションを組み合わせる

この考え方により、2層ERPのように「会社単位で別のERPを利用する」だけでなく、業務領域単位でも最適なソリューションを組み合わせられます。特色の強い領域で専門的なソリューションを使うことによって、個別開発によるコストやバージョンアップの制約を排除できると言えます。

さらに近年は、APIを通じて更に組み合わせの柔軟性・拡張性を強化した「コンポーザブルERP」の考え方にも注目が集まっており、「組み合わせ」によるERP最適化の流れが加速しています。

このように、ERPの進化はモノリシックからSOA、オンプレミス型からクラウド型、そして2層ERPからポストモダンERPへと連続的な変遷を遂げています。この変遷を通して、企業は単一の大きなシステムではなく、各拠点が自らのニーズに合ったモジュールを選択して利用することで、より効率的で適切な業務プロセスを構築できるようになりました。

しかし、ERPの進化により日本特有の商習慣や業務の複雑性に対応できるようになった一方で、企業は自らの事業や規模にあわせて最適なERPを構築、導入し運用していくスキルが求められるようになっています。

中核となるERPの選定をする場合も、部門ごとに異なる意見が上がりやすく、統一された選定基準を決めるのは容易ではありません。複数のERPを組み合わせて利用する場合は、さらに選択肢が広がるため、事業の規模や内容に最適なものを選択する能力も必要とされます。

そこで次回は、「自社の業務に適したERPはどのような基準で選べばよいのか」という考え方を深めるために、海外と日本のERPの違いを中心に解説します。

関連記事

近づく「Xデー」、どうするSAPの2027年問題

近づく「Xデー」、どうするSAPの2027年問題

国内2000社以上が導入しているといわれるSAP ERPのサポートが2027年末に終了する「Xデー」が迫っています。本連載では「Xデー」以降の未来を考えるため、ERPの最新の技術動向などを多面的にお伝えします。 「日本型ERP」のスパゲッティー化はなぜ起きたのか?

「日本型ERP」のスパゲッティー化はなぜ起きたのか?

本連載では、ワークスアプリケーションズがERPの歴史や分類、選定ポイント、生成AIを含む最新の技術動向などを多面的にお伝えしています。第2回は、ERP登場の歴史や、普及に伴い日本企業が直面した課題について解説します。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策

- 「AI時代にSIerはいらない」 信じているのはまさかの“あの人たち”だった【調査】