みんな使っているの「みんな」とは誰? 大阪メトロがアドオンを80%削減してSAP S/4HANAを導入した全貌

長く公営企業で決算は年1回だった大阪メトロは、2018年の民営化に伴い、四半期決算の必要に迫られてERPを導入した。しかし、全てベンダー任せでシステムを構築したことが問題を生み出していた。アドオンを80%削減してFit to Standerdを実現した、「使ってなんぼ」のERP導入を届ける。

大阪メトロのルーツは、1903年に大阪で始まった路面電車にまでさかのぼる。1933年から地下鉄の営業を開始し、今では大阪市内の地下を縦横に走るネットワークを運営している。2018年に民営化し、大阪メトロと呼ばれるようになった。

売上高は約1800億円(2023年度)、経常利益376億円(同)、一日当たり平均約240万人が同社の路線を利用している。現在、2025年の大阪万博の会場に市内から唯一乗り入れる路線を建設中だ。

長く公営企業で決算は年1回だった大阪メトロは、2018年の民営化に伴い、四半期決算の必要に迫られてERPを導入した。しかし、全てベンダー任せでシステムを構築したことが問題を生み出していた。

2024年7月に都内で開催されたSAP Japan主催イベント「SAP NOW Japan」の事例講演に、大阪市高速電気軌道(大阪メトロ)執行役員(経理、調達担当)の多田昌功氏が登壇し、「経理基幹システムを1年で全面刷新〜プロジェクト責任者主導で業務フローを見直し、アドオンも80%削減〜」と題して講演した。アドオンを80%削減してFit to Standerdを実現した、「使ってなんぼ」のERP導入を届ける。

「データを入れるだけ」の経理システムから脱却する

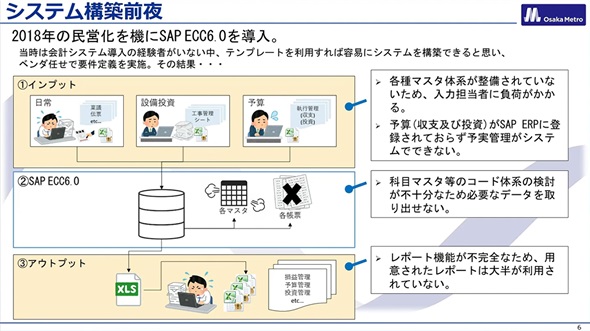

長く公営企業だった同社の会計業務は、決算は年1回、月次決算も実施していない状況だった。それが2018年の民営化に伴い、四半期決算の必要に迫られたため、ERPを導入することになった。会計システムの導入経験者は不在だったため、テンプレートを利用すれば容易にシステムが構築できる「SAP ECC6.0」を導入した。だが、全てベンダー任せでシステムを構築したことが問題を生み出していた。

まず、各種マスターの体系が整備されず、入力担当者に負担がかかっていた。また、予算がシステムに登録されていないため予実管理ができない、コード体系の検討が不十分、レポート機能が不完全で用意されたレポートがほとんど使われていないなど、課題が多く活用が進まない状況だった。

さらに、部分最適でシステムを作ってアドオンが多用されていたことも、運用負荷を増大させた。

多田氏は1987年に大阪の鉄鋼商社に入社した。経理部門でキャリアを積み、2021年に大阪メトロに入社した。鉄道事業に詳しくなかったが、前職で経理システム構築を手掛けたことがあった多田氏は、当時のシステムが抱えていた問題に気付く。その解決のためには、新しいシステムを構築する必要があると思い、行動を開始した。

「約1年かけて、各部門がどのように経理システムを利用しているかをヒアリングした。その過程で、自分自身が大阪メトロの仕事の内容を理解することにもつながった」(多田氏)

最大の問題は、当時のシステムは単なる「入力マシン」であり、登録した情報をほとんど活用できていなかったことだ。「データの登録時にWBS(Work Breakdown Structure)コードも入力しているが、何のために入力しているか分からず、その情報は全く活用されていなかった。またコード体系を考えずに要件定義をしており、全面的な刷新が必要だった」と多田氏は語った。業務に必要な計数は、経理システムの外で表計算ソフトで管理しており、非効率で属人的な状況だった。

デモを13回見てS/4HANAの標準機能でやれることを見極める

多田氏は、ヒアリングの結果を基に経理部門内で一からコード体系の検討とデータベースの構造を議論し、仮説を立てた。まず経理部門として必要なデータとあるべきシステムのイメージを固め、その上でSAPの担当者に新たなERPの候補だった「SAP S/4HANA」(以下、S/4HANA)の機能デモを依頼した。

「8カ月の間に13回デモを依頼し、標準機能で何が実現可能か、イメージのすりあわせをした。この過程で、新たなERPで運用できるイメージはつかめたものの、それをRFP(提案依頼書)に自力で落とし込むことは難しかった。そこでSAPの専門コンサルティング企業の力を借りて、RFPの作成を開始した」

RFPの作成には3カ月を要した。作り直したコード体系やデータベースの構造、出力データのイメージをプロジェクトメンバーで擦り合わせていった。「時間はかかったが、この時点でシステムの全体像がほぼ確定した」と多田氏は語る。新システムに使用するERP製品は、S/4HANA以外のシステムを含めて検討比較した結果、「RISE with SAP」の「SAP S/4HANA Cloud Private Edition」を採用することに決定した。

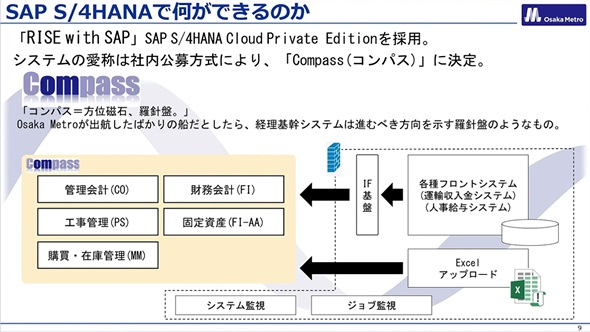

「従来のシステムは入力だけにしか使われないという反省があった。新システムは、システムに愛着を持ってもらおうと思い、社内で愛称を公募して『Compass(コンパス)』と名付けた。2018年に民営化という船出をした会社の羅針盤という意味を込めている」と多田氏は語る。

Compassでは管理会計や財務会計、工事管理、固定資産、購買・在庫管理の5つのモジュールを導入している。これらのモジュールに入出力するインタフェースは、鉄道の運輸収入を管理する収入金システムに加え、人事給与システムを用いている。また、表計算シートからのデータアップロードシステムも内製した。

「目指したのは、必要なデータを即時に把握でき、多面的な分析ができるシステムだ。同時に業務フローを見直し、アドオンを減らすことで保守、運用のスリム化を実現したいと考えた」(多田氏)

経理システム刷新のプロジェクトは、同社とSAP(協力会社含む)の計113人で実行に移された。「当社のメンバーは、全員現業との兼務でプロジェクトに臨んだ。構築後のテスト総括や移行総括、教育総括などは各領域のリーダーが兼任した」と多田氏は述べた。

多田氏は、各部署からのプロジェクトのメンバーを選出し、時間を確保することに苦労したと話す。

「技術部門のメンバーにデータ作成などを依頼したが、予算作成の時期と重なり、業務調整と時間確保が大変だった。また、以前のシステムは活用度が低かったことが災いし、経営陣、現場部門のどちらからも改善の要望が多くなかったことも問題だった」

こうした課題を調整しながら、プロジェクトは2023年3月からスタートし、ちょうど1年後の2024年4月からシステムを本稼働させることに成功した。

「要件定義を始める前に業務内容をヒアリングし、その後RFPを作成によるシステムのイメージ固めに時間をかけたことで、通常よりも要件定義にかける時間を短くできた」(多田氏)。加えて、アドオンを減らしたこともアドオンの要件定義をする時間の短縮につながった。

その後の設計開発フェーズでは、毎週の進捗(しんちょく)確認会議にプロジェクトの各領域リーダーが必ず出席し、課題を共有して手戻りを減らすことに努めた。「私は各領域の議事録に全て目を通し、不明点は進捗会議までに各リーダーに説明を求めた。その結果、進捗会議はメンバー間で方針を共有することに集中できた」(多田氏)。

開発の最終段階では、本稼働までに対応すべきことと稼働後に対応することを切り分け、優先順位を明確にすることで、予定通りの稼働にこぎ着けた。

みんな使っている、の「みんな」とは誰?

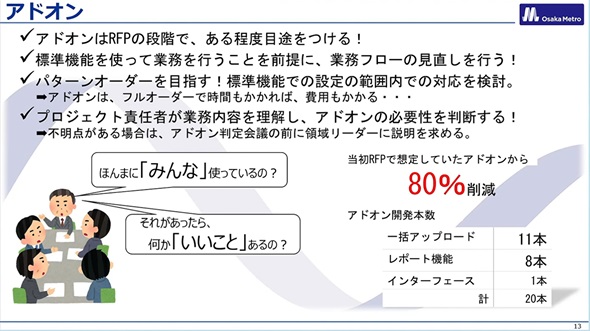

今回のシステム構築では、標準機能を使うことを前提にアドオンを極力削減することに力を注いだ。

「アドオンは、スーツに例えればオーダーメイド。標準機能を基にしたカスタマイズは、パターンオーダーで袖やウエストを微調整するイメージ。その範囲で対応することを原則とした」(多田氏)

アドオンを減らすため、まず各領域のプロジェクトの責任者が業務内容を理解した上で、アドオンの必要性を判断した。

「そのアドオンは本当に必要なのかと聞いてみると、『みんな使っている』という返事が返ってくる。しかし、実際はその部門しか使っていないことも多かった」(多田氏)

例えば、鉄道資産の償却資産税の申告業務について、実務を理解していない監査法人の意見を採り入れてアドオンを開発していた。しかし、実務面ではかえって作業が増えており、調べてみると多くの同業他社は専用のパッケージソフトを使っていた。そこで同社もSAPからのデータを専用パッケージと連携させる仕組みに変更し、アドオンを排除した。

「また、前のシステムで作っていた数十種類の帳票も、実際には使用されていないものが多く、大半は標準機能で対応が可能だということが分かった」(多田氏)

同時に、アドオンの効用についても吟味を重ね、業務に不可欠と判断されないアドオンを排除し、標準機能への代替を進めた結果、当初想定していたアドオンの約80%を削減することに成功した。今回の開発プロジェクトでは、システム利用者の業務内容を理解することに留意した。「何のための業務か、またデータの過不足を洗い出した」と多田氏は語る。

不足しているデータは、極力手間をかけずに入力または連携する方法を考えた。また使われていないデータは、入力することが規定で決められており、形骸化しているケースもあった。その場合は規定の見直しも含めた業務フローの見直しを実施した。

システムは「使ってなんぼ」

稼働後3カ月が経過したシステムは大きなトラブルもなく運用されている。2025年3月期第1四半期決算は、従前のシステムよりも効率よく作業を終えることができた。今後は、経営幹部をはじめ、社内でのシステムの活用度を高める活動に力を入れていくという。

「システムは『使ってなんぼ』、つまり使ってこそ価値がある。経営管理の精度を向上するため、幹部が直接データにアクセスし、経営判断に生かしてこそ、プロジェクトは成功したといえる。そのため、幹部などの利用者向けに定期的な研修を続けていく。BIツールの連携も検討している」(多田氏)

ただ、従業員にとって経理のシステムは経理部門が使うもので、他部門は関係ない協力者だという思い込みはまだ根強いという。このシステムを使えば業務が楽になるということを引き続きアピールしていきたいと多田氏は話した。

関連記事

富士通ゼネラル、メインフレームをSAP S/4HANAに刷新 「昭和100年問題」を回避した決断とは

富士通ゼネラル、メインフレームをSAP S/4HANAに刷新 「昭和100年問題」を回避した決断とは

富士通ゼネラルは、長年使い続けたシステムが「昭和100年」に当たる2025年にエラーを起こすことが分かり、2024年末までに基幹システムの刷新を迫られていた。システムの本稼働が遅れるかもしれない状況の中、どのようにプロジェクトを成功に導いたのか。 「持つ経営」のトラスコ中山、オンプレSAP S/4HANAをクラウド移行する逆張り戦略

「持つ経営」のトラスコ中山、オンプレSAP S/4HANAをクラウド移行する逆張り戦略

トラスコ中山は「在庫は成長の源泉」と考え、業界内でも圧倒的な数の在庫を保持することで成長を続けている。なぜ在庫を保持すべきと考えているのか。そしてどのようにして顧客に製品を短納期で届けているのか。同社のビジネスモデルを支えるデータ基盤とERPの関係が明らかになった。 ガリガリ君の赤城乳業が決めた「S/4HANA Public Edition」への移行 Fit to Standardへの覚悟を聞いた

ガリガリ君の赤城乳業が決めた「S/4HANA Public Edition」への移行 Fit to Standardへの覚悟を聞いた

「ガリガリ君」をはじめとした氷菓、アイス製品を製造、販売する赤城乳業は、SAP ERPの保守期限に対して決断を迫られていた。同社は検討の末、SAPのクラウド版ERP「SAP S/4HANA Cloud Public Edition」への移行を決断した。どのような検討が行われたのか、Fit to Standardをどう実現しているのかを聞いた。 伊藤忠が15拠点に「SAP S/4HANA」を導入 基幹システム刷新成功のヒントが分かる

伊藤忠が15拠点に「SAP S/4HANA」を導入 基幹システム刷新成功のヒントが分かる

伊藤忠は海外現地法人および一部の海外グループ企業が利用しているSAP ECC6.0をSAP S/4HANA Cloudへと移行するプロジェクトを進めている。すでにグローバル15拠点で移行を完了し、2025年11月までに残り約30拠点で完了する予定だ。移行プロジェクト担当者への取材から基幹システム刷新成功のヒントが分かる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 大企業がこぞって使うM365 CopilotとChatGPT、業務への貢献度は? 生成AI利用状況を徹底調査

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策

大阪市高速電気軌道(大阪メトロ) 多田昌功氏

大阪市高速電気軌道(大阪メトロ) 多田昌功氏