なぜ、BIツール業界で「セルフサービスBI」が躍り出たのか――BIツールの変遷を振り返る:IT導入完全ガイド(2/4 ページ)

BIの歴史から知る、従来のBIツールとの違い

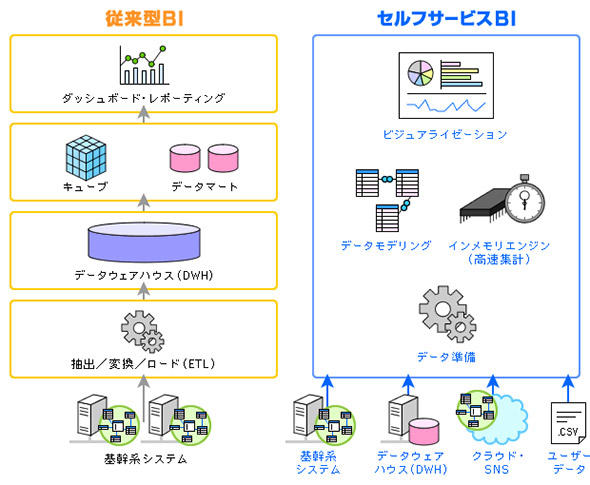

セルフサービスBIについて正しく理解するには、従来のBIとの違いを知る必要がある。そこでここでは、これまでのBIツールがどのように変遷して来たのか、その歴史を振り返ってみる。

BIツールが普及し始めたのはいまから20年ほど前であり、SQLを知らなくてもビジネス上の用語でデータを活用できるとして、多くの企業で受け入れられていった。このころのユーザー企業の中には“営業担当者であってもSQLぐらいは覚えるべき”といったかなりハードルの高い風習が根付いているところもあったくらいなので、BIツールの登場は大きなインパクトがあった。

こうしてデスクトップ版やクライアント&サーバ版のBIツールが各ベンダーから出そろうようになり、市場は成熟していった。このころの代表的なベンダーとしては、レポーティングであればビジネスオブジェクツ、コグノス、クリスタルレポート、また管理会計ではハイぺリオン、マーケティング向けの統計解析ではSPSSなどが挙げられる。

2000年代に入ると多くの業務アプリケーションでWeb化が進んでいったが、この波はBIの世界にも訪れ、多くのBIツールがよりシンプルで管理しやすいWebアーキテクチャへと移行していった。

同時に、幾つかの機能を同時に使えるようにするというBIツールのスイート化も進んだが、そのきっかけとなったのがベンダー間の大規模な企業買収のラッシュだ。BIベンダーがBIベンダーを買収したり、メガベンダーがBIベンダーを買収したりといった流れが加速した結果、さまざまな業務システムにおいてBIが標準的なプラットフォームとなっていった。

ガートナージャパン リサーチ部門アプリケーションズマネージングバイスプレジデントの堀内秀明氏はこう振り返る。「例えばオラクルはハイペリオン、SAPがビジネスオブジェクツ、IBMがコグノスなど、メガベンダーによるBIベンダーの買収は象徴的のものといえるでしょう。こうした買収が続いた結果、BIが業務システムの標準的なプラットフォームとなると、情報システム部門には、社内でBIツールを使えるようにしておくことが当たり前のミッションとなり、データを見るための基盤の整備や分析ツールの管理を担当するようになっていったのです」

BIに関しての情報システム部門の役割のほとんどは、BIツールを使って何をしたいのかをユーザーから聞き、その要望をかなえるために対応するというものであった。どんな分析をしたいのか、その結果どういった意思決定をしようとしているのか、分析が必要なのは日次か週次か……など、ユーザーからのさまざまな要望をヒアリングしながら、それぞれに対し適切な検索画面やレポート画面、データのダウンロード画面などを作成していくこととなった。

しかしデータ分析/活用のニーズが日を追うごとに拡大していく中、やがて情報システム部門の負荷もばかにならないものとなっていく。加えて分析対象となるデータというのは最初から全て判明しているわけではないケースも多いため、最初に情報システム部門がデータをそろえてビジネス部門に提供し、そのデータを使ってユーザー側が分析を行っていく中で、“やっぱりこのデータとこのデータも欲しい”といったリクエストが、再び情報システム部門に寄せられることになる。だが、情報システム側も要求に応じてすぐにデータを用意することは難しいことから、もっと自由かつ迅速にデータを活用したいという潜在的な不満がユーザーの間にまん延するようになっていった。

このような動向にいち早く対応したのが、今日セルフサービスBIツールを提供しているベンダーだった。ユーザーが自在にデータを集めてグラフィカルな図で確認しながら、新たに必要なデータがあれば取り込んでグラフ化することができ、またユーザー間でデータを共有して意見を交わすこともできる──そんな新しいBIのかたちが提唱され、それを実現するBIツールが登場。いつしかベンダーやメディアが「セルフサービスBI」と呼ぶようになったのである。

「つまり、これまでのBIプラットフォームだけでは何か足りないよね、というユーザーの声に応えて、“かゆいところに手が届く”ようにしたのがセルフサービスBIというわけです」(堀内氏)

関連記事

主要ベンダー2社に聞いた、セルフサービスBIはここが違う

主要ベンダー2社に聞いた、セルフサービスBIはここが違う

錦織圭選手の試合データの分析結果は? 福原愛選手の打球の軌跡は? 業務部門がメインユーザーであるセルフサービスBIではどんなことができる? 主要ベンダー2社に聞いた、製品の特徴を紹介する。 セルフサービスBIを使いこなす、社員1100人以上に普及させた導入術とは?

セルフサービスBIを使いこなす、社員1100人以上に普及させた導入術とは?

セルフサービスBIを使いこなす従業員が1100人もいるNTTデータ。ユーザー部門が主体となってダッシュボード制作やデータ分析やできるといわれるセルフサービスBI、そこで情シスが持つべき役割は何だったのだろうか? 「そして誰も使わなくなった…」放置されたBIツール、「牛角」チェーンの復活劇とは

「そして誰も使わなくなった…」放置されたBIツール、「牛角」チェーンの復活劇とは

「牛角」などの飲食店チェーンで知られるレインズインターナショナルは、海外製のBIツール導入に失敗、「導入1年後には誰も使わなくなった」状況に陥った。同社のBIツール活用の軌跡とは。 【BI導入事例】2倍の受注に「2倍働く」以外の答えを作る――名古屋のものづくり企業が選んだ方法を取材した

【BI導入事例】2倍の受注に「2倍働く」以外の答えを作る――名古屋のものづくり企業が選んだ方法を取材した

製造工程が「ぶっ通しで20時間」もかかるエンジンを取り扱う三菱重工航空エンジン。受注が増える中でサプライヤー管理や品質管理、需要管理の工程を効率化した。IoTなどの未来志向の技術を、現場の効率化に還元する。何にどう効果があったのか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 消えたRPA、覇権のAWS 5年分の調査で分かった、現場が選ぶ“地味だが強い”IT資格

- リチウムイオン電池の7倍も濃い「リチウム高級酸化物電池」とは?

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策

- M365 Copilot、社内95%が使っても利用格差はなぜ起きる? やって分かった定着の鉄則

- 「AWS認定」「登録セキスぺ」に並ぶ新定番 受験者急増のIT資格と納得の理由

図1 「セルフサービスBI」と従来型BIの違い(出典:クリックテック・ジャパン)

図1 「セルフサービスBI」と従来型BIの違い(出典:クリックテック・ジャパン)