専門家が解説「働き方改革法」罰金にならない最低ラインはどこ?

違反企業には罰金が課される可能性もある「働き方改革関連法」。広範にわたる法改正があるが、果たして最低限、守るべきラインはどこだろうか。対策方法を聞いた。

いわゆる「働き方改革関連法」が2019年4月から施行された。今回の法改正では「雇用対策法」「労働基準法」「労働時間等設定改善法」「労働安全衛生法」「じん肺法」「パートタイム労働法」「労働契約法」「労働者派遣法」のそれぞれが改正されることから、企業の人事総務部門では対応を急ぐ必要がある。

働き方改革関連法の柱は「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」「長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等」「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」の3つだ。

緊急性が高い対応ポイントはどこにある?

社会保険労務士法人である迫田・村上リーゼンバーグの村上剛久氏は この3つの骨子に沿って「企業がまず対応すべき、優先度の高い項目は5つある」と整理する。本稿は村上氏の講演を基に、緊急度の高いポイント5つに話題を絞り、それぞれの概要と対応方法を紹介する。

村上氏によると、働き方改革関連法の3つの柱「働き方改革の総合的かつ継続的な推進」「長時間労働の是正と多様で柔軟な働き方の実現等」「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」に沿って改正される各種法令のうち、対応を特に急がなければならないのは次の5点(注記のないものは2019年4月から施行)だ。

- 労働基準法改正関連

- (1)年次有給休暇の取得義務化

- (2)長時間労働を抑制するための措置(残業時間の上限規制は大企業で2019年4月から、中小含む全企業で2020年4月から/60時間超の残業代引き上げは全企業で2023年4月から)

- (3)高度プロフェッショナル制度の創設

- 労働安全衛生法改正関連

- (4)労働時間の適正把握の義務化

- 労働契約法・パートタイム労働法・労働者派遣法改正関連

- (5)同一労働同一賃金の制度化(大企業は2020年4月から、中小含む全企業で2021年4月から)

以降では、この(1)〜(5)のポイントを整理し、それぞれの対処法を整理する。

(1)年次有給休暇の取得義務化

法改正の緊急対応ポイントの1つ目は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には年に「必ず5日」の有給休暇を取得させなければならなくなることだ。達成できない企業には是正勧告が行われ、従わないと罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される。

対象は労働基準法上の「6カ月以上の継続勤務、全労働日の8割以上出勤している労働者」とされる。より詳細には以下の従業員が対象だ。

- 入社6カ月以上のフルタイム従業員(正社員とパート社員)

- 入社3年6カ月以上の週4日働くパート社員

- 入社5年6カ月以上で週3日働くパート社員

(1)への対応方法

有給休暇の付与方法は次の3つある。どの方法が適切かは会社の年休取得状況によって異なる。

- 従業員からの申請を受けて上長が業務の都合も勘案して付与する「従業員からの時季申請」

- 会社が業務の都合に合わせて計画的に時季を決めて付与する「計画的付与」

- さらに会社が個別に年休取得日を設定して付与する「使用者による時季指定」

年休取得率の高い会社は従業員からの時季申請によって付与する方法で十分な場合が多いので問題ないだろう。また、グループ単位や事業場全体の一斉休業が可能な場合も計画的付与しやすいと考えられる。休みを取りやすい「夏休み」「年末年始」「ゴールデンウイーク」などに併せて有給休暇を追加取得させるなどの方法が考えられるだろう。

一方で、年休取得率が低く、一斉休業もできない会社や、そうでなくてもあるいは個人単位での習得を促進したい場合には、使用者による時季設定が適している。具体的には、業務スケジュールを確認して2カ月に1回程度の「年休取得日」を設定するといった方法が考えられるだろう。

いずれの方法を採るにせよ、会社側が個人の有給休暇取得予定と消化状況を確実に把握する必要がある。特に会社側で時季を設定する際には、従業員個人別の有給休暇取得状況や予定を管理する計画表などの作成と更新が必要だ。今後は年休管理簿の作成が義務化されるため、勤怠管理システムなどを利用した日数管理は必須になるだろう。

村上氏は「従業員からの申請による取得があまり期待できず、計画的付与もスムーズに導入できない場合は従業員の年間カレンダーを作って年休取得日を指定するとよい。場合によっては特別休暇(法定外の福利厚生などの目的で会社が設定する休暇)を年次有給休暇に切り替える手もあるが、従業員との合意が必要でありリスクもあるのでお薦めはしない」とアドバイスした。

(2)残業時間の上限規制

現在の労働基準法で労働時間は1日8時間まで、週40時間までと規定されているものの、労使協定(三六協定)の合意があれば延長が認められており、厚生労働省が告示した月45時間、年360時間までというラインが目安になってはいるものの、法的な規制ではなく事実上「青天井」の延長が可能だった。今回の改正では告示の時間数を「原則」として明記する。

ただしこれには「特例」がある。それは次の3点だ。

- 年間の時間外労働は720時間(月平均60時間)以内とする

- 休日労働を含んで、2カ月ないし6カ月平均は80時間以内とする(2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月のいずれにおいても月平均80時間を超えてはいけない)

- 月45時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする

この「特例」の条件を満たす三六協定なら受理されるというわけだが、「あくまでも通常予見することができない業務量の大幅な増加等の事態への特例的な対応であること」と限定され、安全配慮義務も負うことになる。こうした残業時間の上限規制に違反すると罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される。

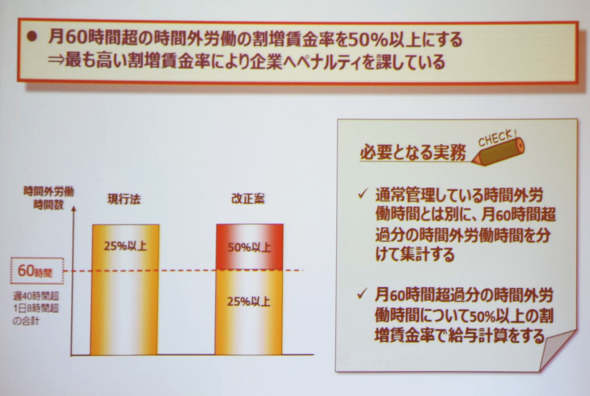

また、これまで中小企業に限り適用が猶予されてきた「月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率を50パーセントとする」規定(2010年の労働基準法改正による)の猶予期間が終了する。2019年4月からは、全ての会社で60時間を超えた分の残業時間について50パーセントの割増賃金を適用しなければならなくなる。

(2)への対応法

改正法の上限時間数を超えるような時間外労働を認めるような三六協定は見直し、実際の時間外労働時間数が協定内の時間数を超えないように常に監視する必要がある。時間外労働時間は、月間・年間の累計、年間の回数、複数月の平均の集計を行う。また協定に定めた時間外労働時間を超えそうな従業員にはそのことを通知して、残業しないように指導することが薦められる。

また中小企業の残業代割増率の引き上げについては、時間外労働時間の集計とは別に月60時間を超えた分の時間外労働時間を集計し、その分に対して50パーセント以上の割増賃金率で給与計算することになる。

村上氏は「時間外労働を削減する対策が重要」だと指摘し、「労働生産性はOutput(成果)をInput(総労働時間)で割った数値で表せる。労働生産性を上げるには労働時間を抑えても成果が維持・向上できる組織作りが肝心」と語る。労働生産性を上げるには業務の一覧表を作り、業務プロセスごとの所要時間を可視化する見える化が必要だとし、「給与計算業務を例にとると、タイムカードの収集、集計、給与ソフトなどへの入力といった業務プロセスに問題がないかを検討して、システム化、外注化、標準化(脱属人化)ができないかを考える。給与管理ツールを利用すれば16時間かかっていた作業が2〜3時間程度に短縮できる可能性があり、時間を人材育成や採用業務などに回して生産性を上げることができる」と述べた(図3)。

(3)高度プロフェッショナル制度の創設

金融商品の開発、金融商品のディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発者などの高度な専門職(職務が書面などで明確に定められた人)を対象に、労働時間規制をなくす制度が創設される。

年収が基準年間給与額の3倍以上(1075万円以上)の人が対象になり、業務時間と成果の関連性が高くない、厚生労働省令で定める業務が対象業務となる。働いた時間よりも成果を評価し、労働時間を規制しない特別な制度だ(いわゆるプレイングマネジャーは対象外)。

同じように時間外労働や休日労働の規定が規定されない職種に「管理監督者」があるが、管理監督者に適用される深夜労働割増賃金も適用されないのが違いだ。この制度への対応方法は次の通りだ。

(3)への対応法

対象は希望者に限られ、制度導入には労使委員会を設置して、対象業務その他の事項について同委員会の5分の4以上の多数による決議が条件になり、決議の届け出、報告、周知の義務もある。適用対象者の有無の確認、労使協議を含めた制度導入の手続きに注意する必要がある。

導入すると長時間労働が懸念されるため、健康確保措置の実施が求められている。年間104日の休日確保(週休2日と同程度)に加えて、勤務間インターバル措置、1カ月または3カ月の在社時間などの上限措置、2週間連続の休日確保措置、臨時の健康診断の4つの措置のうちいずれかを実施することが義務化される。定期的な成果報告をチェックして生産性を管理することにもなる。同制度を導入すると、労働基準監督署の調査が必ず入る。導入には十分な準備が必要だ。

(4)労働時間の適正把握の義務化

労働者の労働時間の適正把握については「労働時間適正把握ガイドライン」があり、これへの準拠が求められてきた。そのベースは労働基準法だが、法律に明文化されてきたわけではない。それが2019年4月からは労働安全衛生法で法律化される。長時間労働者の医師による面接指導を実施するために、労働時間を適正に把握するという、健康確保目的にフォーカスがシフトする。これが意味するのは、従来適正把握が義務付けられていなかった「管理監督者」と「裁量労働制の対象者」も、その他の一般労働者と同じように労働時間を適正把握しなければならないということだ。また、これまで医師による面接指導の実施義務が月に100時間超の残業をした労働者対象であったものが、月80時間超の労働者が対象になるところにも注意が必要だ。

(4)への対応法

労働時間の適正な把握のためには3通りの方法がある。1つは使用者の現認だ。これはなかなか困難であまり実施されていない。2つ目はタイムカード、ICカード、PCなどによる始業や終業の記録であり、これが一般的である。3つ目が、上記2つの方法が難しい場合に例外的に実施されている「自己申告」である。

自己申告は「サービス残業の温床」と呼ばれるようにさまざまな問題があるため、「労働時間適正把握ガイドライン」には適正な時間把握のための条件を設けている。

村上氏は「法改正後も『労働時間適正把握ガイドライン』の規定に準拠していれば問題ない。ただし管理監督者と裁量労働制の対象者に対象が拡大するところには注意が必要。なお、労働基準監督署の調査は厳しくなっており、例えば労働時間の15分単位の管理は許されず(1分単位)、始業前の朝礼の時間を労働時間にカウントしていないと指導される。現状の管理の仕組みと運用を細かくチェックする必要がある」と述べた。

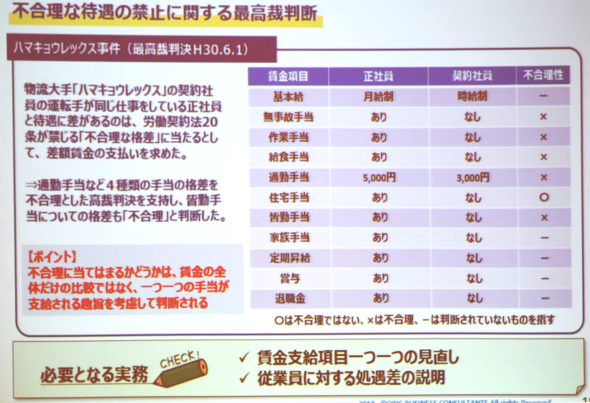

(5)同一労働同一賃金の制度化

同一企業内の正規従業員と非正規従業員の不合理な待遇差を解消するのが「同一労働同一賃金制度」の目的だ。基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて、「均等待遇」「均衡待遇」が求められる。大企業は2020年4月から、中小含む全企業で2021年4月から適用される。

均等待遇に反する例としては、例えば正社員と業務内容も責任の程度も同じで、ともに転勤もあるという契約社員がいる場合、正社員の転勤には単身赴任手当が出て、契約社員には出ないという場合が挙げられる。同一の条件なら賃金は均等でなければならない。

同一労働とは言い切れない場合、つまり職務内容や責任の度合いが等しくない場合でも、待遇が不合理ではいけないというのが「均衡待遇」である。例えば、仕事内容が同じで責任も同じだが正社員には転勤があり、契約社員にはないという差があって、正社員には賞与が出て契約社員には出ないという場合は、不合理な待遇差があると見なされる。

パートタイム社員にはパートタイム労働法で同様の規制があったが、これからは有期雇用労働者(フルタイムの契約社員)にも同様の規制がかかる(どちらも短時間有期雇用法のもとで規制される)のがポイントだ。「パートや契約社員の賃金は正社員よりも安いのが当然」という考え方は改めなければならない。

このルールへの対応方法は次の通りだ。

(5)への対応法

均等待遇を徹底できる会社はそのままでよいが、それがなじまない会社は均衡待遇ができているかどうか、つまり正規雇用者と非正規雇用者の職務内容や人材活用の仕組みや運用などに差があることを明らかにして、不合理な賃金差がないことを説明できなければならない。

不合理な待遇とは何かについて、村上氏は参考として「不合理な待遇格差」を争った裁判の最高裁判決の概要(図4)を提示して説明した。図の通り賃金支給項目の支給趣旨について合理/不合理の判断がなされる。

待遇差が不合理でないことを説明するには、まず職種、中核的業務、責任の程度(職務内容)が同じかどうかの確認と、転勤の有無や範囲、職務内容と配置の有無や範囲の有無など(人材活用の仕組みや運用など)が同じかどうかの確認を行う必要がある。また、諸手当てを含む賃金項目の性質と目的を一つずつ書き出して整理することも必要だ。そのうえでそれを就業規則として定めることになる。

村上氏は「説明ができない賃金項目は改廃が必要。雇用形態別に就業規則を管理するほうがやりやすい。またやがては人事考課、評価制度も改めていく必要がある。仕事を洗い出して業務分担表を作成し、人事考課につなげるような仕組みも必要」だと指摘した。

本稿は「奉行クラウドフォーラム2018」(オービックビジネスコンサルタント主催、2018年10月12日開催)における村上剛久氏の講演を基にしている。

関連記事

中小企業「Office 365上位プランで働き方改革」を“実質格安”で利用する方法

中小企業「Office 365上位プランで働き方改革」を“実質格安”で利用する方法

2020年4月からは中小規模の企業であっても「働き方改革」の実施が必須になる見込みだ。予算が限られる中で対策するからには、助成金制度の活用も検討しておきたい。利用方法を解説する。 部長が足かせになる、働き方改革

部長が足かせになる、働き方改革

「お隣の企業は働き方改革をしているのか」「どんな取り組みが効果的なのか」「実際のところ成功しているのだろうか」。働き方改革の重要性が叫ばれる昨今、こうした疑問を抱く企業も多いのではないだろうか。 「固定電話も、ムダ残業もやめた」徹底した"富士通流"働き方改革

「固定電話も、ムダ残業もやめた」徹底した"富士通流"働き方改革

全世界に16万人の従業員を抱える富士通。全社的な働き方を見直し、改善するのは容易ではない。そこで考えた富士通ならではの取り組みとは。 働き方改革をしても「ぬるま湯職場」ができるだけ? 「働きがい」を考える

働き方改革をしても「ぬるま湯職場」ができるだけ? 「働きがい」を考える

もはやどの企業も必須で取り組む必要がある「働き方改革」。しかし、注意しないと、貴社も働きがいがある職場ではなく、ぬるまゆ職場になるかもしれない。分かれ目はどこにあるか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 利用者急増中の「Microsoft 365 Copilot」 “一番便利な使い方”をユーザーに聞いてみた

図1 「働き方改革法」施行スケジュール

図1 「働き方改革法」施行スケジュール 図2 中小企業にも月60時間超の時間外労働時間には50パーセントの割増賃金が義務化

図2 中小企業にも月60時間超の時間外労働時間には50パーセントの割増賃金が義務化 図3 労働生産性を上げるための業務プロセスの見直しの例

図3 労働生産性を上げるための業務プロセスの見直しの例 図4 不合理な待遇の禁止に関する最高裁判断

図4 不合理な待遇の禁止に関する最高裁判断 社会保険労務士法人 迫田・村上リーゼンバーグ 村上剛久氏

社会保険労務士法人 迫田・村上リーゼンバーグ 村上剛久氏