「クラウドストレージに置き換え」だけじゃない、“脱ファイルサーバ”で考えたい2つのポイント

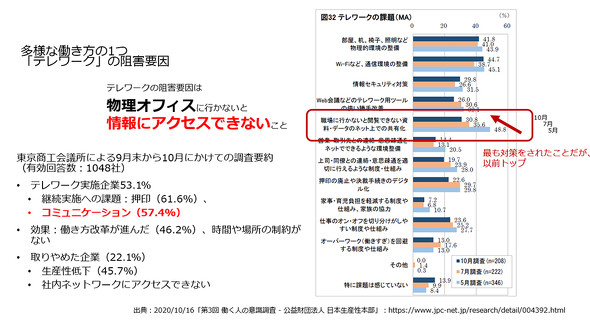

コロナ禍が訪れてそろそろ1年が経とうとする。サテライトオフィスや在宅勤務を中心としたワークスタイルが一般的になりつつある中で、オフィスでの運用を前提するファイルサーバの運用問題が浮上してきた。そろそろ“脱ファイルサーバ”を本格的に考える時にきている。

コロナ禍に伴うテレワークシフトを機に、自社のITインフラの在り方を見直す企業もある。中でも最も目立つのは、「Zoom」や「Microsoft Teams」をはじめとするWeb会議やリモートコミュニケーションツールの導入だが、ここに来て浮上してきたのが、「ファイルサーバにまつわる諸課題」だ。

コロナ禍以前は、従業員は社内ネットワークに接続し、ファイルサーバを使って簡単にファイルの共有、保管ができた。しかしテレワーク体制へ移行した後は、自宅から直接インターネットにアクセスして仕事をするようになり、社内ネットワーク経由を前提とするファイルサーバのアクセス性や使い勝手に課題が生じるケースが出てきた。

ファイルサーバによるファイル管理、共有の仕組みの限界

もちろん、自宅からVPNを通じて社内ネットワークにリモートアクセスすれば、社内にいるのと同じようにファイルサーバを利用することも無理ではないが、VPNの接続環境を用意するには少なからず時間とコストを要する。

近年ではクラウドサービスの業務利用が一般的になってきたため、テレワーク環境からいったんVPNで社内ネットワークにログインするより、直接インターネット経由でクラウドサービスにアクセスする方が、効率が良い。

クラウドストレージサービスの導入は、単にファイルサーバの機能をクラウドベースに置き換えるだけではなく、ファイルサーバが持っていた欠点や制約を克服し、企業のコミュニケーションの在り方を見直す役割もある。

もともとファイルサーバは、数人からせいぜい数十人の範囲でファイルを共有することを前提とする。「チームごと」「部署ごと」「オフィスのフロアごと」といったように、比較的小さな単位で設置されることが多い。裏を返せば、全社規模でファイルを共有したり、社外の顧客や取引先と情報共有やファイルのやりとりをしたりといった場合には、向いているとはいえない。

こうしたファイルサーバの欠点を補うために、これまで文書管理システムやエンタープライズサーチといったさまざまな製品が提供され、これらを導入して全社レベルの情報の可視化、共有を実現した企業もある。しかし、こうした製品を導入するには多くの手間やコストがかかる上、オンプレミスでの運用を前提としたものがほとんどだったため、テレワークを中心としたワークスタイルには決して適しているとはいえない。

加えて、最近では「Microsoft 365」や「Google Workspace」といったビジネス向けクラウドサービスの業務利用が当たり前になり、これらのサービスを使ってクラウド環境でファイルを共有、管理するケースも増えてきた。そうなると、オンプレミスのファイルサーバをベースとしたファイル管理や共有の仕組みは、ますます時代にそぐわなくなってくる。

こうした理由から、従来ファイルサーバが担ってきたファイルの保管や共有の役割を、「Box」や「Dropbox」「Microsoft OneDrive」「Googleドライブ」などのクラウドストレージサービスに移管する“脱ファイルサーバ”の動きが見られる。

脱ファイルサーバにおいて考えたい2つの視点

脱ファイルサーバを検討する上で念頭に置きたいのが、単にクラウドストレージを「ファイルサーバの後継」「ファイルの置き場所」として捉えるのではなく、もっと俯瞰(ふかん)して考える必要があるということだ。

「組織内に存在するファイルコンテンツのライフサイクルをどう統合的に管理するか」「社内コミュニケーションをどう変えるか」といった視点をもって考えるといいだろう。クラウドストレージによって、これまでファイルサーバごとに分断されていたファイルを全社共通のプラットフォームで管理でき、サービスの中には全てのファイルを全検索できるものもある。また、ユーザーがファイルを更新した際に過去のバージョンを自動的に保存し、バージョン管理をするサービスもある。さらには、ファイルのアクセス権をきめ細かく制御できるサービスも存在する。例えば、Boxのようなビジネス用途を前提としたサービスは、フォルダやファイル、ユーザーやユーザーグループごとの詳細なアクセス制御を可能とする。

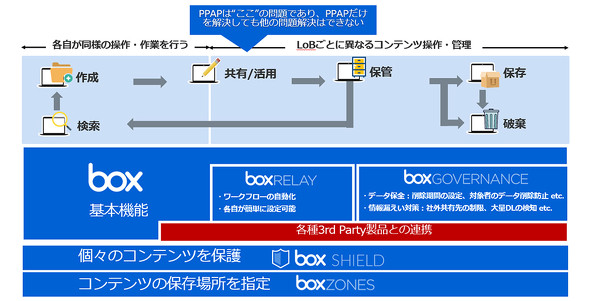

最近、パスワード付きZIPファイルのメール添付にまつわるセキュリティリスク、いわゆる「PPAP問題」が大きく取り沙汰されているが、これはパスワード付きZIPファイルの運用そのものが抱える問題以前に、ファイルをメール添付でやりとりしなければ情報を共有できない「コミュニケーション基盤の貧弱さ」が問題の根底にある。

十分なセキュリティ機能が備わったクラウドストレージサービスによって、メール添付に頼らずともファイルを社内外でセキュアにやりとりできるようになる。ポイントは、クラウドストレージサービスは単にファイルの「共有」「活用」にフォーカスするものではなく、こういったコミュニケーションにまつわる諸問題をまとめて解決できるサービス、ということだ。

例えば、Boxのようなビジネス利用を前提としたクラウドストレージサービスは、単にファイルの置き場所を提供するだけでなく、コラボレーション機能や文書管理機能、セキュリティ機能など、コンテンツ管理や活用にまつわるさまざまな機能を持つ。最終的には、ファイルコンテンツのライフサイクル全般をワンストップで管理できる統合コンテンツプラットフォームの実現を目指しているという。

もちろん、文書管理やコラボレーション、セキュリティといった機能を個別の製品でまかなうことも可能だが、その場合はポイントソリューションを個別に導入、運用する必要があり、導入コストや運用負荷を負担する必要がある。その点、単一のクラウドストレージサービスでこれらの機能がワンストップで提供されれば、最小限のコストや手間でファイルコンテンツのライフサイクル全般を網羅したプラットフォームを実現できる。

ファイルサーバのリプレース先としてクラウドサービスの導入を検討する際も、単にファイルサーバの代替としての機能だけでなく、「全社規模でファイル共有を効率化するコンテンツプラットフォームの構築」という観点からサービスの機能や将来性を比較検討するといいだろう。

「コミュニケーション」「コラボレーション」「コンテンツ」を併せて考える

一方、コロナ禍で急速に利用が進んだMicrosoft Teamsに代表されるコラボレーションツールもクラウドストレージや文書管理などの機能を内包しており、これらをうまく活用することでクラウドベースのコラボレーションプラットフォームを構築できる。

単一のサービスで、Web会議やチャットをはじめとする遠隔コミュニケーションや、文書管理の機能を中心としたコラボレーション、さらには情報やファイルを管理できるコンテンツプラットフォームの機能をまとめて手に入れることができる。

一見するとお得なようにも見えるが、実際に導入を検討する際には注意も必要だ。コラボレーションツールをうたったサービスの中には、あらゆるファイルが単一のコンテンツプラットフォームで統合管理されているように見えるものの、実は内部的には異なるサービスで別々に管理されているサービスもある。例えば、とあるファイルは文書管理システムのフォルダに管理されている一方、別のファイルはクラウドストレージの中に、そしてあるファイルはチャットサービスのリポジトリに管理されているといったように、一見すると単一のサービスに見えて、実際にはさまざまな場所にファイルが散在し、サイロ化してしまうケースもある。

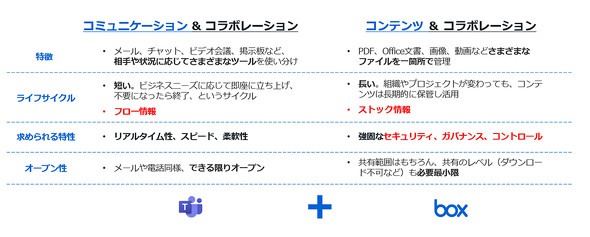

そのため、こうしたコラボレーションツールを導入した企業の中には、ファイルを統合的に管理できるクラウドストレージサービスを別途導入し、併用する企業もある。例えば、Web会議やチャットといったサービスはMicrosoft Teamsを利用し、ファイルコンテンツの管理基盤にはBoxを利用し、この両方をうまく連携させて運用するといった具合だ。こうすることによって、それぞれのサービスの強みを生かしながら、包括的なコミュニケーションプラットフォームでファイルを効率的かつセキュアに共有、活用できるようになる。

こうした仕組みを構築する際は、ビジネスにおけるコミュニケーションの在り方を、従業員同士が直接会話を交わす「コミュニケーション」、共同作業を行う「コラボレーション」、そして互いの知見やノウハウを共有、伝達する「情報やファイル(コンテンツ)」という3つのレイヤーに分けて整理すると理解しやすいだろう。

例えば、コミュニケーションのレイヤーにはZoomのようなWeb会議ツールを、コラボレーションにはMicrosoft Teamsのようなコラボレーションツールを、そしてコンテンツレイヤーにはBoxのようなクラウドストレージサービスといったように、それぞれのレイヤーに適した製品やサービスを選んで互いにうまく組み合わせることができれば、全体としてバランスのいいコミュニケーションの基盤を作り上げることができるだろう。

関連記事

味の素が挑む10年越しの働き方改革、Boxの機能で実現したい最後の砦とは?

味の素が挑む10年越しの働き方改革、Boxの機能で実現したい最後の砦とは?

長年の取り組みによって、年間の実労働時間を大幅に短縮した味の素。同社の働き方改革は、次なるフェーズに進む。Boxが担う役割とは。 “ポケモン”の管理はもう限界……G ドライブでもファイルサーバでもなくBoxにしたワケ

“ポケモン”の管理はもう限界……G ドライブでもファイルサーバでもなくBoxにしたワケ

ファイルサーバでのデータ共有に限界を感じていたポケモンのBox導入の裏側を同社のIT部門が明かした。Boxと連携すると便利な外部ツール、複数のクラウドストレージの使い分けといった「試行錯誤の上で見いだした」ポイントも伝授する。 LINE WORKSとBoxの合わせ技、創業100年の老舗が業務効率化の秘密を明かす

LINE WORKSとBoxの合わせ技、創業100年の老舗が業務効率化の秘密を明かす

ITを活用した社内の働き方改革に取り組む井村屋。LINE WORKSとBoxの合わせ技によって、業務を効率化する方法を紹介した。同社の「アイちゃん」活躍。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 会社の規則は穴だらけ? 誰も守ってくれない「無視されるITルール」【実態調査】

- 電波から身を守る「アルミホイル帽子」と5Gの意外な関係性:712th Lap

- 消えたRPA、覇権のAWS 5年分の調査で分かった、現場が選ぶ“地味だが強い”IT資格

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術