Microsoft TeamsはWeb会議だけじゃない Power Platformでここまで便利に、現場でできるTeams改造術

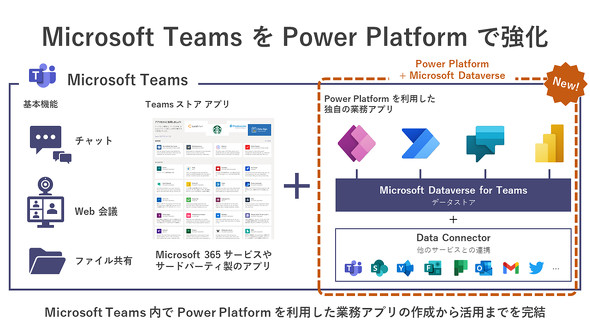

チャットやWeb会議などユニファイドコミュニケーションツールとして印象が強い「Microsoft Teams」だが、Power Platformとの連携強化により、活用の幅をさらに広げられる。連載3回目では、Teamsを業務ツールに変えるカスタマイズ術について解説する。

近ごろ国内でもローコード/ノーコードツールが注目され始めている。Microsoftも「Microsoft Power Platform」を提供し、「Microsoft 365」ユーザーはPower Platformの一部の機能を利用できるが、Microsoftは2020年11月16日に、Microsoft 365ライセンスを保有する「Microsoft Teams」ユーザーに対して「Microsoft Dataverse for Teams」の提供開始を発表した。Microsoft Dataverseは、以前は「Common Data Service」の名称でPower Platformにおける重要なデータストアの役割を担っていたものだが、サービス名がMicrosoft Dataverseに改称され、それに合わせてMicrosoft Teamsユーザー向けにMicrosoft Dataverse for Teamsが提供されることとなった。

これにより、Microsoft 365ユーザーは追加コスト不要で、Teamsで動作する「Microsoft Power Apps」の柔軟かつ高度な業務アプリを作成でき、さらに「Microsoft Power Virtual Agents」を利用したチャットbotなども容易に作成できる。Microsoft Teamsの活用の幅をさらに広げられるようになったというわけだ。Teamsを単なるコミュニケーションツールではなく、業務ツールとしても活用する上で今後の重要なツールになりそうだ。連載3回目となる本稿では、Microsoft Dataverse for Teamsを用いて、Power PlatformとMicrosoft Teamsとの“合わせワザ”によるアプリの作成方法とその手順について説明する。

「Teamsをもっと便利に」Dataverse for Teamsの提供の狙いと経緯

Microsoft Dataverseの前身であるCommon Data Serviceは、セキュリティ面も十分に考慮された利便性のあるデータストアであったが、利用するにはMicrosoft 365のライセンスに加えて、Power Appsなど、Power Platformのサービスごとのライセンスを追加購入する必要があった。

2020年は世界的にテレワークが普及した年となったが、チャットやオンライン会議だけでなく、「より多くの業務をTeamsで行えるように」というMicrosoftの考えから、Teamsユーザー向けのサブセットとなるMicrosoft Dataverse for Teamsの提供を開始した。Teamsを利用できるMicrosoft 365のライセンスがあれば追加コストは不要なため、ユーザーとしては単純にTeamsで実現できることが増えたことになる。こうした大きな機能追加はクラウドサービスらしい。

Microsoft 365ライセンスの範囲でPower Appsを用いた業務アプリを作成する場合、データは、SharePoint Onlineのリストに格納することが多かった。SharePointリストは簡単なGUI操作でデータテーブルを作成でき、簡易的な入力フォームも自動生成されるなど便利なものだが、業務アプリのデータストアとしては機能が不足している面もある。例えば2つのテーブル間のデータを関連付けて管理するデータリレーションシップの機能などだ。Microsoft Dataverseはこうした機能を備え、より柔軟にデータを活用したアプリを作成できる。

Dataverse for Teamsの基本的なデータ操作はフル機能のDataverseと同様で、SharePointリストをデータストアとした場合よりも高度なアプリ作成への活用が期待できる。

Dataverse for Teamsで業務アプリを作るには、手順とフローを解説

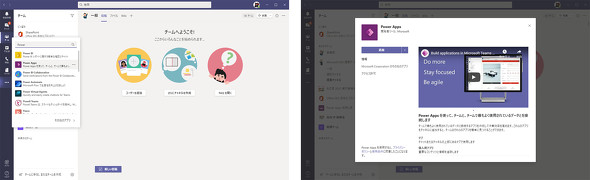

Dataverse for Teamsを利用する場合、ゼロから直接Dataverseのデータベースやテーブルを作成することができないため、Power AppsのアプリやPower Virtual Agentsのチャットbotから作成を始める必要がある。まずはPower Appsのアプリ作成を例に、流れを説明していく。

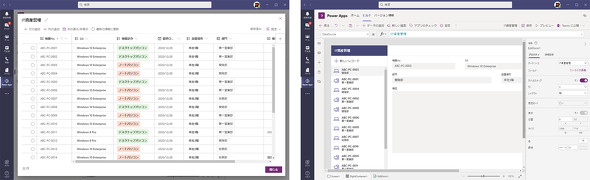

画面に従ってPower Appsのアプリ作成を進めると最初にチームの選択を求められるが、これはDataverse for TeamsのデータベースがTeamsのチーム単位で作成されるためである。さらに進むと、テンプレートからアプリが自動作成され、このアプリで利用するテーブルを作成する。

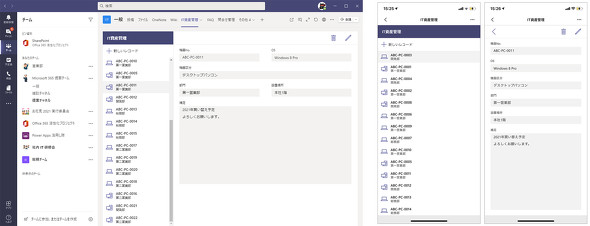

(左)Dataverse for Teamsのデータベースにテーブルを定義しデータを入力(右)Microsoft Teamsクライアントの中でPower Appsのアプリエディターを利用できる。(資料提供:内田洋行)

(左)Dataverse for Teamsのデータベースにテーブルを定義しデータを入力(右)Microsoft Teamsクライアントの中でPower Appsのアプリエディターを利用できる。(資料提供:内田洋行)テーブルの作成は必要な項目を追加するだけだ。必要があれば、この画面からデータを直接入力することもできる。あとは、アプリからデータを登録できるようフォームの表示部分を修正すれば、データを参照、入力、編集できる簡単なアプリが完成する。もちろん、本来のPower Appsで作成するアプリのように機能を拡張したり、他のクラウドサービスと連携する機能を追加したりといったことも可能だ。

こうして作成したアプリは、Teamsのタブアプリとして利用できる。ユーザーはチームで他のメンバーとコミュニケーションを取りながら、業務に必要なデータを確認し入力できるというわけだ。もちろん、スマートフォンやタブレットのTeamsアプリからアクセスすることで、モバイルからでも利用できる。

Dataverse for Teamsを利用する上でのポイントは、Power Appsを用いたアプリ作成から利用までをTeamsで完結できるという点だ。そして、Teamsで利用する場合にのみ、追加コストなしでDataverse for Teamsを利用できる。Teamsの外でもPower AppsのアプリをDataverseと組み合わせて利用したい場合は、従来通りPower Appsのライセンスを別途購入する必要があるので注意したい。

Power Virtual Agentsでチャットbotも作成可能に

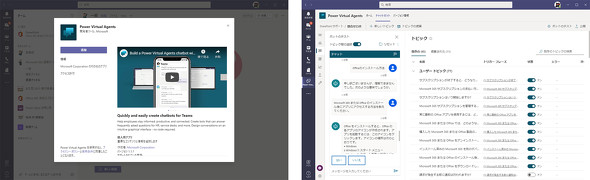

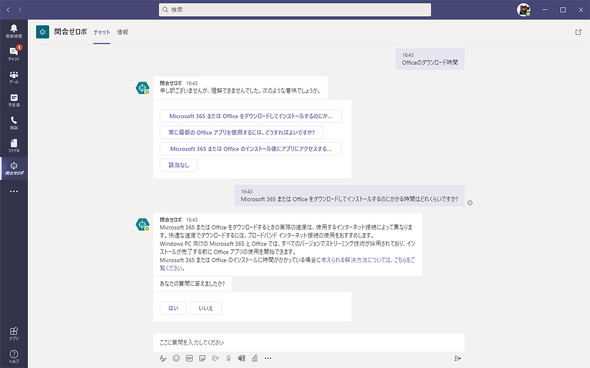

Dataverse for Teamsの提供によって新たに使えるようになったサービスがPower Virtual Agentsだ。これにより、Teamsで利用可能なチャットbotを作成できる。まずはPower Appsと同様にTeamsにPower Virtual Agentsのアプリを追加しよう。

Power Virtual AgentsでのチャットbotもGUI操作で簡単に作成できる。「botがどのキーワードに反応するか」「会話の流れはどういったものか」を定義していく。会話の途中でPower Automateで作成した処理を呼び出し、Exchange Onlineからメールを送ったり、SharePoint Onlineにデータを保存したりと、他のサービスとの連携も可能にする。

これまでチャットbotの活用には興味があっても、導入した経験がなく、導入効果も不明なため、導入や開発に費用をかけるのが難しいといった声を聞くこともある。Power Virtual Agentsによって、業務現場で気軽にチャットbotを作成でき、導入効果を確かめられる。

本来、Power Virtual Agentsで作成したチャットbotなどのアプリは、「LINE」や「Facebook Messenger」、Webサイトなどで利用できるが、Microsoft 365ユーザー向けに無償提供されるものは、Microsoft Teamsでの利用に限られるため注意したい。

まずはチーム単位で試行してみよう

過去の記事「なぜ「Power Platform」は使われない? Office 365による業務改善の可否を分ける分岐点」でも触れたが、Power Platformの活用には業務の現場にいるユーザーの活躍が重要となる。Power PlatformとMicrosoft DataverseがTeamsで利用可能になったことで、IT部門に依頼しなくても、自らが所属する部署や部門、チームなど、業務現場で作成し、その効果を試すことが容易になった。しかしながら、業務アプリやチャットbotの作成が容易になったとは言っても、作成方法を習得するには多少なりとも学習が必要になるため、社内のIT部門やPower Platformに詳しい外部のパートナーとも協力しながら進めるといいだろう。

また、今後は作成したアプリをチーム外のメンバーとも共有できる機能が追加される予定だ。そうなれば、Microsoft TeamsとPower Apps、Microsoft Dataverse for Teamsの組み合わせで、より広く活用できるアプリの作成が可能になるだろう。そのためにも、まずは試行錯誤を重ねて作成のノウハウを身に付けておきたいところだ。

Microsoft TeamsとPower Platformの連携はまだ始まったばかりだが、社内の業務を現場の従業員が自ら作成したアプリによって効率化し、Teamsから一元的に利用できることは、Teamsの活用度を高めるだけではなく、業務改善にとっても大きな可能性を感じるものだ。どういった使い方ができるかを検討していくためにも、一度まず実際に触れて試してみてほしい。

関連記事

Microsoft 365 Appsで“映える”資料を作るには? 今すぐ役立つ3つの支援機能

Microsoft 365 Appsで“映える”資料を作るには? 今すぐ役立つ3つの支援機能

Microsoft 365に含まれるMicrosoft 365 Appsは、単にWordやExcel、PowerPointなどのOfficeツールを詰め込んだものではない。Microsoft 365ならではの機能が盛り込まれており、見栄えの良い資料を効率的かつ簡単に作成できる。連載第2回では、それらの機能を一つ一つ解説する。 こんなはずじゃ……と後悔しないために知っておきたい「Office 365」導入成否の分岐点

こんなはずじゃ……と後悔しないために知っておきたい「Office 365」導入成否の分岐点

本連載では、これまで数々のOffice 365の導入に関わってきた“マイスター”が、Office 365の導入から運用において多くの企業が踏んできた“失敗ポイント”を解説するとともに、成否の分かれ目はどこにあるかを紹介する。 「Office 365離れ」はなぜ起こる? 導入のプロが語る利用促進の成否の分岐点

「Office 365離れ」はなぜ起こる? 導入のプロが語る利用促進の成否の分岐点

数々のOffice 365の導入案件に関わるマイスターは、Office 365導入後もユーザー企業から相談が絶えないという。それは、ツールの定着に関する悩みだ。なぜこうした相談が多く寄せられるのか。またOffice 365から「Microsoft 365」への突然の名称変更についてもコラムで詳しく解説する。 Microsoft Teamsの“チーム乱立”を防ぐには? Office 365の運用ルール作りにおける成否の分岐点

Microsoft Teamsの“チーム乱立”を防ぐには? Office 365の運用ルール作りにおける成否の分岐点

従業員の自由を奪うことなくOffice 365をの機能を業務に適用するにはガバナンスをどう考えればいいか。今回は、Microsoft Teamsのガイドラインを例に挙げ、Office 365の運用ルール作りのポイントを紹介する。 なぜ「Power Platform」は使われない? Office 365による業務改善の成否を分ける分岐点

なぜ「Power Platform」は使われない? Office 365による業務改善の成否を分ける分岐点

連載最終回となる本稿では、業務改善に焦点を当てローコード開発ツール「Power Platform」を用いた現場課題の解決法について解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 大企業がこぞって使うM365 CopilotとChatGPT、業務への貢献度は? 生成AI利用状況を徹底調査

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- 「AWS認定」「登録セキスぺ」に並ぶ新定番 受験者急増のIT資格と納得の理由

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap