日本RPA協会エバンジェリストが示す ハイパーオートメーションの道しるべ

ハイパーオートメーションとは、単なる業務自動化ではない。組織のメンバーが自らの手によって顧客視点で業務プロセスを変革し、変化に強い仕組みを作り上げることだ。実現のポイントを、日本RPA協会のRPA高度化エバンジェリストが語った。

RPA(Robotic Process Automation)とAI(人工知能)などのテクノロジーを組み合わせた「ハイパーオートメーション」への関心が高まっている。

NTTデータイントラマートの久木田 浩一氏が、「ユーザー事例で分かる、ハイパーオートメーションを実現するための道しるべ」と題して、ハイパーオートメーションを実現する方法を紹介した。

本稿は、アイティメディアがDXをテーマに2021年12月に開催したイベント「DIGITAL World 2021 Winter」の基調講演、「ユーザー事例で分かる、ハイパーオートメーションを実現するための道しるべ」を基に編集部で構成した。

前提となる、業務プロセスの見える化と改革

ハイパーオートメーションとは、RPAやAI、機械学習などの技術を使い、業務プロセスを自動化することで、事業を円滑に回すことが目的だ。実現に必要となのは、「業務プロセスの徹底した見える化と改革」だと久木田氏は話す。

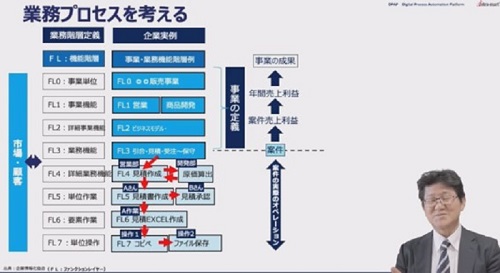

業務プロセスの徹底した見える化では、業務を機能階層(FL:Function Layer)に分けて整理するとよい。事業レベルからPC操作のレベルまでを次のようにFL0〜7の8階層に整理することができる。

FL0(事業単位)

事業の単位。「○○販売事業」など。

FL1(事業機能)

事業に必要となる基本機能で、組織と言い換えられる。「営業」「商品開発」「物流」「保守サポート」など。

FL2(詳細事業機能)

事業機能の具体的な構成要素で、ビジネスモデルと言い換えられる。

FL3(業務機能)

事業機能のための詳細の業務機能。「引き合い」「見積もり」「受注」など。

FL4(詳細業務機能)

業務機能を細かくブレークダウンしたもの。詳細業務機能は部門をまたいで連携処理される。

FL5(単位作業)

詳細業務機能を構成する作業。「見積書作成」「見積承認」など。それぞれの作業は人をまたいで連携処理される。

FL6(要素作業)

単位作業を構成する作業。「見積書をExcelで作成する」など。

FL7(単位操作)

要素作業を構成するPC操作。「見積書のExcelファイルを開く」「データをコピー&ペーストする」など。

企業はFL4〜7のプロセスを円滑かつ正確に回すことが重要だ。「この案件は通常のプロセスで効率的に回そう」「この案件はイレギュラーな部分があるので、他部門にも確認したうえで処理を開始しよう」と判断し、リスクを回避して業務を進める。その積み上げが全体の利益につながる。

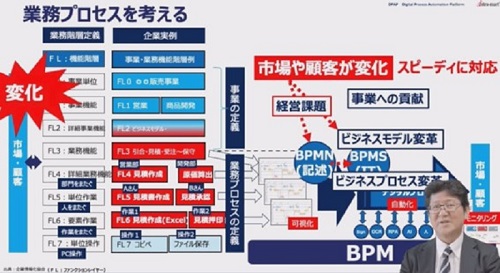

市場や顧客のニーズが変化した場合や、GAFAのようなデジタルディスラプターの出現で事業が脅威にさらされた場合は、小さな業務改善では対応できず、FL2(詳細事業機能:ビジネスモデル)やFL3(業務機能)の改革と、それに伴う業務プロセスの変革が必要になる。改革の影響はFL4〜7のレイヤーにも及ぶ。

BPMNで業務プロセスを描き、BPMSで実行をコントロール

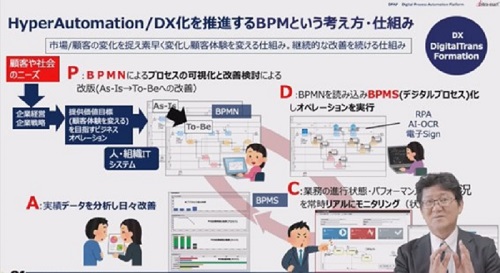

ビジネスの変化にも対応しながら、部門や人をまたいだ業務プロセスを進め、見える化や自動化を実現する方法として、久木田氏は「BPM(Business Process Management)」を紹介した。

以降で、「BPM」によって業務プロセスを改革する手順と、“変化に強いビジネスモデル”を作り上げた事例を紹介する。

BPMは、「BPMN」(Business Process Modeling Notation)と「BPMS」(Business Process Management System)から成る。BPMNは業務プロセスを記述して可視化する国際標準の表記法だ。BPMSはBPMNで記述した業務プロセスをデジタルプロセスに変換し、業務を自動化する。

「BPMは案件ごとに生じる固有の判断や、現場の創意工夫、リスク回避などにも柔軟に対応できます。市場や顧客が変化した際は、ビジネスモデルの変革に応じてBPMNによるプロセス記述を変更し、状況の変化にスピーディーに対応できます」(久木田氏)

国内でも、日立グループやトヨタグループ、オリックスグループ、JCBグループ、住友林業グループの企業のほか、横須賀市役所など多くの組織がBPMを導入し、成果を上げているという。

業務のBPMNを可視化し問題点を明らかに

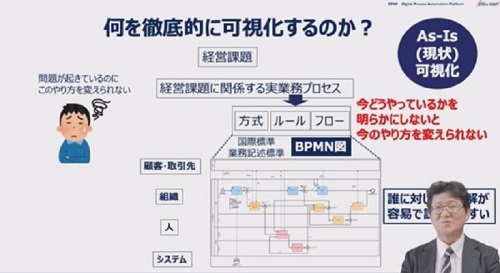

BPMの最初のステップは、現行の業務プロセスの徹底的な可視化(As-Isモデルの作成)だ。経営課題を基に、関連する業務プロセスを洗い出し、その方式やルール、フローを明らかにする。

業務の方式やルール、フローをBPMN図で表すことで、顧客や取引先との関係、組織、人、システムの関係などを表現できる。業務の記述に特化された表記法であるBPMNは誰にでも理解しやすく、多くの企業がBPMN図を用いて業務を整理している。

可視化する最大のターゲットは、経営課題に関係する業務プロセスの問題点だ。「業務の目的は何か」「問題は何か」「問題の原因となっている行動は何か」「問題があるのにもかかわらず、その行動を続けてきた理由は何か」を明らかにする。

「多くの場合、その背後には目に見えず、口には出さない慣習や固定観念があり、そこに従来のやり方を変えられない理由が潜んでいます。それを徹底的にあぶり出します」(久木田氏)

業務のあるべき姿、To-Beモデルを描く

業務プロセスの問題点とその原因を明らかにし、あるべき業務の姿(To-Beモデル)を描く。

新しい行動の目的を、機能階層の下位レイヤーから上位レイヤーに展開する。事業目的を達成する業務プロセスとしてAs-IsとTo-Beを比較し、To-Beのほうがより良い業務プロセスであるという論旨を展開できる。

業務の方式やルール、フローについても関係者と協議しながらTo-Beを描き、BPMN図を完成させる。この段階で初めて業務のデジタル化を検討し、ITエンジニアも交えてBPMN図を作成する。

「重要となるのが『顧客』の観点です。あるべき業務プロセスを顧客起点で考えることで、一貫して『顧客の課題を解決する』『顧客の体験を変える』という観点で検討を進められます」(久木田氏)

As-IsからTo-Beへの移行計画を立て、経営層に対して改革構想をプレゼンテーションをする。プレゼンを成功させて経営層より改革構想の承認を得たら、次は実行準備に入る。

愛知トヨタ自動車を中核とするATグループのATビジネスは、業務プロセスの改革にあたって、従業員の約3分の1がBPMに関する研修を受講した。BPMの活用に向けて社内文化を醸成し、現在は上司と部下が同じ目的に向かって業務の可視化や改善に取り組んでいるという。

BPMSでアナログプロセスからデジタルプロセスへ

紙の書類や電話、押印などのアナログな作業で進めていた業務プロセスのデジタル化では、OCRやチャットbot、電子ワークフロー、RPAなどの技術を活用できる。

単にアナログをデジタルに置き換えるだけではない。これまでは、業務プロセスにおける作業完了後の引継や連絡などの“つなぎ”を人が担うことが一般的だ。つなぎの連絡漏れやメールの見落とし、待ち時間の発生により、業務プロセスのスムーズに進行しない。

そのプロセスをBPMNで定義してつなぎ部分までデジタル化し、漏れなくスムーズにプロセスを連携させられる。

BPMSのフローはデジタルに制御され、各案件の進捗(しんちょく)をリアルタイムで把握できる他、誰が、いつ、どんな処理を実行したのかを処理画面のキャプチャーとともに確認できる。

プロセスの実行時間を計測し、どこがボトルネックなのか、なぜ時間がかかるのかを実績データに基づいて現場のメンバーと改善もできる。

BPMNとBPMSを組み合わせることで、顧客や社会のニーズに基づいて業務オペレーションを考え(Plan)、あるべきプロセスを定義して実際に業務として運用し(Do)、その結果をモニタリングして(Check)、実績値に基づいて日々改善する(Act)というPDCAサイクルを回せる。

BPMSによるプロセス制御にAIを組み込むことも可能だ。

「ある案件の処理が流れてくると、『この案件でこのタスクを実行すると、最も良い結果が得られる』などをAIが提案します。指示に従ってプロセスを自動実行させることで、業務をより効果的に進められます」(久木田氏)

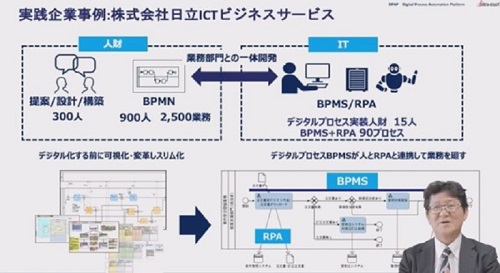

BPMNとBPMSの活用を進める日立ICTビジネスサービスは、BPMによる業務プロセス改革の提案や設計、構築を担う人材を300人育成した。BPMN図で業務プロセスを記述できるメンバーも約900人育成し、約2500業務をBPMN図で記述した。業務はデジタル化する前にスリム化した。

同社にはBPMN図で描いたプロセスをBPMSとRPAでデジタル化できる人材が15人いて、90プロセスがBPMSで制御している。プロセスの随所でRPAを起動させ、処理が終わると人やシステムが次々に連動し、プロセスが自動で流れるという。

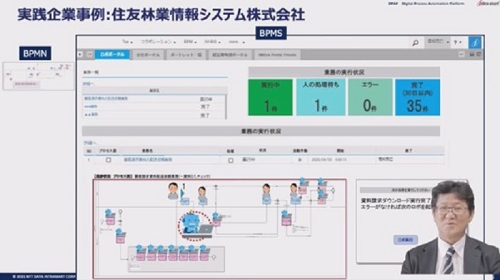

住友林業情報システムは、RPAを生かしながら業務プロセス全体を自動化する目的でBPMNとBPMSを導入した。BPMNで業務を可視化しTo-Beを描き、RPAを使ってBPMSで実行する。業務担当者がBPMSにログインすると、画面上にその担当者が関わるプロセスの「実行中」や「処理待ち」といった状況が表示される。処理待ちをクリックすると業務タスクの実施画面が表示され、タスクが完了すると後続の処理が起動されてプロセスが先に進む自動化がされている。

人が対応するプロセスも残して想定外に対応

最後に久木田氏は、BPMSによってプロセスを自動化する際の重要なポイントとして、「全てのプロセスが自動化できるわけではない」と述べた。

「日立ICTビジネスサービスの場合、BPMSによるプロセス制御の途中で条件に応じて『人が介在せずに全自動で進められるプロセス』『一部に人の手作業も入れながら進めるプロセス』といった想定内のケースのほか、『初めての案件などで人がしっかりと介在しながら事業部間の連携をとって進めるプロセス』への流し分けをします。デジタルプロセスの想定外のケースに対応できます」(久木田氏)

最後に久木田氏は、想定外も含めた全ての業務プロセスを効率化し、生まれる余力をプロセス改善に使うことで人の役割を変えられると主張した。

関連記事

基幹システムにRPA組み込み、年間2万4千時間削減した老舗IHIグループ

基幹システムにRPA組み込み、年間2万4千時間削減した老舗IHIグループ

RPAを単なるタスク自動化ツールとして終わらせず、プロセスの自動化、ひいては業務改善や働き方改革を実現するツールとするにはどうすればいいのか。そして今、IT部門が尽力すべき施策とは。自社の運用体制に最適化したRPA導入と運用体制の構築を実現したIHIグループの取り組みをまとめた。 時代はハイパーオートメーション、だけどホントにRPAで実現したいのは?

時代はハイパーオートメーション、だけどホントにRPAで実現したいのは?

5回にわたってお届けする本連載の最終回となる本稿では、RPA製品の用途や選定する際の指針、今後RPAに期待する機能などを尋ね、その結果を紹介する。RPAとAIなどのテクノロジーを組み合わせた「ハイパーオートメーション」の導入状況や、その実態も読み解く。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 消えたRPA、覇権のAWS 5年分の調査で分かった、現場が選ぶ“地味だが強い”IT資格

- 33万台の調査から見えた"買い"のHDDはどれ? 「故障ゼロ」の優秀4モデルと共通点

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 現場に聞いた、すぐマネできる「M365 Copilot」と「Copilot関数」を使いつくす仕事術

- やる気のない「ゾンビ社員」が会社をダメにする、対処法は?

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap