Slack活性化のコツは「褒めとノリ」 コープさっぽろがやって分かった6つのこと

アナログでレガシーな組織だったコープさっぽろが、デジタルシフトの一つの手段としてSlackを導入した。旧態依然とした組織に、どうやってSlackを浸透させることに成功したのか。同社が体験した6つのエピソードを紹介する。

「コープさっぽろは、2020年まではかなりアナログな組織でした。そして今も、正直レガシーな組織です」と切り出したのは、生活協同組合コープさっぽろの緒方恵美氏(デジタル推進本部 広報部部長)だ。

特にコミュニケーションコストの課題は大きく、同社において軽視できるものではなかった。そこでSlackの導入を決めたのだが、コープさっぽろはデジタルツールに不慣れな従業員も多く、浸透と活性化が導入後の課題となった。本稿は、緒方氏が語った6つのエピソードを基に、Slack活性化と運用のコツを探る。

Slack導入に不可欠な「ビジョン」「教育の計画」「ユースケース」

コープさっぽろは、地元の住民が出資金を出し合って事業を展開する「生活協同組合」だ。現在、1万5000人の職員によって107店舗を運営している。商圏は北海道全域と非常に広範囲だ。札幌から根室までは自動車で8時間ほどかかるが、担当者は日々その長距離を移動しながら各店舗へチェックに回っているという。緒方氏はそういう意味でも「今もなおアナログでレガシーだ」と話す。

同社に変革が起きたのは2020年のこと。これまでは組合内で何らかのトラブルが発生すれば各店舗から一斉に本部へ電話がかかり、本部の職員はもちろん全道各店舗の職員の疲弊は大きいものだった。またメールによる個別連絡も多く、本部職員は対処に四苦八苦していた。2019年辺りからこの現状を改善せねばという声が上がり、社内のコミュニケーション手段として「Slack」の導入を決定した。また同じタイミングで、元メルカリ CIOの長谷川 秀樹氏が、コープさっぽろの非常勤CIOとして就任したことも、同社のデジタル改革に拍車を掛けたきっかけにもなった。

Slack導入の根本的なきっかけは「職員が自動車を運転して各店舗を回る業務を1回で済ませるにはどうしたらいいかという単純なことからでした」と緒方氏は振り返る。しかし従来の働き方にすっかり慣れた職員のデジタルリテラシーはそれほど高いとは言えなかったという。

Slackの活用を進めるに当たって「ビジョン」「教育の計画」「ユースケース」の3つが重要だという。コープさっぽろもこの3つの指針に沿ってSlackの導入、活用を進めていった。同氏はそれを「6つのエピソード」に分類して話した。

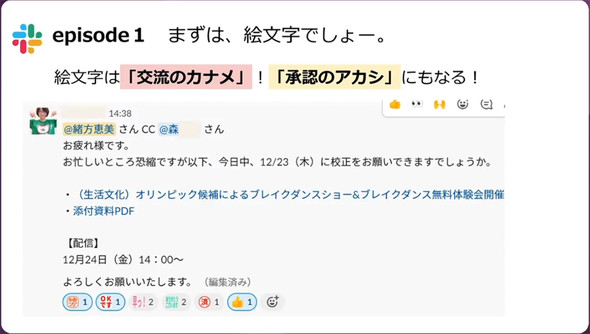

エピソード1:「まずは、絵文字でしょ」

社内での情報伝達をメールからSlackへと移行させるに当たって、緒方氏が提案したのは「絵文字」の活用だった。まずは、同氏が所属する広報部内で絵文字の使用を広めていった。Slackでは絵文字のカスタマイズも可能で、オリジナル絵文字の作成も含めて絵文字によるコミュニケーションの推進を図った。

今までメールによる連絡では「お世話になっております」から始まり、それに対して「かしこまりました」「確認致しました」とテンプレート的に返信していた。そうした手間を「OK」という意味合いの絵文字で代用するところ始めた。緒方氏は「絵文字って実はすごく優秀で、“交流の要”にも“承認の証”にもなるのです」と語る。

ある従業員から緒方氏にSlack経由で「プレスリリースの校正をお願いします」と依頼が来たら「OKです」というハンコ状の絵文字を投稿する。これだけで長々としたやりとりをすることなく、緒方氏が「承認した」という意志が伝わる。こうして「まずは絵文字を使って楽しくやりとりしよう」という提案からSlackは活用は始まった。

エピソード2:トップも“ノリノリ”になる柔軟性

コープさっぽろ理事長の大見英明氏は63歳で、人によってはITを敬遠しがちな年齢層だ。

「Slackなどデジタルツールの導入は、若い担当者に任せてしまうこともあるかもしれません。しかし、われわれはSlackを広める前に、まず理事長に効率的な使い方を話しました」(緒方氏)

すると理事長はSlackに大きな興味と理解を示し、自身もチャンネルを作るなどかなり“乗り気”になったという。「早めにトップが動いてくれたことが、Slackの普及に大きな影響を与えたと思います」(緒方氏)。実際に理事長は職員がやりとりしているチャンネルに時折り顔を出してコメントしたり、絵文字を送ったりするようになったという。

「組合員の方々からのご意見を共有する『組合員の声のお知らせ』というチャンネルで寄せられた意見を共有すると、理事長が『深く感謝』というスタンプを送ったことで皆がどよめいたことがありました」(緒方氏)。

それが「社内の皆が使っている」という印象が全社的に広まるきっかけにもなった。経営陣や上司が率先して使うことで「自分も使ってみよう」という意識が広まるのだ。また同社では、業務改善についてチャンネルで職員が対話していたところ、理事長が「すぐ改善することはむずかしいが今後の新規事業の中で考えたい、理事長より」とコメントを残したこともあったという。こうしたトップの柔軟な動きがSlack活性化の後押しとなった。緒方氏は「メールだけでは絶対に起こり得ないことでした」と振り返る。

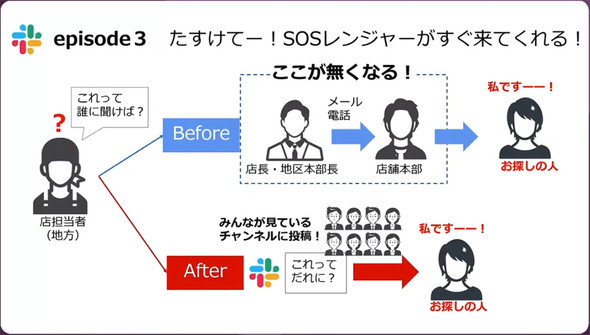

エピソード3:「SOSレンジャー」がすぐに助けに来てくれる

コープさっぽろでは、全ての職員が気軽に質問を投げかけられるSlackのチャンネルを用意している。そこに質問を投げかけると、誰かが「SOSレンジャー」として答えてくれる。

その一例として緒方氏は、ある店舗で領収印が壊れてチャンネルに質問を投げかけた件を挙げた。

「領収印の発注先を教えてください」というメッセージとともにハンコの画像がSlackに投稿された。ハンコを発注したい職員は誰に言えばいいか分からず、何でも質問できるチャンネルにメッセージを投稿した。その後総務部の担当者が回答し、そのまま領収印が発注されることとなった。

Slackを利用していなければ、まず「尋ねられる人」を探すところから始まり、その「尋ねられる人」を教えてくれる人からの連絡を待たなければならない。メールだけのコミュニケーションでは、総務部の担当者のように話題に割り込むことはできず、回答を待ち続けるしかない。

「コープさっぽろは店舗を展開するエリアが広いだけに、本部の異動情報が周辺に伝わらないこともあります。分からないことを店長へ尋ね、店長は地区本部長に尋ね、地区本部長が本部に尋ねてという流れになり、電話やメールでのコミュニケーションでは非常に手間も時間もかかります。Slackならば、こうした場合でもスピーディーにレスポンスできます」(緒方氏)

エピソード4:「褒め」の連鎖でテンションが“ブチ上がる”

「“褒め”の連鎖によって、職員のテンションが上がるという効果もあります」と緒方氏は話す。

例えば、Slackのチャンネルに店舗の商品ディスプレイの写真を投稿したとする。その店舗を訪れることのできない職員でも「お見事」や「いいね」といったリアクションが取れる。しかもそれは写真を投稿して程なく、まさにリアルタイムでのリアクリョンとなる。

コープさっぽろの根室店で非常に優れたディスプレイができたとしても、その店舗でしか「いいね」は得られなかった。しかしSlackに距離は関係なく、遠く離れた札幌の職員でも「いいね」のスタンプを押せる。こうした「褒め」の連鎖によって、職員たちのテンションは上昇し、組織の士気を向上させるきっかけとなる。

「『何気ない投稿はメールでは発信しないよね』ということを、皆に理解してもらうとともに、気軽に投稿しやすい雰囲気作りを意識しています」(緒方氏)。

エピソード5:コミュニケーションだけでなくアンケートも効率化

現在コープさっぽろでは職員のうち3500人ほどがSlackを利用し、その人数は日々増えている。ある企画でノベルティグッズとしてミニタオルを作ろうという企画が持ち上がった。そのデザインを決定する時、Slackで職員にアンケートを取ったのだという。期限を決めて意見を募集したところ、199人からの回答を得た。アンケートを取るとともに、ノベルティの作成を周知する効果もあった。

緒方氏自身も、Slackを使ったアンケートの恩恵を受けた経験があるという。

「とある会議で『iPhone』とAndroidスマホのロック解除法について議論しました。そこでSlackでアンケートを実施したところ、投稿後わずか10分で209人から回答を得られたのです」と緒方氏はそのメリットを話した。

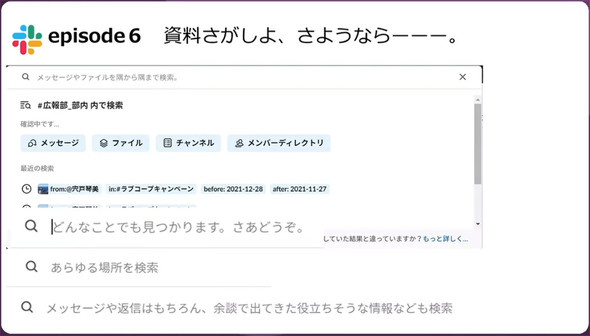

エピソード6:「資料探し」よ、さようなら

こうして2年ほどSlackを使ってきたコープさっぽろの職員だが、コミュニケーションが重なるにつれて情報も蓄積されていく。過去にやりとりされた資料を掘り起こすときに重宝するのが検索機能だ。

「Slackの検索窓に表示される薄い文字はさまざまなバリエーションがあります。どうでもいいことかもしれないですが、検索するときにちょっと楽しくなるんですよ」と話す緒方氏。

Slack活性化のコツは「まずは使う」から

このようなエピソードを経てSlackを活用してきたコープさっぽろだが、メールを主としたコミュニケーションに慣れた職員にとって「Slackで情報を公開することと、そこでコミュニケーションを図ることに最初は抵抗を感じたでしょう」と語る緒方氏。しかし「まずは使ってみてほしい」と従業員に伝え、「具体的に何ができるか」ということを伝えることを主眼にしたという。

緒方氏は、「Slack活用の目的として広大な商圏における営業活動の効率化を目指し、大所帯で縦割り部署という大前提をぶち破るツールにしたかった」と言う。店舗運営だけなく、製造工場やエネルギー事業など多種多様な事業を展開するコープさっぽろにおいて、一気通貫に横串を挿すためにSlackの学習会を年間60回以上も開催した。デジタルツールに不慣れな職員にも手取り足取り使い方を説明し、その有用性を説くことで多くの職員がSlackに向き合ってくれたという。

「とにかく、できるだけ難しい言葉を使わずに『コミュニケーションが良くなると、こんな良いことがある』ということを伝えるようにしました」(緒方氏)。

緒方氏はできるだけ大きなルールを定めず、「チャンネルは会議室」だと思い、チャンネルをどんどん増やしていく方針を採った。「必要な人にどんどんチャンネルに参加してもらい、『資料はそこにあるんだよ』『そこさえ行けば分かるんだよ』ということを伝えた方が分かりやすかったのだと思います」(緒方氏)。

そして緒方氏は、SlackではできるだけDM(ダイレクトメール)を使わずに、チャンネルを利用するように促した。導入当初はメールのように頻繁にDMが届いたが、緒方氏は「DMは密室で、鍵がついた部屋です。ここでしかやりとりできないので、仕事が広がらない」と伝え、案件が立ち上がり緒方氏にDXが届いた際は、すぐにチャンネルを作り、依頼者たちをそのチャンネルに誘導した。

決して頭からDMを否定するのではなく「『ここに資料を置いておくよ。トピックもここに集まるよ』ということをゆっくり体感してもらうようにしています」(緒方氏)。こうして、徐々にSlackの有用性が浸透していった。

アナログかつレガシーな組織をモダナイズするとともにデジタルシフトすることは非常に難しい。しかしコープさっぽろは「まずは使ってみる」「絵文字から始める」「トップの理解を深め、使用する姿を見せる」「褒める」といった施策により、緩やかながらも確実に成果が得られだ。急激なデジタルシフトを図るよりも、“緩やかな施策”がDX推進において効果をもたらすケースもありそうだ。

本稿は、オンラインセミナー「Slack Frontiers Japan」(主催:Slack Japan)における「ユーザー企業から学ぶ Slack の導入と展開から定着化と価値創出」(講演:生活協同組合コープさっぽろ 緒方恵美氏)の講演内容を基に編集部で再構成した。

関連記事

クレディセゾン役員と老舗企業社長が対談 独裁政権から“立憲制”に変えたSlack活用法とは

クレディセゾン役員と老舗企業社長が対談 独裁政権から“立憲制”に変えたSlack活用法とは

クレディセゾン専務と「おにぎりせんべい」で知られるお菓子メーカーのマスヤグループ本社社長が、組織変革とコミュニケーションをテーマに、それぞれの改革論を語り合った。 「マルチタスク削減で爆速開発」に変えたKDDIアジャイル開発チームが実践したこと

「マルチタスク削減で爆速開発」に変えたKDDIアジャイル開発チームが実践したこと

割り込みタスクやマルチタスクは業務生産性の低下を招く要因となり得る。特にスピードが求められるアジャイル開発においては、こうした要因を排除していかなければならない。KDDIのアジャイル開発チームは、エンジニアの生産性低下を回避するためにある工夫を考えた。 「ベテラン社員にチャットは無理」の偏見を変えた石井食品のコミュニケーション改革秘話

「ベテラン社員にチャットは無理」の偏見を変えた石井食品のコミュニケーション改革秘話

ミートボールで知られる石井食品の石井智康社長は2017年に入社し、主なコミュニケーション手段はガラケーとFAXという業務現場にショックを受けた。ITツールに不慣れなベテラン従業員もいる中で、あえてチャットツールで現場を変えようと決めた。 古市憲寿氏と企業3社が語る「テレワークでのチームエンゲージメント向上の秘訣」

古市憲寿氏と企業3社が語る「テレワークでのチームエンゲージメント向上の秘訣」

社会学者の古市憲寿氏をモデレータに迎え、企業3社とのオンライン座談会が開催された。人とのつながりが希薄になりがちなテレワークにおいて、チームのエンゲージメントを高めるための工夫や取り組みなどを、インテージヘルスケアとコープさっぽろ、ソフトバンクの3社の担当者が語った。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 「バックアップないけど復旧して」 情シスを“便利屋”として使い倒す現場の実態

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- 「もうWindowsセットアップの裏ワザが使えない」新対策にユーザーは大迷惑?:851st Lap

生活協同組合コープさっぽろ 緒方恵美氏

生活協同組合コープさっぽろ 緒方恵美氏