「まだ印紙買ってる?」 電子契約システムの導入実態【読者調査】:電子契約システムの利用状況(2024年)/前編

企業活動で契約プロセスや契約書管理の効率化、コスト削減に貢献する「電子契約」の利用が広がりを見せている。企業における電子契約の利用状況やシステム導入状況を、調査結果を基に紹介する。

契約締結を紙から電磁的な手法に変更することによって、企業活動で業契約プロセスや契約書管理の効率化、コスト削減に貢献する「電子契約」の利用が広がりを見せている。

アイ・ティ・アールが2022年10月に発行した市場調査レポート「ITR Market View:リーガルテック市場2022」によると、電子契約サービス市場の2021年度の売上金額は157億2000万円で前年度比56.1%増だ。2021〜2026年度のCAGR(年平均成長率)は23.6%、2026年度には453億円に達すると予測されている。

そこでキーマンズネットは「電子契約システムの利用状況に関する調査」を実施した(実施期間:2024年4月19日〜5月10日、回答件数:251件)。前編の本稿は、企業の電子契約の利用状況やシステムの導入状況などを紹介する。

調査によって多くの企業が電子契約システムの必要性を感じていることが、利用実態とは大きな開きがあることが分かった。その理由とは。

電子契約の必要性を感じる4大理由

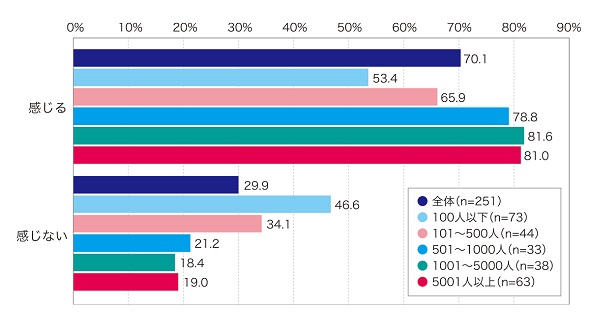

はじめに、自社業務における電子契約の必要性について聞いたところ、7割が「必要性を感じる」(70.1%)と回答した(図1)。従業員規模が大きくなるほどニーズは高く、1001人以上の大企業帯は8割以上が必要と回答した。

必要性を感じる理由をフリーコメントで聞いたところ、4つに大別できる。

1つ目は紙運用脱却による「コスト削減」を挙げる意見だ。「印紙代や紙契約書の保管コストを考慮すると電子契約は選択肢に挙がる」や「とにかく紙を減らしたい。紙での管理は属人的しがち」「郵送にかかる経費がばかにならない」といった声にみられるように、紙による契約締結は郵送や保管などの関連コストが発生するため、契約する場面の多い大企業でニーズが高い傾向にあった。

2つ目は、紙運用で発生する押印やサイン、社内承認などの関連業務を「効率化したい」という理由だ。「電子契約することで押印やサインなどの手間が省けスピードアップする」や「過去事例の検索など業務効率化に寄与するため」など「締結までの時間の短縮」を望む声が寄せられた。

続いて3つ目は、「パンデミック対策でテレワーク推進するに当たり、電子契約化は必要と感じた」や「印刷や押印のためだけに出社する必要性がなくなった」のように、「働き方の変化に対応するため」という意見だ。コロナ禍を経てテレワークを採用する企業が増えたことで、出社せずに契約締結する運用が求められている。

そして4つ目は、「契約相手先から求められる機会が増えた」や「取引先から電子契約を求められている」など、「顧客からの要望が高まっている」という理由だ。「電子帳票保存法対応」や「インボイス制度や電子帳簿法改正に合わせる必要があるため」といった、法令への対応を背景に電子化を進める顧客が多く、中には「取引先の大半が導入している」企業も存在した。

電子契約システム導入済みは4割 「当事者型」が優勢

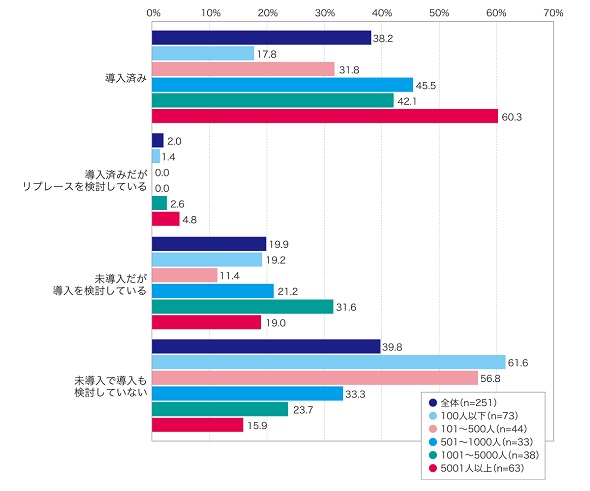

電子契約システムを導入している企業は「導入済み」(38.0%)と「導入済みだがリプレースを検討している」(2.0%)を合わせると4割で、必要性を感じている割合と比べると少ない(図2)。

特に「未導入で導入も検討していない」が、1001人以上の大企業帯では約2割であるのに対して500人以下の中堅・中小企業帯は約6割と3倍もの開きがあり、従業員規模別で温度差があることが分かる。

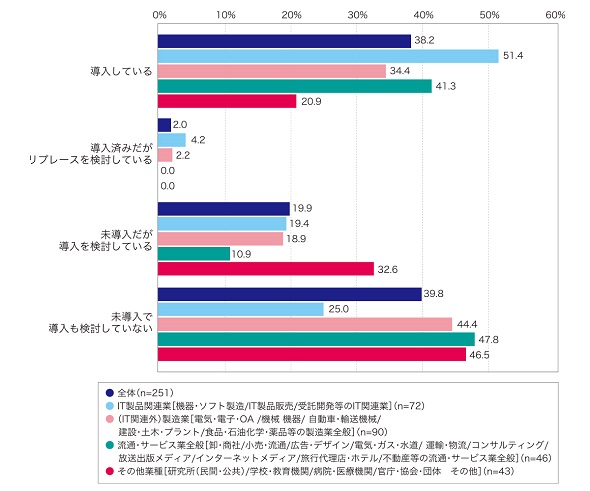

業種別でみると、教育や医療、官公庁などで「未導入だが導入を検討している」が32.6%と、他業種に比べて検討が進んでいる傾向にあった(図3)。

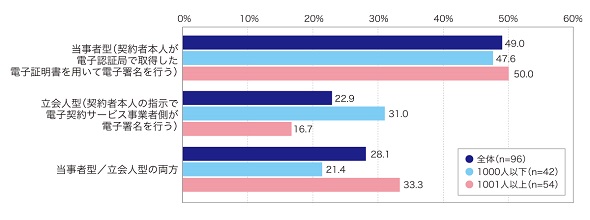

次に導入している電子契約システムを見ると「当事者型(契約者本人が電子認証局で取得した電子証明書を用いて電子署名を行う)」(49.0%)、「当事者型/立会人型の両方」(28.1%)、「立会人型(契約者本人の指示で電子契約サービス事業者側が電子署名を行う)」(22.9%)と続いた(図4)。

コスト面で利用障壁が下がるクラウド型電子契約サービスが普及したこともあってか、1000人以下の企業群は「立会人型」の利用率が高い。電子契約サービス市場に参入する事業者が増えているため、導入率や導入タイプの割合は変化することが予想される。

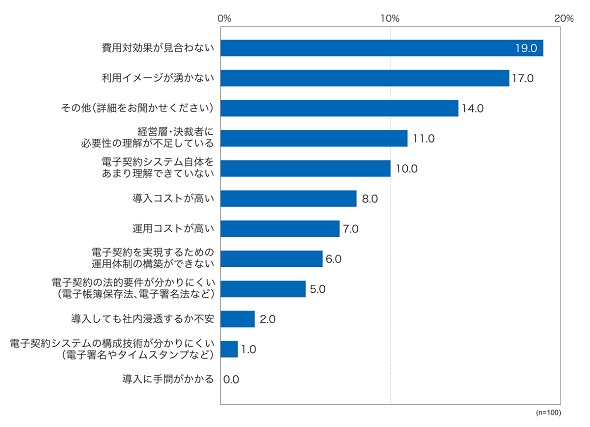

「ROIが見合わない」「理解不足」が未導入理由の上位

最後に、中小企業を中心に全体の4割が該当した、電子契約システムを「未導入で導入も検討していない」理由を考える。

導入していない理由としては「費用対効果が見合わない」(19.0%)、「利用イメージが湧かない」(17.0%)、「経営層・決裁者に必要性の理解が不足している」(11.0%)、「電子契約システム自体をあまり理解できていない」(10.0%)が上位に続いた。費用対効果やコスト面への懸念よりも、システム導入によるメリットの理解や利用イメージが湧かないなどの「理解不足」が多い印象だ(図5)。

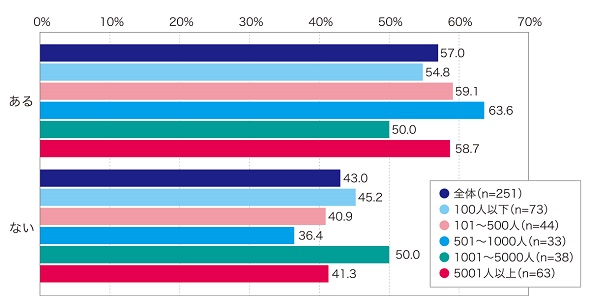

「電子契約」の利用経験者が少なく、利用メリットや運用のイメージをできていないユーザーも多い可能性がある。実際、これまで業務での有無を問わず電子契約を利用したことがあるかどうかを聞いたところ「ある」(57.0%)は6割弱で、4割以上は利用経験がなかった(図6)。

利用経験がある人は「他社との機密保持契約署名」や「取引先企業から電子契約することを求められた」「システム発注時の契約」などの業務利用に始まり、「不動産の売買契約締結・確認書の締結」や「自動車の保険の更新が電子契約」「副業の業務委託契約」「再雇用契約が電子契約」といった個人利用のケースまでさまざまであった。今後は利用シーンが増えることで、利用メリットや運用イメージへの理解度も徐々に高まるのではないかと予測される。

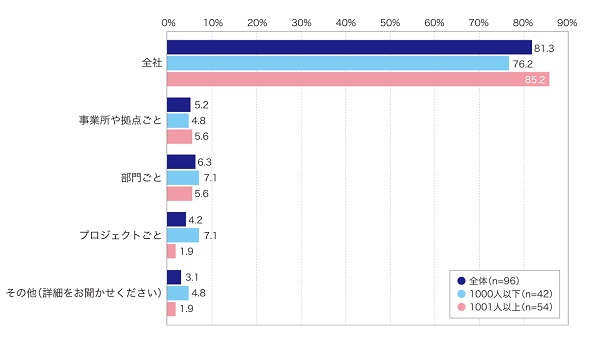

電子契約システム利用者の大半が「全社」導入(81.3%)であることからも、従業員がシステム利用に理解を示しているかどうかが、業務効率向上に大きく影響すると考えられる(図7)。

ペーパーレス化や働き方の変化、法令対応などの観点から電子契約の必要性の認知は広まりつつある。サービス事業者の増加によって電子契約に触れる機会が広がることで、ユーザーの理解も促進され、企業での電子契約利用はより一般化するだろう。

以上、ここまでで電子契約の利用状況やシステムの導入状況などを紹介した。後編では、実際に電子契約システムを導入している企業の声を中心に、導入目的や導入時の苦労、満足度などに触れていく。

関連記事

結局、紙で保存するのか? 猶予措置も盛り込まれた改正電帳法への温度感

結局、紙で保存するのか? 猶予措置も盛り込まれた改正電帳法への温度感

キーマンズネットでは「改正電子帳簿保存法への対応に関するアンケート(2023)」と題したアンケー調査を実施した。2022年1月に施行された改正電帳法だが、一部規定で宥恕期間が設けられ、その後令和5年度税制改正大綱ではさらなる猶予措置も設けられた。そうした中で、企業の改正対応への温度感はどのような状況なのか。 AI契約書レビューサービスをどう選ぶ? 機能と選定ポイント、利用の注意点

AI契約書レビューサービスをどう選ぶ? 機能と選定ポイント、利用の注意点

企業が取り交わす契約書に潜むリスクを特定して修正を補佐し、品質の高い契約書の作成をサポートする「AI契約書レビューサービス」。一人法務から大企業の法務部門まで、それぞれが抱える課題の解決を支援する。サービスの特徴と主な機能、製品選定時のポイント、活用メリットなどを紹介する。 法務担当者が知るべき改正電子帳簿保存法の対応ポイント 企業内弁護士が解説

法務担当者が知るべき改正電子帳簿保存法の対応ポイント 企業内弁護士が解説

2022年1月1日から施行された改正電子帳簿保存法では対応要件が大きく緩和された。企業の対応すべき契約書管理のポイントを、リーガルテック企業のインハウスローヤー(企業内弁護士)が解説した。 法務DXの要、リーガルテックとは? 専門家がサービスの基本や業界動向を解説

法務DXの要、リーガルテックとは? 専門家がサービスの基本や業界動向を解説

法務業務に関するさまざまな「リーガルテック」サービスが登場している。法務の主な業務内容、リーガルテックの現状や動向、サービス選定時に着目すべきポイントなどを、法務の専門家が解説した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 「AI時代にSIerはいらない」 信じているのはまさかの“あの人たち”だった【調査】