年間500件以上のメール洪水をNotionで解決 芝浦工業大学が語る導入プロジェクトの裏側

芝浦工業大学では教員の教育・研究時間捻出を目指し、Notionを活用した業務改革に取り組んでいる。「依頼」の状況が一目で分かるページを作り、電子メールの洪水に悩む教員を救った。

芝浦工業大学では、職員から教職員への依頼メールが多く、電子メールが埋もれたり、教職員が電子メールの確認に時間を取られたりするといった課題を感じていた。

同大学ではこの課題を解消し、教育と研究時間を捻出するために「Notion」を全学的に導入した。その結果、情報の橋渡しがスムーズになり、さまざまな効果を感じているという。一方で、既にOffice製品などに慣れ親しんだ同大学では白紙状態からWebページを構築するようなNotionの使い方にすぐに移行するのは難易度が高かった。そこで、スムーズな導入と運用を目指して幾つかの工夫をしたという。

同大学職員の澤 虹之介氏(学事本部 大学企画課)が、Notionを活用した業務改革の取り組みと、スムーズな導入、普及につなげるための工夫について説明した。

年間500件以上「メールの山に埋もれる依頼」

文科省の「科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2023)報告書」によると、大学教員の約8割が研究時間の不足を認識している。事務作業を効率化し、教員の教育、研究時間を確保することは、大学本来の使命を全うするために欠かせない要素だ。

大学組織は学生や教員、職員で構成される。このうち職員は、学生と教員が教育研究に集中できる環境づくりを担う。そのミッションにおいて、芝浦工業大学においては職員から教員への依頼に課題意識があったという。

例えば、職員から教員に授業科目のシラバスを作成してほしい、研究報告書を提出してほしい、といった依頼をする際、従来は電子メールを利用していたが、その電子メールが埋没するという課題があった。

教員は学生、学会、共同研究先企業などから多くの電子メールを受信しているため、職員からの依頼が埋もれやすく、締め切りを1カ月過ぎてから気付くケースもあったという。

依頼の件数も多く、1年間で500件以上もの依頼が職員から教員に向けて発信されていた。

さらに問題なのは、職員の部署ごとに依頼文の構成や求められる対応方法が異なることだ。受け取る側の教員は「この依頼はファイルを提出する必要があるのか、それとも把握しておくだけでいいのか」「提出書類には指定の様式が存在するのか、それとも任意の様式でいいのか」といった基本情報を理解するだけでも労力を要していたと澤氏は振り返る。

芝浦工業大学では、こうした課題を解消し、教育と研究時間を捻出するために、有志の職員と教員で「業務効率化・DX推進プロジェクト」を立ち上げ、情報共有の効率化を進めることを決断した。

情報共有の質を上げる施策の一つとしてITツールの導入が有効だ。プロジェクトチームは各種ツールを比較検討した結果、高い汎用性やデータベース機能を持つNotionの導入を決定した。

Notionはドキュメント作成やプロジェクト管理、情報共有、データベース機能などを一つのプラットフォームに統合したコラボレーションツールだ。別々のアプリケーションで実施していた作業をNotionに一元化することで、情報の分散や作業の重複を防ぎ、業務効率化につながる。同大学では2024年4月からまず工学部で先行導入し、その後全学部の約700人の専任教職員へと利用を広げた。

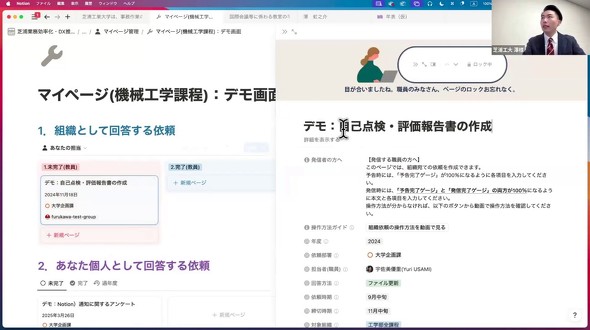

「職員から教員への依頼」を分かりやすく整理するために特に活用しているのがポータル機能だ。芝浦工業大学では、Notion上に教員向けのポータル「マイページ」を構築し、教員が対応すべき依頼や必要な情報を一目で把握できるようにしている。マイページを業務の起点として開くと、ページ上部に「未完了」の依頼が一覧表示され、優先して対応すべき事項がすぐに確認できる仕組みだ。

一覧から特定の項目をクリックすると、標準化されたテンプレートに基づく依頼の詳細情報が表示される。なかでも、「誰が」「いつまでに」「何をすべきか」といった最低限確認すべき項目はプロパティ欄に明示されており、情報の抜け漏れを防いでいる。これにより、従来は依頼元の部署ごとに異なっていた依頼の伝達方法が統一され、教員は内容を迅速かつ正確に把握できるようになった。

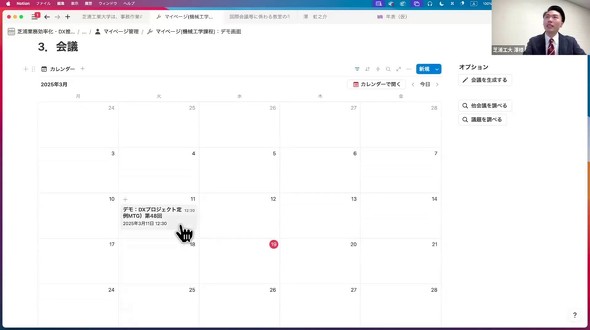

また、会議関連の情報もNotionで一元管理している。各ユーザー(教員)のマイページを中ほどまでスクロールすると、自分が参加すべき会議だけがカレンダー形式で表示されているので、会議情報を探す負担が少ない。欠席・遅刻の連絡機能もあるため、主催者に欠席・遅刻を伝えるためにメールなどをする必要がなく、この機能は教員から好評だという。個別の会議のページでは、開催情報だけでなく、議題や関連資料、開催後の録画ファイルや議事録を一元管理している。

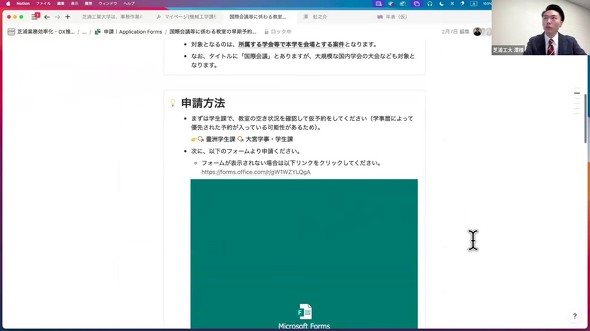

その他、産休育休の申請や学会開催申請などの手続きもNotionと「Microsoft Forms」を連携させてページ内で申請が完結するように設計した。さらに「教職員一覧」ページでは、従来の電話番号やメールアドレスといった情報に加え、顔写真も掲載されており、対面機会が減少した中でのコミュニケーション活性化にも役立っている。

導入時に配慮した3つのポイント

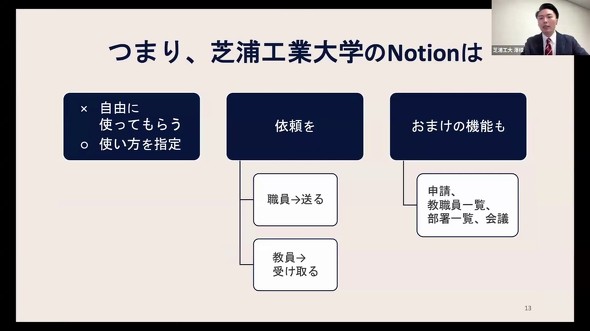

芝浦工業大学の取り組みで特徴的なのは、Notionの使い方をあえて標準化している点だ。Notionは一般的にユーザーの創意工夫で多様な使い方ができる柔軟なツールだが、同大学では主に「職員から教員への依頼」というユースケースに特化して利用している。

「Microsoft Word」や「Microsoft Excel」に慣れた教職員にとって、白紙状態からWebページを構築するようなNotionの使い方に移行するのはハードルが高い。そこで、まずは全員が同じ形式で利用できる環境を整備し、Notionの基本操作に慣れることを優先した。これにより導入の障壁を下げつつ、将来的にはより創造的なユースケースに発展させる基盤を作った。

導入プロセスにおいて、澤氏は3つの重要なポイントを強調した。第一に「丁寧な意思疎通」だ。Notionは使う人数が多いほどメリットを得られるツールだ。全員が一致団結して使う環境を実現するために、ユーザーに対する丁寧なコミュニケーションを心掛けた。

第2のポイントは「エラーやトラブルを許容する文化づくり」だ。完璧なシステムの構築より、教員の課題を解決するスピードを優先し、アジャイル的なアプローチでNotionの利用を開始した。「実用に耐え得るかどうかのテストや関係者のチェックを繰り返していては、いつまでたっても課題は改善されません。スピードを速めて前例のない挑戦をすることを重視しました」(澤氏)

第3のポイントは「Notion導入が目的ではないことを強調する」ことだ。真の目的は教育、研究時間の捻出であり、Notionの利用自体が目的化してしまうと、かえって新たな作業を増やしてしまう危険性がある。そのため、あくまでもツールは手段であるという認識を徹底した。

これら3つのポイントに基づいて取り組みを進めた結果、当初のスケジュール通りにNotionの運用開始にこぎつけ、「Notionは使いにくいから止めよう」といった逆戻りを防げたという。

データ可視化とより自由な利用へ

芝浦工業大学では2024年4月のNotion導入から約1年が経過し、さまざまな成果と課題が見えてきた。澤氏はNotionの導入によって依頼業務に関するデータが可視化されたことを大きな成果と位置付けている。

Notionのデータベース機能により、月ごとの依頼件数が自動集計できるようになった。これによって、特定の月に依頼が集中する傾向が明らかになり、業務の平準化に向けた取り組みが可能になった。また、年間の依頼総数が530件に上ることも判明し、今後はこれらの依頼の統廃合を進めることで、さらなる教育、研究時間の捻出を目指している。

また今後の計画として、各部署が保有する業務マニュアルをNotionに集約するなど、より自由度の高い活用を促進する計画だ。Notionに日々追加される新機能も積極的に取り入れたいとして、最近では「レイアウト」「オートメーション」機能の活用を始めたという。

澤氏は最後に、「Notion導入から1年を迎えますが、まだまだ100点には程遠い状況です。現在も試行錯誤を続けながら改善に取り組んでいます」と述べ、継続的な改善の重要性を強調した。大学における教職員の協働を支援するツールとして、Notionが果たす役割は大きいといえるだろう。

本記事は、2025年3月19日に行われたNotion Japan主催の企業活用事例ウェビナーの内容を再構成した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 「2026年は脱MySQLすべき」エンジニアたちが突然騒ぎ出したワケ:864th Lap

- 出光興産の「ADFS→Azure AD」移行奮闘記

- IT資産管理のメンドウを「Power Platform」にぶん投げてラクする方法

- VMwareライセンス変更問題 乗り換えるか使い続けるか、皆の声

- 調査で分かった「Copilot for M365」活用でAIスキルよりも必要なこと

- 実はあった、非対応PCに「Windows 11」をインストールする幻のチート技:816th Lap