ダッシュボードが「大人気コンテンツ」に 日本製鉄のデータ活用はどうなっているか(2/2 ページ)

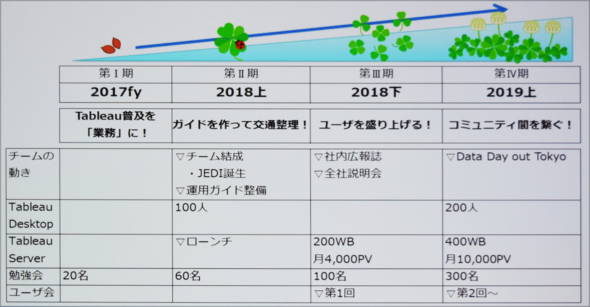

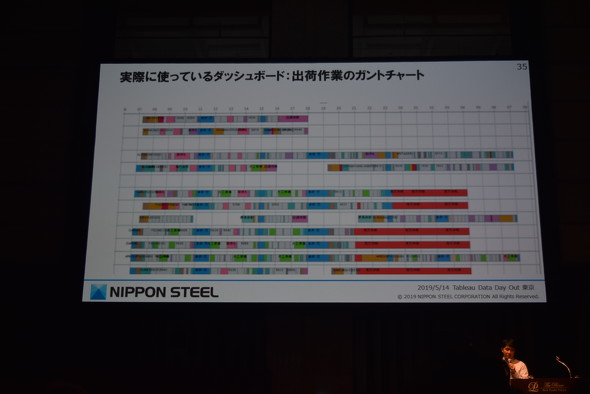

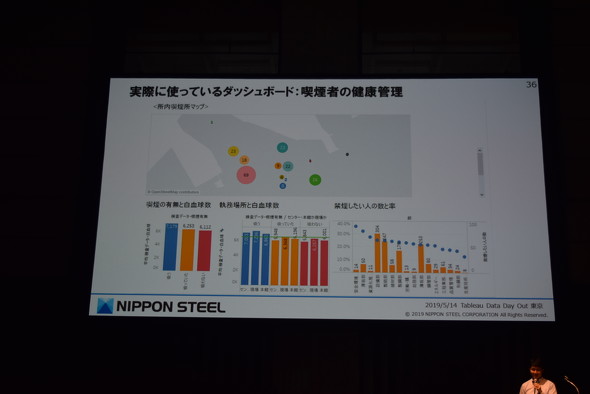

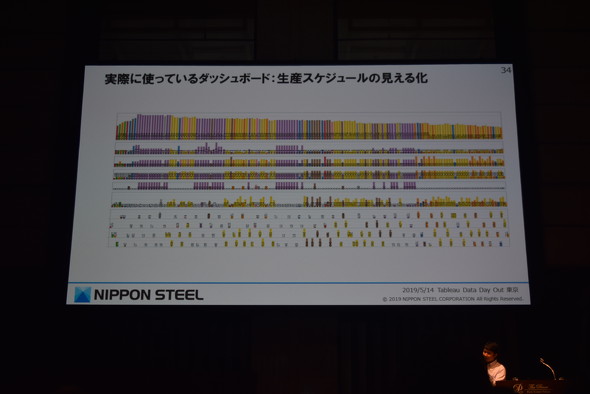

2019年4月の段階でTableauの利用者数は、君津製鐵所で348人、全体では700人以上がユーザーだ。2017年12月から毎月ダッシュボードを構築したりデータフローを作成したりできる「Tableau Creator」アカウントの付与数を徐々に増やしたことが呼び水となり、2018年夏ごろには「Tableau viewer」ユーザーも急速に増えていった。2019年3月にはダッシュボードの閲覧回数が月間1万回を突破したという。

ダッシュボードを人気コンテンツにするまでの長い道のり

Tableauの普及活動を紹介したのは君津製鐵所ものづくり室で生産性向上に向けた取り組みを担当する伊藤梓氏だ。導入は2つのフェーズに分けられる。

第I期はTableauの普及を「課外活動から業務に変える」ことに取り組んだ。上司に重要性を理解してもらい、普及活動を業務として推進することに成功した。またニーズがありそうな人に当たり「とにかく使ってもらう草の根活動」をした。

「上から押さえるだけでなく下からも押さえるのがポイント」だと伊藤氏はいう。

「上から押さえる」ためにKPI管理者にはTableauの見方を、分析者にはダッシュボードの作り方を教育するというように、ユーザーを4つの役割(KPI管理者、分析者、分析リーダー、先生)に分け、それぞれに説明会や勉強会、ベンダーによるトレーニングコース受講といった学習機会を用意した。

これによりTableauの得意なことと不得意なこと、できないことや、Excelとの違いなどの理解が進み、導入の初動がスピードアップした。

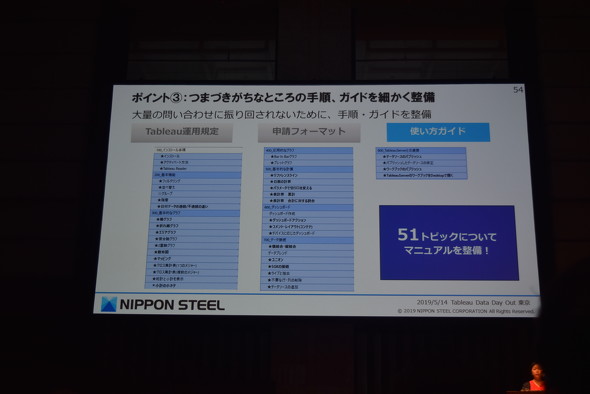

第II期は、ユーザーが増加し始めた時期に当たる。事務局に大量の問い合わせが寄せられることが課題になったという。そこで2018年4月にTableau普及チームを編成して個別対応を行う傍らで、運用規定やドキュメントを用意して問い合わせ数の削減を図った。ドキュメントは51トピックにも及ぶ。

この他にも4カ月ごとに20人の枠で勉強会も実施した。参加希望者が多く、全員が参加できないため、スキル取得者がそろうまでの間は利用ニーズがありながらスキルを獲得できていない部門に向けた「データ見える課」を発足、部門ダッシュボード作成を代行して過渡期を乗り切った。

導入第III期では、ユーザーが増える中でノウハウが分散してしまう課題への対策と、君津発電所以外の拠点での活用推進に取り組んだ。

セルフサービスBIでよく課題となるノウハウ分散のリスクへの対策として、社内にユーザー会を発足して成功事例を紹介したり便利な使い方を紹介したりと、ユーザー全体のスキルの向上を図りつつ、ノウハウを共有する機会を作った。

加えて誰もが同じように最新情報に触れる状況を作るために、ダッシュボードに「Tableauポータル」を作成してWebポータルのように使える場を作った。

セルフサービスBIでRPAを補強する提案も

さらに、君津発電所以外の拠点にも普及を進めるため、全国から約100人が参加する全社説明会も開催した。社内で注目されていたもう1つのテクノロジー「RPA(Robotic Process Automation)」が、Tableauを利用すれば分析を組み込んだ高度な自動化が期待できる点をアピールしたことが決め手となって全社導入が決定したのが現在(第IV期)だという。

第IV期は現在進行中だが、伊藤氏は「もっと効率的に意思決定できるTableauの使い方を追求したい」と語る。

BIツールは結果がビジュアルなため、データ分析に慣れた人でなくても、うまくできた結果さえ見せれば魅力を感じてもらえる特長がある。社員のデータ利活用リテラシーが高いことは同社の特徴的な部分だが、早期から適切で魅力ある活用事例を示せたことが、セルフサービスBI普及に好影響を与えた点に注目したい。

関連記事

BtoBメーカーの業界再編、三菱商事グループ3社が選択したIT基盤「合従連衡」策とは

BtoBメーカーの業界再編、三菱商事グループ3社が選択したIT基盤「合従連衡」策とは

事業の統廃合や買収、企業グループ間の移動はもはや当たり前によくある話。ワークフローを整理してすぐに成果を出さなきゃいけない時代に、IT部門に課されるお題はムチャぶりだらけ。どうすれば効率よくできる? 【事例】定例会の見直し方 ベックマン・コールターの加藤さんはどうやって会議を変えて会社を変えるか

【事例】定例会の見直し方 ベックマン・コールターの加藤さんはどうやって会議を変えて会社を変えるか

マネジメント業務の多くの時間を定例会議の準備に割かざるを得なかった組織を変えたのは何か。業界再編を機に経営手法を刷新した医療機器の専門企業が、現場を変えるために取り組んだのは、会議の改革だ。経営手法の変革と会議の関係は? 「崖っぷちERP導入」苦節8年2度の失敗から3度目はなぜ成功したか

「崖っぷちERP導入」苦節8年2度の失敗から3度目はなぜ成功したか

もう8年もERPを導入しようとしては頓挫してきた――失敗続きの導入プロジェクトが3度目にして、みごとに1年で成功した理由はどこにあったか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- 資料をリッチにする画像生成AI「Nano Banana Pro」活用法 素材探しはもう不要?

- 「身代金は対象外」日本のサイバー保険が“あえて払わない”合理的な理由とは?

- 法人向けビジネスチャットにかかる費用はどのくらい?

- 女子高生「りんな」にみんな骨抜き? 人間らしさとAIらしさの間で

- 今、あらためて考えるテスト自動化【第3回】

- Microsoftの「Copilot+ PC」はこれまでのWindows PCと何が違うのか

- まるで聖徳太子の耳のように複数話者を聞き分ける「分離集音」技術とは?

- 何かとシバリが多い自治体のIT改革、渋谷区が採用した第4のネットワーク「コア系」ってどんなもの?

- 文系記者がAI資格「G検定」に合格できたワケ ChatGPTを使った試験勉強レポ

- “あのイルカ”の再来か、Microsoftがひっそり登場させた新キャラとは?:854th Lap

日本製鉄 伊藤梓氏 「自分でセルフサービスBIを使ってみて便利さに感動した。BIの浸透には困難もあるが、困難を乗り越えたのはその感動体験があったから」と振り返る

日本製鉄 伊藤梓氏 「自分でセルフサービスBIを使ってみて便利さに感動した。BIの浸透には困難もあるが、困難を乗り越えたのはその感動体験があったから」と振り返る