「クラウド勤怠管理システム」選定のポイントは? 機能、コスト、UX、連携方法などを紹介

働き方改革の波に乗って多くの企業で導入が進む「クラウド勤怠管理システム」。今や、ただ打刻するだけのツールではないようだ。どのような機能が備わり、製品選定のポイントはどこなのだろうか。

働き方改革やテレワークの浸透に伴い、多くの企業で導入が進んでいるのが「勤怠管理システム」だ。近年はクラウドサービスとして手軽に導入できる製品が増えてきたこともあり、企業規模を問わずさまざまな企業が積極的に導入している。

昔ながらの勤怠管理の仕組みでは、まず従業員が出退勤時にタイムカードやICカードなどを使って、オフィスに据え付けられた機器で「打刻」する。こうして得られた打刻データを労務担当者が集計し、各従業員の勤務状況把握や給与計算、残業管理などを行う。外出や出張のためにオフィスで打刻できない従業員は、紙の帳票に出退勤時間を記入して別途申請し、労務担当者がこれを集計する。

一方クラウド勤怠管理システムを導入すると、これら一連のプロセスの多くの部分を効率化できる。従業員にとっての最大のメリットは、わざわざオフィスに出向かず、手元のPCやスマートフォンを使って打刻できる点にある。

本稿では、勤怠管理システムの市場状況や多様化する機能、製品選定のポイントなどを解説する。

ニーズが右肩上がりで伸びる勤怠管理システム

「自宅や外出先でもWebアプリケーションやスマートフォンを使って打刻できます。残業や休暇などの各種申請や勤務実績の確認などもPCやスマートフォンから行えるようになるので、場所を問わない多様な働き方を推進する上で大きなメリットがあります」

こう語るのは、オービックビジネスコンサルタント(以下、OBC)でクラウド勤怠管理製品のマーケティングを担当する石倉宏一氏。OBCはクラウド勤怠管理サービス「奉行Edge 勤怠管理クラウド」を提供しており、もともと同社の給与計算システムを使っていたユーザーを中心に導入数が伸び続けているという。

「2023年にも働き方改革関連法の順次施行がありましたが、これを契機に導入が大きく伸びているということはありません。それ以前から、勤怠管理システムによって従業員の残業時間や有給取得状況を正確に把握しようと考える企業は右肩上がりで増え続けています」

「打刻」「集計」「リスク管理」の順番で段階的に活用を進める

では、現行の勤怠管理システムにはどのような機能が備わり、製品選定においてはどのような点に留意すれば良いのだろうか。

勤怠管理システムと一口に言っても、カバーする機能は多様だ。そのため、まずは自社の勤怠管理業務の現状と課題をきちんと把握した上で、課題解決に最も適した製品を導入する必要がある。その際に留意すべきポイントについて、OBCで人事関連製品の企画・プロモーションを担当している津吉 沙織里氏は次のように述べる。

「自社が勤怠管理に関して抱えている課題やニーズが『打刻』『集計』『リスク管理、働き方改革』のどの領域にあるのか、あらかじめ把握しておくことで注力すべき領域を明確化できます」

従業員にいかに適正に打刻してもらうか

勤怠管理システムを導入する際には、従業員にとっての打刻の利便性だけではなく、労務管理の観点から「勤務実態と乖離しない打刻方法」を選ぶ必要がある。Webブラウザやスマートフォンで打刻できることは、外出の多い従業員にとっては便利だが、一方で工場のようにPCを設置できない職場や、機密管理の都合上スマートフォンが持ち込めない職場も存在する。

こうしたケースでは、それぞれの環境において従業員が業務を始めるタイミングと終えるタイミングでタイムリーに打刻できる仕組みを用意する必要がある。例えば、工場での勤務開始を「更衣室に入る時点」と定めているのであれば、PCやスマートフォンより、更衣室に打刻機を設置する方がいいかもしれない。外出先でスマートフォンを使って打刻する場合には、あわせてスマートフォンの位置情報も取得することで虚偽の打刻を防ぐこともできる。

このように、それぞれの勤務形態に適した打刻手段を提供することで打刻の正確性や信頼性を担保でき、自社が法令違反に問われるリスクを減らすことができる。

人事・労務担当者の勤怠管理業務を本当に効率化できるか

効率的、かつ正確に打刻できるようになっても、取得した打刻データを集計するのに多くの人手を費やしていてはシステム化の効果が限定されてしまう。そのため、大半の勤怠管理システムでは打刻データを自動的に集計してさまざまな切り口から可視化できる機能を備えている。こうした機能を活用することで、人事・労務部門における勤怠管理業務の負荷を大幅に低減できる。

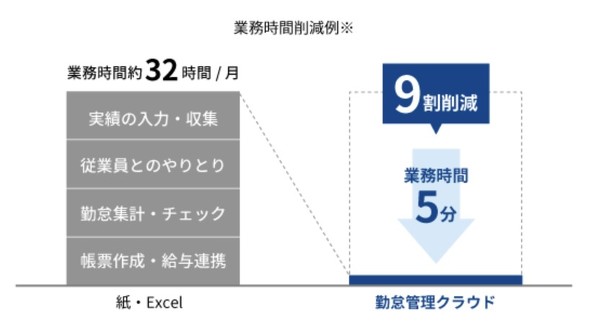

OBCがユーザー企業を対象に行った調査によれば、「従業員数50人、担当者1人」の企業において4帳票を作成するのに要する時間が、紙と「Microsoft Excel」で行っていたときには毎月約32時間かかっていたのが、クラウド勤怠管理システムの導入後は5分に短縮できたという。

しかし、津吉氏によれば、たとえ業務効率化の効果をうたっている製品であっても、必ずしも全ての企業のニーズに合致するとは限らないという。

「例えば、日をまたいで残業した際の残業時間の算定方法がシステムの仕様と異なっているようなケースは珍しくありません。企業によっては1日当たりの法定労働時間とは別に、独自の所定労働時間を設けていることもあります。この場合、法定労働時間の超過分とは別に所定労働時間の超過分も管理する必要があり、製品によっては対応が難しいこともあります」

こうした独自要件に製品が対応できない場合、別途手作業で補完する必要があるため、せっかくシステムを導入したにもかかわらず業務負荷がほとんど減らないということもあり得る。こうした事態に陥らないためにも、自社独自の勤怠管理ポリシーをあらかじめ洗い出し、製品仕様とのフィット&ギャップを丹念に行っておく必要がある。

人事・労務面のリスク管理全般に活用できるか

こうして打刻と集計をシステム化して労働時間を適正に管理できるようになったら、次の段階として収集したデータを基に残業時間を管理したり、従業員の働き方を改善するフェーズへと移れる。

多くの勤怠管理システムが、残業時間が法令で定める上限に近づいた際にアラートを通知する機能を備えているため、法令違反のリスクを回避するとともに、従業員の健康管理に配慮した健康経営の実現にも貢献できる。

さらに活用が進むと、タレントマネジメントシステムと連携して従業員のメンタルヘルス管理に役立てたり、離職リスクの高い従業員を抽出するようなことも可能になる。こうした企業のリスク管理全般にまで勤怠管理システムを役立てるようになれば、その活用度合いは相当進んでいると考えていいだろう。

クラウド勤怠管理システムを選ぶ上でのポイント

ここまでに挙げたもの以外にも、クラウド勤怠管理製品を選ぶ際にはさまざまな選定ポイントが存在する。以下でその代表的なものを幾つか挙げてみよう。

コスト

IT製品を導入する際には、どうしてもコストの観点が欠かせない。代表的なクラウド勤怠管理製品はどれも月額料金300〜400円のレンジで価格が設定されており、利用コストに大きな差はないようだ。

中には「基本機能のみなら月額100円」といったサービスもある。その場合は自社にとって必須の機能が基本機能とオプションのどちらになっているか確認してほしい。

UX

エンドユーザーにとっての使い勝手の良しあしも、重要な選定ポイントの一つだ。スマートフォンを使った打刻や各種申請が行えるとアピールしている製品でも、Webブラウザ経由でしか利用できないとなるといちいちシステムにログインする必要があり、ユーザーの使い勝手は低下してしまう。

こうした細かな使い勝手を軽視していると、いざシステムを導入した後にユーザーからの問い合わせが殺到する可能性もあるため、IT部門やヘルプデスクの業務負荷を軽減するためにもUX設計に優れた製品を選びたい。

ベンダーによる導入支援

クラウド勤怠管理製品の中には、細かなパラメータ設定によりさまざまな業務プロセスに柔軟に対応できるものもある。しかし、ユーザー側がこうした機能を生かしきれず、導入効果を十分に発揮できていないケースもある。自社で製品の導入・運用に十分な人的リソースを投入できない場合は、製品ベンダーやサードパーティーベンダーに導入・運用作業の支援を依頼することも検討してみるべきだろう。

例えばOBCでは、同社のクラウド勤怠管理製品を導入した企業に対して、インストラクターによる製品レクチャーを行っている。製品の利用料とは別に料金が発生するが、結果的に製品の機能を十分に使いこなせるようになり、業務効率化やコスト削減の効果が見込めるのであれば、こうした支援サービスを提供している製品を選ぶのも手だ。

外部システム連携

勤怠管理システムはそれ単体で利用することも可能だが、給与計算システムに代表される他の人事・労務管理システムと連携することでより広い範囲の業務をシステム化できる。そのため、外部システムとの連携インタフェースの有無も重要な選定ポイントの1つになる。実際、多くの製品がAPIを介してさまざまな人事・労務管理システムと連携できることを売りにしているが、この点については「慎重に仕様をチェックすべき」と津吉氏は注意を促す。

「APIを介したシステム連携では、ユーザーが独自に追加した項目のデータをやりとりできないことがほとんどです。そのためAPI連携をうたっていても、実際には追加のインタフェース開発が発生してしまうこともあります。勤怠管理システムと給与計算システムを同じ企業が提供しており、機能が密接に連携していればそうした心配はありません」

セキュリティ対策

クラウド勤怠管理システムは社員情報や組織情報をクラウドで管理するが、「クラウドに社員情報を預けるのは心配」という理由から導入のメリットを逃してしまうのはもったいない。

製品の選定に当たってはセキュリティ対策がしっかり行われているかどうかをリサーチし、安心してデータを預けられる製品を選びたい。ちなみにOBCでも、自社が提供するクラウドサービスのセキュリティ対策が万全であることをアピールしている。

「弊社が提供するクラウドサービスは、2021年に『SOC1 Type2報告書』『SOC2 Type2報告書』を取得しており、監査人による内部監査やセキュリティの厳しいチェックをパスしています。そういったチェックをパスした製品かどうかも、選定のポイントになるでしょう」(石倉氏)

関連記事

Excelから移行進む「勤怠管理システム」 ○○人規模から必要?

Excelから移行進む「勤怠管理システム」 ○○人規模から必要?

テレワークシフトや働き方改革関連法の施行によって、勤怠管理システムの導入が進んでいる。特に導入が増えているのはどれくらいの規模の、どの業界の企業なのだろうか。 4割が正確な勤務時間「報告せず」 なぜそこまでしてサービス残業するのか

4割が正確な勤務時間「報告せず」 なぜそこまでしてサービス残業するのか

法令改正により重要度が増す「勤怠管理」。どうやら、正確な勤務時間を報告しないケースも多発しているようだ。なぜそのような状況に陥るのだろうか。 日本郵政GのJPデジタルが導入した「ワークログ」 勤怠の把握で何が変わるのか

日本郵政GのJPデジタルが導入した「ワークログ」 勤怠の把握で何が変わるのか

従業員の活動を記録した「ワークログ」。これを可視化するサービスで働き方やマネジメントはどう変わるのか。日本郵政のDX推進を担うJPデジタルの事例を紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 「AWS認定」「登録セキスぺ」に並ぶ新定番 受験者急増のIT資格と納得の理由

- 大企業がこぞって使うM365 CopilotとChatGPT、業務への貢献度は? 生成AI利用状況を徹底調査