ポーラの「中の人たち」が3年間やってみて分かった「シナプス型」業務改善のコツ

毎日の小さな非効率も積み重なれば年間数万ステップ以上の工数に。カイゼンのサイクルが回り出したポーラが、3年かけて実現したのは「シナプス型」の組織風土。プロジェクト担当者が成功のコツを語る。

「今日お話ししたいのは、アプリの機能やアプリによる成果ではなく、どのように人のつながりを作り、イノベーションを起こせる環境や働き方を提供するかということ。皆さんの参考になれば」――壇上のポーラ TBエリア統括部の伊藤祐輔氏は、こう講演を始めた。

154万2400ステップもの作業を94%削減する業務改善

ポーラ・オルビスグループのビューティケア事業の中核に位置するポーラは、グループ売り上げのうち約6割を担う主力組織だ。全国に4000超のショップを持ち、全国の百貨店内に55店舗、海外にも6拠点を置く。

伊藤氏は、まず年間の情報処理の複雑度として「154万2400」という数字を示す。

伊藤氏によると、ポーラでは、収集すべき情報の格納場所が16カ所に分断しており、1日に400程の情報更新(「情報が与えられる」と表現)があるという。これを1年間の稼働日数241日で掛け合わせると、154万2400という処理ステップ数になる。

伊藤氏はこの複雑さをシンプルにすべく、業務改善に着手した。まず、着手したのは情報の入手先を削減することだ。

情報の入手先を16カ所から1カ所に変更。ばらばらの場所にあった情報を集約する仕組みを作り、日々の運用は1カ所を見るだけで済むようにした。これにより、情報処理の複雑度を年間「9万6400」と94%も削減した。

情報の集約には、サイボウズの業務改善プラットフォーム「kintone」を使っている。kintoneを使う理由はシンプルだ。「誰でも」「正しく分かりやすく」「いつでもどこでも」「手軽に簡単に」、を前提にした「シンプルワーク」を実現する業務改善に、kintoneが有効だと判断したからだ。

本稿は2018年6月14日に開催されたイベント「kintone hive tokyo」(主催:サイボウズ)における講演「シナプス型展開でイノベーションを創造する」の講演内容を元に構成した。

継続的進化を目指すなら、ツールよりも体制〜シナプス型とは

kintoneは、プログラミングやアプリ開発の経験がなくても業務支援ツールなどをWebブラウザ操作だけで作っていける。「業務改善プラットフォーム」を標ぼうする通り、業務部門の中にあるちょっとした業務を自力でアプリ化したり自動化したりする際に「使える」ツールだからだ。こうした用途では、Excelなどのツールがよく使われるが、kintoneの場合は、Webアプリであるため、同時アクセスや社外からの操作にも対応する。

従来、システムの展開は、基本的にトップダウン型(伊藤氏の言葉では「ウォーターフォール型」)で行われてきた。しかし、トップダウン型では、階層や部署が増え、業務や情報量が増え始めると、伝達情報の質や量が低下しやすいという課題がある。

その結果、情報や仕様が古いまま固定化しやすく、小さな改修にも大きなコストがかかってしまうことが多い。当初、よいシステムだったものが、使われずに塩漬けになってしまうこともある。例えば、社内の情報ポータルなどでは情報更新者が多忙になったり引き継ぎに失敗したりすると、途端に陳腐化した情報しかなくなり、誰も閲覧しなくなる、といったことは珍しい話ではない。

そこで、伊藤氏らのkintoneを使った業務改善では「進化し続けられるシステム」を目指した。いわく、「時代に合わせて『必要なもの』があり、『不必要なもの』がなく、『コストが最小』で済む(状態を維持できる)システム」が目標だ。そのために重要なのは、「企画、運営、メンテナンスの体制」だという。

これらを従来の情報システム部が全てやるのではなく、課題を持って何かを変えたいと気付いた人たちが改善・改革できる体制を作る必要があったのだという。

それを実現するのが、「シナプス型(=ボトムアップ型)」の展開だ。個々の細胞が自律協調してそれぞれの役割を果たすことで、単独の細胞を超えた働きを実現する脳神経細胞に自社の業務改善のアプローチをなぞらえる。

シナプス型の業務改善アプローチは、きちんと時間をかけて完成させる

伊藤氏によると、ポーラは3年ほど前から業務改善のアプローチをトップダウン型からシナプス型に転換してきたという。

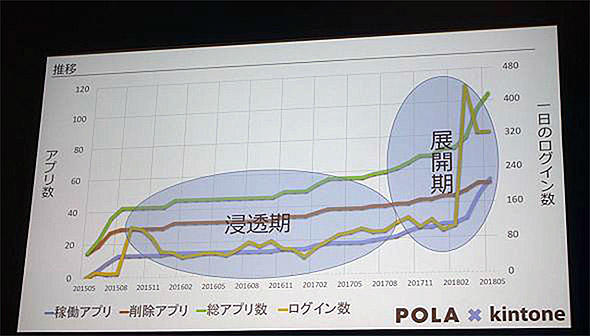

シナプス型は、個々が能力発揮していける文化がなければ成立しない。そのため、特定の人員が指令を出すトップダウン型よりも組織形成に時間がかかる。そこで、kintone導入から現在までの3年間のうち、最初の2年間を浸透期、次の1年間を展開期として位置付けてきた。

下の図は、3年間の稼働アプリ数、削除アプリ数、総アプリ数、1日のログイン数の推移をグラフで示したもの。2年の新冬期を経て、3年目でログイン数も稼働アプリ数も一気に伸びていることが分かる。

「浸透期で重要なのは、どのようにコンテンツ(アプリ)を作り、展開するか」だったと伊藤氏は振り返る。

kintoneで最初に作ったのは、日報アプリ。

「最初のアプリづくりで試行錯誤しながら使う中で、kintoneの強みと弱みを把握できるようになり、何に使えるか、どう使えるかをイメージできるようになった」(伊藤氏)

次に、着手したのが、外勤営業向けの情報ポータルだ。営業に必要な情報を一元管理してスマートフォンで見られるようにした。ところが、せっかく作ったこのアプリ、「当初は誰にも使われなかった」(伊藤氏)。社内でのPR活動が不十分だったことがその要因だ。

シナプス型組織で新しいアイデアを形にして誰かに使ってもらいたい時には、告知や情報開示を積極的に行う必要がある。だが、その施策が不十分だったことから、そもそも存在や機能そのものが認知されなかったという。

普及期のはじめに体験したこの経験を生かし、それ以降、リリース済みアプリの更新情報開示や新リリースの告知に注力しており、教育部門と連動した情報浸透にも力を入れた。告知にはkintoneが備える通知機能を活用している。こうした活動の積み重ねの結果、現在ではkintoneで業務改善が可能であるとの認知が社員の間に広まっているという。

驚きと感動を示し、「次」のアイデアにつなぐ

告知や情報発信に注力した普及期を経て、十分に認知が広まったあとの展開期では、別の作戦が必要だ。展開期では「驚きと感動の共創」を演出することがシナプス型組織活性化のポイントと伊藤氏は話を続ける。

ノンプログラミングでアプリ開発ができるkintoneの場合、使い方にある程度慣れてくると、打ち合わせ中に「その場で」アプリを作ることができる。

作成したらすぐに本番で利用できるため、会議中に即席で作成したアプリに触れた社員が驚き、感動してくれる。この驚きが、「これができるならば……」と、次の改善策検討につながるようになる。この驚きをきっかけに、口コミが広がるだけではなく、作成者そのものに関する口コミをも広めてくれるようになるという。結果として、「kintoneで業務改善アプリを作ってほしい」という依頼も増えてきたという。

現在、伊藤氏自身は、化粧品を中心とした商品情報を一元化するアプリを作成している。現在は自発的な動きとして社内から業務課題についての相談やアプリ作成の依頼が届くようになり、アプリ作成者が足りないことが最大の課題になるほどになっているという。

「ドラスチックに変化し続ける社会で“選ばれる企業”であるためには従業員も変化し続けなければならない。大切なのは、イノベーションを起こし続けること。そのためにシナプス型で、シンプルを目指していきたいと考えている」(伊藤氏)

伊藤氏らの3年にわたる地道な改革が結実し、個々が自律的に改善のアイデアを持ち寄り、変化に対応し続けられる組織風土が育ちつつあるようだ。

関連記事

非エンジニアの救世主「ノーコード」 日本で普及なるか

非エンジニアの救世主「ノーコード」 日本で普及なるか

にわかにブームとなっている「ノーコード」。プログラミングの知識がなくともWebサイトやアプリ、ソフトウェアを作れるツールだ。コードの書けない人の救世主となるのか。 星野リゾート「やるやる詐欺」の情シスが3カ月でシステム改修を実現した理由

星野リゾート「やるやる詐欺」の情シスが3カ月でシステム改修を実現した理由

たった5人の星野リゾート情報システム部は会社の急成長で悲鳴を上げた。予約サイトの機能追加が追い付かず「やるやる詐欺」という汚名を着せられたのだ。短期での機能追加を実現するために活用したものとは。 3ステップで「脱Excel」 誰でもマネできる業務アプリを最短距離で作る方法

3ステップで「脱Excel」 誰でもマネできる業務アプリを最短距離で作る方法

現場の悩みの一つがExcelによる情報管理。管理者依存、マクロ地獄……万能なツールではあるが、厄介な側面もある。Excelに任せてきた業務を効率化するにはどうすれば良いか。業務改善のプロが今日から始められる簡単カイゼン術を紹介する。 なぜ「Power Platform」は使われない? Office 365による業務改善の成否を分ける分岐点

なぜ「Power Platform」は使われない? Office 365による業務改善の成否を分ける分岐点

連載最終回となる本稿では、業務改善に焦点を当てローコード開発ツール「Power Platform」を用いた現場課題の解決法について解説する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 「偽人事部」からのメールに要注意 だまされやすいタイトルとは

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

伊藤祐輔氏

伊藤祐輔氏