電帳法対応はどこから始める? ペーパーレス化から始めるDXのステップ

紙書類を電子化して保存するための法律である「電子帳簿保存法」。2022年1月1日に施行が迫っている令和3年度の改正が注目されています。この電子帳簿保存法の対応を足掛かりに、電子化・ペーパーレス化を今後どのように進めていくべきか、そのポイントについて解説します。

こんにちは! 日立ソリューションズの成田と小林です。本連載では令和3年度の税制改正における電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正ポイントを解説してきました。

第6回となる本稿は最終回です。電子帳簿保存法の対応を足掛かりに、電子化やペーパーレス化をどのように進めていくべきか、その先のDX(デジタルトランフォーメーション)を見据えて何を準備すべきかを解説します。

連載を通して、令和3年度改正電帳法で「電子取引情報の電子保存が義務化された」ことのインパクトとその対応方法についてお話をしてきました。よくあるご質問として、「もともと紙で運用しているものは電子化する必要があるのでしょうか、紙のままではいけないのでしょうか」というお話をお聞きします。現在、領収書を紙で受領しており、紙を原本として保存する運用をどうしても継続したいといったケースです。

電帳法としては原本が紙である文書の電子化は必須ではありませんが、今後の動向を考えると少しずつでも電子化の取り組みを進めた方が良いと考えます。

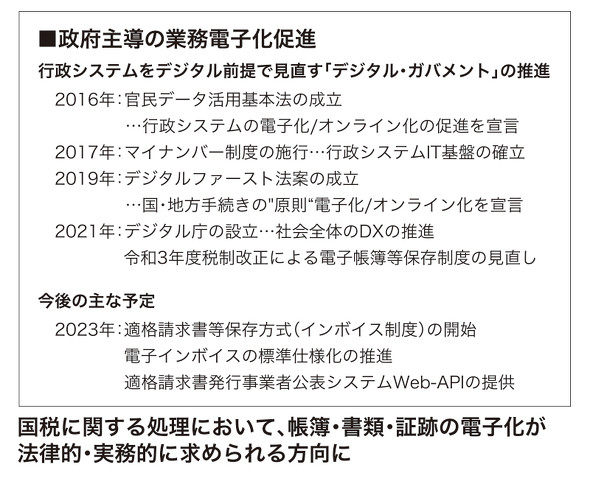

図1の通り、近年は政府主導で行政の電子化が進んでいます。2021年9月1日にデジタル庁が創設されたことで、民間企業含めて情報や業務を電子化して新たな価値を創出するDXの取り組みが加速します。紙業務を電子化することはDX推進の第一歩になります。

2023年にはインボイス制度が始まり、商品の取引時には消費税率や消費税額などを記載した適格請求書の発行が必要になります。新たに適格請求書の記載項目や適格請求書発行事業者の登録番号の確認などの業務が発生しますが、これを全て手作業で実施することは現実的ではありません。こうした時流を考えると、今後は請求書や領収書の電子化が必要になると考えます。

電帳法対応は将来を見据えた上で段階的に検討する

少しだけインボイス制度に触れましたが、企業はそうした各種法律の施行や改正を見据えながら段階的に電帳法への対応を進める必要があります。

「この部分だけ電子化しよう」と限定的な仕組みを付け焼刃で導入してしまうと、将来の要件に対応できずシステムを全面的に入れ直すことになる可能性もあります。

まずは電子取引情報の紙保存を廃止することからはじめて、スキャナ保存データや帳簿データ、書類データの電子保存に順次対応するというような進め方をしてもよいでしょう。

システム導入で後悔しないために、始めに拡張性のある保管システムを選定することが重要です。

拡張性を持つ保管システムとはどのようなものでしょうか。選定のポイントとしては以下2点があります。1点目は業務システムと柔軟に連携できることです。APIやファイル受け渡しなどのインタフェース機能が充実している保管システムであれば、精算や調達、販売管理、生産管理といった業務システムと連携することで効率的に電帳法対応を進められます。

2点目は電子化を支援するさまざまなITシステムやサービスと連携して機能を追加できることです。一つのシステムで全て補うのではなく後から各種ワークフローツールや電子契約サービス、AI-OCR(AIを活用した光学文字認識)、RPA(Robotic Process Automation)などを部品的につなげることで、今後発生するさまざまな課題や要件に対応できるようになります。

電帳法対応のシステム拡張の例

業務システムやワークフローツールとの連携性が高い保管システムを活用し、効率的な保管の仕組みを構築した事例をご紹介します。

電帳法対応の第一段階として新たに電子取引情報の保管システムを用意した場合に、使い勝手の課題が浮上することがあります。取引先から授受した文書の内容を業務システムに入力する作業とともに、保管システムに検索用の属性情報を登録する作業が発生して手間が掛かる、といった課題です。

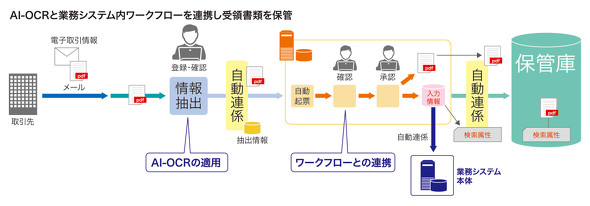

これに対し、ワークフロー機能を持つ会計や受発注などの業務システムとAI-OCRを組合せて電子取引情報の電子保存を効率化した事例があります。図2はその概要図です。このAI-OCR部分は日立ソリューションズで提供している「活文 Intelligent Data Extractor」という製品で実現しています。

まず、受領したPDFファイルからAI-OCRで書面上のデータを抽出し、担当者が抽出結果の確認やその他追加情報の入力を行います。確認が完了した後で、業務システムのワークフロー機能と自動的に連携させることで、ワークフロー内での書類や申請内容のクロスチェック、承認といった処理に進みます。最終的に業務システムから保管システムにPDFファイルと検索属性の情報がセットで格納される、という仕組みです。

このように柔軟なシステム連携と機能拡張を行うことで、大幅な改修をすることなく既存の業務システムを生かしながら効率的な保管の仕組みを構築できます。

さらなるペーパーレス化へ

本連載は、ペーパーレス化における電帳法の重要性や対応のポイントについて述べてきました。しかし、電帳法に対応することがペーパーレス化のゴールではありません。電帳法対応のめどがついたら、電子化の範囲を広げてさらなるペーパーレス化を目指しましょう。

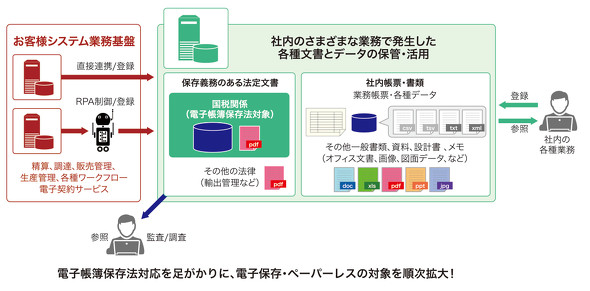

ペーパーレス化の進め方として幾つかのシナリオが考えられます。まずは国税関係の文書を電子化し、次に、輸出管理などの国税以外の法定文書、そして法律保存義務がない社内で使用している帳票や伝票、その他オフィス内の一般書類というステップで電子化を進めることを推奨します。社内文書がシステムに集約されることで、業務効率化や内部統制などの効果も期待できます。

日立ソリューションズが提供する「活文」は電帳法に従って国税関係文書を保管する仕組みから、全社のペーパーレス化を推進するドキュメント保管基盤までを実現し、徐々にペーパーレス化の範囲を拡大したいというニーズに対応できます。

ペーパーレス化で目指すべき未来

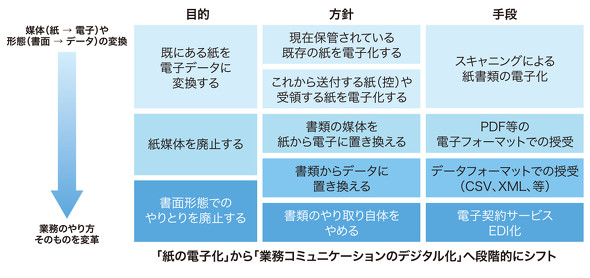

ITの活用によって業務効率化やビジネス変革を目指すDXを進める上で、ペーパーレス化への取り組みは必須と言えるでしょう。しかし、ひとことでペーパーレス化といっても、図4のように目的によってレベルが異なります。

ペーパーレス化の目的が「既にある紙を電子データに変換する」ことである場合、紙文書の授受を中心とした業務の延長として、紙文書を維持しながら電子データへの変換も実施するアプローチが考えられます。

一方、目的が「書面形態でのやりとりを廃止する」ことである場合、デジタル化を前提にした新しい仕事の進め方や仕組みに移行することで紙そのものを廃止するアプローチを採ることになります。段階的にペーパーレス化と業務の電子化を進め、業務スタイルを「紙の電子化」から「業務コミュニケーションのデジタル化」へシフトしましょう。

以上で全6回の連載は終了です。DX戦略においてペーパーレス化は必須であり重要な取り組みです。本連載をきっかけに、ぜひ電帳法への対応をはじめとするペーパーレス化の見通しを立て、計画的に取り組んでいただければ幸いです。電子帳簿保存法の対応、ペーパーレス化に関するお悩みがございましたらぜひ、日立ソリューションズ窓口までお気軽にご連絡ください。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

企業紹介:日立ソリューションズ

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現し、社会や企業が抱える課題にグローバルに対応します。そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 「Microsoft 365 Copilot」でExcel、Word、PowerPointはどう変わる? ポイントを総まとめ

- OneDriveを“なんとなく使ってる人”が見落としがちな7つの設定:845th Lap

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- ソニーのDNA入り、最新クラウド映像プラットフォーム「Safie」登場