今どきのIT部門はパブリッククラウドに何を求める?【企業インフラ実態調査】:企業のITインフラの現状(2025年)/後編

キーマンズネットが実施した調査によるとクラウドを利用している企業は約半数に上った。そこで、パブリッククラウドを導入している企業の選定ポイント、課題、採用したサービス、トラブルエピソードを紹介する。

キーマンズネットは「企業のITインフラについてのアンケート/2025年」(実施期間:2025年2月21日〜3月7日、回答件数:212件)を実施し、前編は自社が採用しているITインフラの形態として「オンプレミス」(34.9%)に次いで「ハイブリッドクラウド」(25.5%)、「パブリッククラウド」(18.4%)、「プライベートクラウド」(9.9%)などのクラウドを利用している割合が過半数である実情に触れた。

そこで後編は、パブリッククラウドを導入している企業の選定ポイント、課題、採用したサービス、トラブルエピソードを紹介する。

オンプレからクラウド移行を決めた「理由」TOP3

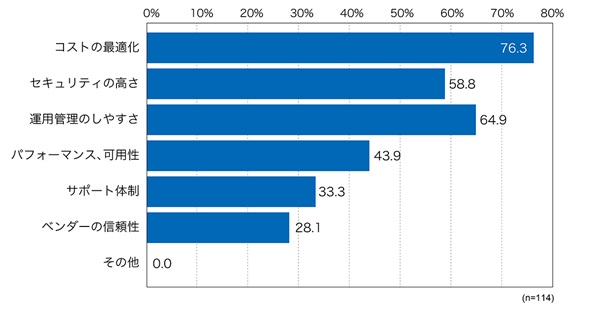

なぜ企業はクラウドを採用するのだろうか。クラウド導入を決定した際に重視した要素からひもとくと、「コストの最適化」(76.3%)や「運用管理のしやすさ」(64.9%)、「セキュリティの高さ」(58.8%)といったメリットが大きいようだ(図1)。

前編ではオンプレミスの運用課題として、機器故障やトラブル対応によって都度発生する運用負荷の増大が多く挙げられた。それらへの対応策としてクラウド移行を決めたケースが多いのだろう。

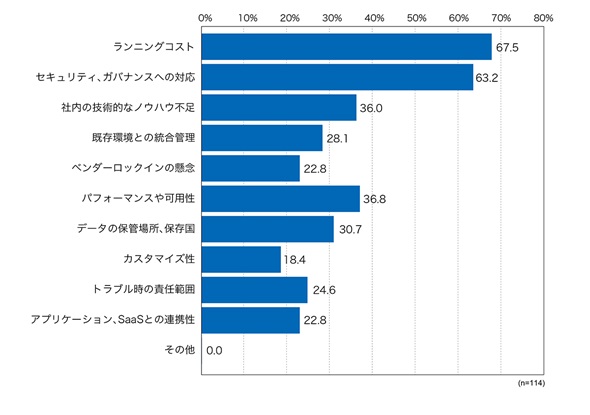

一方、システムインフラをオンプレミスからクラウドへ移行するのも簡単ではない。移行時に課題となる点や懸念視したことも多かったとみられる。調査では「ランニングコスト」(67.5%)や「セキュリティ、ガバナンスへの対応」(63.2%)、「パフォーマンスや可用性」(36.8%)や「社内の技術的なノウハウ不足」(36.0%)が挙げられ、クラウド利用時に事前に検討しておくべき点ともいえる(図2)。

業務領域によっては「パブリッククラウド」利用が吉

ITインフラにクラウドを採用するケースで最も多かったのは「ハイブリッドクラウド」だったが、業務領域によっては「パブリッククラウド」を利用するケースも増えている。業務領域ごとのインフラ形態を聞いたところ「グループウェア」や「ワークフロー」「メールシステム」や「SFA/CRM」といった情報系システム領域にはパブリッククラウドの利用率が高い傾向にあった。

DX推進やAI活用に取り組む企業が増えており、データ活用の観点からも拡張性と柔軟性の高いパブリッククラウドをインフラとして活用する企業が増えていると予測される。

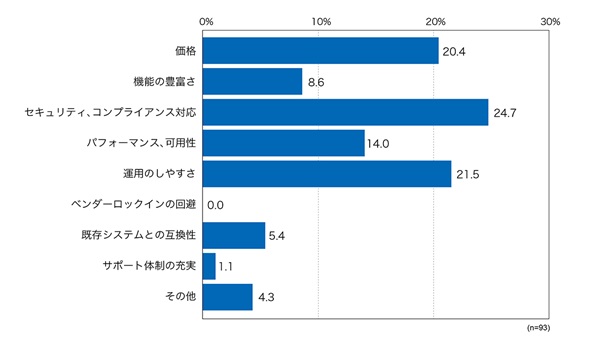

パブリッククラウド導入時に重視する要素も、前述のクラウド導入時同様「セキュリティ、コンプライアンス対応」(24.7%)、「運用のしやすさ」(21.5%)、「価格」(20.4%)の3つが上位に続いた(図3)。

規模が小さい企業帯では「運用のしやすさ」や「価格」を、規模が大きい企業帯では「セキュリティ、コンプライアンス対応」や「パフォーマンス、可用性」を重視する傾向があり、従業員規模によって優先順位に差がある様子だ。

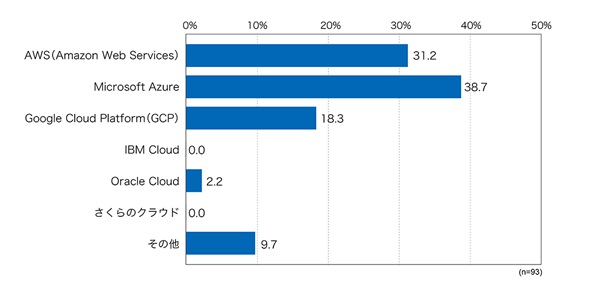

ちなみに、今回最も利用率が高かったパブリッククラウドは「Microsoft Azure」(38.7%)で、次いで「AWS」(Amazon Web Services)(31.2%)、「Google Cloud Platform」(GCP)(18.2%)と続き、この3つが全体の約9割を占めた(図4)。

失敗事例で分かる、クラウド運用で注意すべきこと

ここまでは自社ITインフラにクラウドを利用している企業の実際をみてきた。ここからは、失敗事例やトラブルエピソードを基にクラウド運用で注意すべき点を取り上げる。

まず1つ目は、サービス提供側の障害によるサービスの遅延や停止が生じる点だ。

「SaaSで運用しているメールシステムの遅延」や「AWSが停止したために業務影響が大きかった」「世界的なクラウドトラブルで業務中断」のように「回線事業者やサービス提供元の不具合により、予告なくサービスが使えなくなる」との事例が多く報告された。

また「復旧見込みが分からなくて困る」や「ダウン時に回復めどや影響が不明」など、事業者とスピーディーに情報共有がされないことで復旧の見通しが立てづらいことへの不満もあった。他にも「連絡が利用部門にないまま急に仕様変更され、業務が混乱した」のように「予告なくシステム変更される」リスクも、クラウド運用時には十分把握しておく必要がありそうだ。

2つ目は「トラブル原因がクラウド側だと発見に時間がかかる」や「トラブル時の問題切り分けが困難」にみられるトラブル時の原因究明がしづらい点が挙げられる。

特にマルチクラウドやハイブリッドでは、トラブルがサービス事業者側の問題なのか自社の問題なのか、インフラかアプリケーションか、インターネットなど回線の影響なのかなどポイントが多岐にわたるため、障害切り分けの難易度が上がる。トラブルを見据えたモニタリングや監視体制はもちろん、ベンダーサポートも含めた早期対応フローを事前検討する必要がある。

以上、前後編にわたって企業におけるITインフラの現状を紹介した。各社が置かれている市況やポジショニング、経営状況や方針、戦略によって、どのようなITインフラを整備するかはさまざまだ。企業は環境変化や課題にどう対応するべきかを検討し、オンプレミスやクラウドを組み合わせた選択肢から最適解を導き出すことが求められている。

関連記事

まだまだ強いオンプレミス 一番採用されているサーバは?【読者調査】

まだまだ強いオンプレミス 一番採用されているサーバは?【読者調査】

ITインフラのクラウドシフトが進んでいるが、まだまだオンプレミスを採用する企業は多い。企業ITインフラの形態や、採用されているサーバ、オンプレミスでのトラブル事例を紹介する。 クラウド時代でもメインフレーム市場の成長続く クラウド普及で変化した役割

クラウド時代でもメインフレーム市場の成長続く クラウド普及で変化した役割

ある調査によると、世界のメインフレーム市場は今後も成長が続く見込みだ。なぜクラウド時代でもメインフレームの需要は衰えないのか。 AWSのCEOが「みんなWindowsから脱却したがっている」と強気に出れるワケ

AWSのCEOが「みんなWindowsから脱却したがっている」と強気に出れるワケ

AWSのCEOであるマット・ガーマン氏は「顧客が欲しがっているものは、Windowsから脱却するための“簡単なボタン”だ」と述べた。 【オンプレ vs. クラウド】コミュニケーションツール導入の徹底解説

【オンプレ vs. クラウド】コミュニケーションツール導入の徹底解説

電話やビデオ会議、チャットなどを扱うユニファイドコミュニケーションツールを導入する場合、企業はオンプレミス型、クラウド型、ハイブリッド型の導入モデルの利点と欠点を慎重に検討する必要がある。本稿では、それぞれの環境の特徴とメリット、展開や移行のポイントを徹底解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 「2026年は脱MySQLすべき」エンジニアたちが突然騒ぎ出したワケ:864th Lap

- 「データ分析をAIに丸投げ」はまだ早い? 現場が答えた賢いAIサービスの使い分け

- “あのイルカ”の再来か、Microsoftがひっそり登場させた新キャラとは?:854th Lap

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- AI時代にサイバーセキュリティはどう変わるか どの企業でも必要な対策のポイントとは

- 「OneDrive」新設定の"死角"とは? 「Microsoft 365」直近3カ月のアプデ総括