AIブームでもAI PCがちっとも盛り上がらない「2つの理由」【調査】:PCとキッティングに関するアンケート(2025年)/後編

AI活用に取り組む企業が増えているのに、AI活用に特化したAI PCの導入はなぜ進まないのか。キーマンズネットの調査で明らかになった2つの理由とは。

MM総研が2024年4月に実施した調査(注1)によると、2023年度に登場したAI PCは今後5年間で急速に普及が進み、2028年度には法人向け年間出荷台数の3分の2に相当する525万台規模まで需要が拡大する見通しだという。では、今の利用状況はどうなっているのか。

キーマンズネットの調査「PCとキッティングに関するアンケート(2025年)」(実施期間:2025年3月28日〜4月11日、有効回答数:283件)の結果から、AI PCの利用状況や導入意向を見てみよう。本稿では2025年10月にサービス終了を控える「Windows 10」の対応状況や、読者が遭遇したPCを巡るトラブルも紹介する。

キーマンズネットが実施した調査ではAI PCを「AI処理に特化したプロセッサNPU(Neural network Processing Unit)を搭載するPCで『Copilot in Windows』が使用可能。かつ『Copilotキー』がキーボードに実装されている製品群」と定義している。

なぜAI PCは選ばれない? 背景にある「2つの理由」

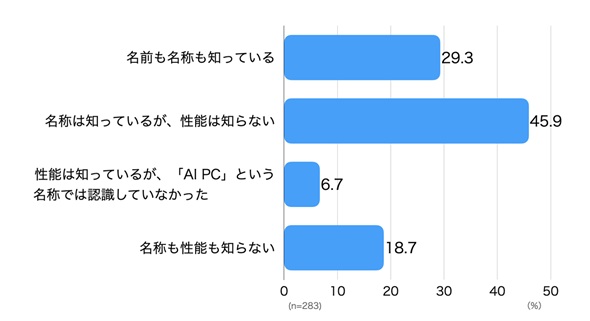

まずAI PCについての認知を問う設問に対し、最多の回答は「名称は知っているが、性能は知らない」(45.9%)だった。「名称も性能も知っている」(29.3%)、「名称も性能も知らない」(18.7%)という回答も多く、AI PCの認知度が低い現状が明らかになった(図1)。

今回の調査からは、AI活用に取り組む企業が増えているにもかかわらず、AI PCの導入が進まない状況が判明した。AI PCが選ばれないのはなぜか。読者の回答から認知度の低さだけではない「2つの理由」が浮かび上がった。

AI PCの導入率から見てみよう。今回の調査によると、導入率は1割以下にとどまり、今後の導入意向についても「社内での認知度が低く、検討に至っていない」(27.2%)や「分からない」(26.1%)といった回答に票が集まった。AI PCは検討以前の段階にあるようだ。

AI PCを利用する「メリット」や「デメリット」を尋ねる設問に対しても「分からない」が上位に挙がり、従来型PCとAI PCとの違いを認識していない回答者が多かった。

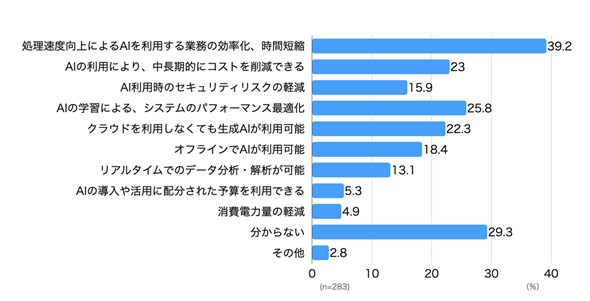

こうした中でAI PCを利用するメリットとして多くの回答者が挙げたのが「処理速度向上によるAIを利用する業務の効率化、時間短縮」(39.2%)で、AIをより効率的に利用することへの期待が高いことがうかがえる(複数選択可)。

「AIの学習によるシステムのパフォーマンス最適化」(25.8%)や「AIの利用により、中長期的にコストを削減できる」(23.0%)にも一定の票が集まった。

理由1: 効率化以外の利点が周知されていない

ともするとスペック面に注目が集まりがちなAI PCだが、導入検討時に注目したい特徴として、クラウドではなくローカルでAIワークロードを実行できることがある。ローカルでの利用により遅延の軽減やパフォーマンスの最適化といったAI利用効率の向上の他、生成AIモデルのカスタマイズ性の向上やクラウド利用料金の圧縮、社内情報の漏洩リスク軽減も期待できる。

既にAI PCを利用している回答者からは「処理速度向上によるAIを利用する業務の効率化、時間短縮」「AIの利用により、中長期的にコストを削減できる」に多く票が集まっており、効率化とコスト削減を期待して導入を決めた様子が見て取れる。

一方で、既にAI PCを利用している回答者で「オフラインでAIが利用可能」「クラウドを利用しなくても生成AIが利用可能」といったローカルでの利用を評価する割合は約1割にとどまった。少なくとも現段階では、AI PCでオフラインでの利用が可能なことは導入時の判断にあまり影響を与えていないようだ。

今回の調査で最もボリュームが大きい「社内での認知度が低く、検討に至っていない」あるいは「(社内の導入状況、導入意向が)分からない」と答えた層は、AI PCの利用メリットを尋ねる設問に対して「分からない」を最も多く、具体的に挙がったメリットとして最も票を集めたのは「処理速度向上によるAIを利用する業務の効率化、時間短縮」という効率化への期待をうかがわせるものだった。ただし、これは「分からない」よりも15ポイント以上低い割合だった。

ローカルでのAIの利用にも効率化・コスト削減は期待できるものの、前述したようにそれ以外のメリットもある。「今は利用していないが、導入を検討中」「今は利用していないが、興味はある」を選んだAI PC導入に前向きな回答者は「オフラインでAIが利用可能」「クラウドを利用しなくても生成AIが利用可能」の2つを評価する割合が3割超に上ることから、効率化以外のAI PCのメリットがさらに知られるようになれば、AI PCに前向きな企業は増えそうだ。

理由2: やっぱり高すぎる

一方、AI PC利用のデメリットとしては「従来型のPCに比べて高価」(36.4%)という回答が最多で、AI PCを導入している企業からも同様の声が多く寄せられた(図2)。

なおAI PC導入に前向きな回答者からは「セキュリティリスクの増大」や「AI機能によるデータ収集への懸念」といったセキュリティ不安を挙げる意見が多かった。

PCの選定基準はどう変わる? 「コスト」と同程度に重要な項目

ここまで見てきたようにAI PCはまだ認知度が高くなく導入率も低い状況だが、今後企業でAIの活用が進むと見られる。2024年7月に総務省が発刊した「令和6年版 情報通信白書」では各国の企業を対象に業務における生成AIの活用状況を調査している。日本企業は「積極的に活用する方針である」と「活用する領域を限定して利用する方針である」を合わせると42.7%が活用する方針を固めている。米国やドイツ、中国で同様の回答を選んだ企業の割合よりも低いが、日本企業でも着実にAI活用が進むと考えていいだろう。

2025年10月14日には「Windows 10」のサポート終了が予定されていることから、業務用PCの買い替えが進むと見られるが、選定時の判断材料は変わるのだろうか。

本調査では、今後のPC選定項目について従来から「ある程度変わる」(43.8%)と「大きく変わる」(7.1%)を合わせると、PC選定時の重視ポイントに変化があるとの回答は過半数を占めた。

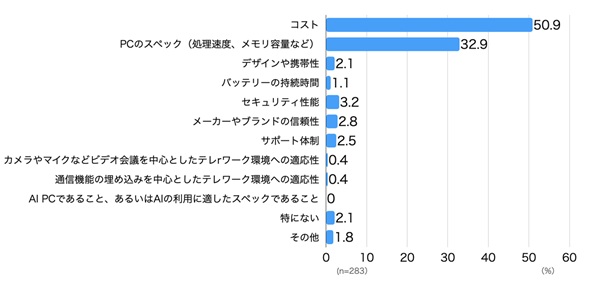

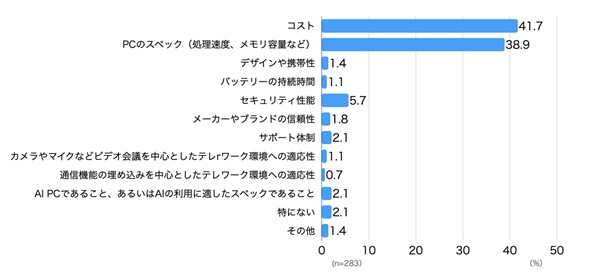

ではどこが変わったのだろうか。生成AI登場前の2022年以前にPC選定で重視していた項目として「コスト」「スペック」の順でその差は18ポイントあった(図3、複数選択可)。それに対し、今後重視する項目を尋ねたところ、その差は2.8ポイントに縮まっていた(図4、複数選択可)。

これだけ見ると、「コストとスペックがともに重視される時代が到来する」と言えそうだが、具体的にどの程度のスペックが求められているのだろうか。

今後リプレースするPCのGPUに求める性能を聞いたところ「GPUは不要(AI処理やグラフィックス性能を必要としない)」(28.6%)が最多だった。「ミッドレンジ(例 NVIDIA RTX 3060 3070 一般的な生成AIや中規模なAI処理に対応)」(21.6%)や「エントリーレベル(例 NVIDIA GTX 1650 RTX 3050 AI利用は軽量タスクのみ)」(19.1%)には一定の票が集まり、従業員規模が大きな企業ほど高性能を求める傾向にある。

所属部門別に見ると、経営企画部門や営業・販売促進部門、総務・人事部門の3部門でミッドレンジやエントリーレベルのGPUを求める割合が「GPUは不要」よりも高い傾向にあった。一方、情報システム部門では「GPUは不要」が最多で、「ミッドレンジ」や「エントリーレベル」がそれに続いたが、それぞれ約20ポイント、25ポイント下回っており、高性能のGPUは望まれていなかった。

同様に今後リプレースするPCにAI専用プロセッサであるNPU(Neural Processing Unit)の搭載は必須かどうかを聞いたところ、「必須」という回答は9.2%にとどまった。

「未定」(31.4%)や「分からない」(29.7%)が過半数を占め、「不要」は28.6%だった。既に搭載されているGPUに比べて搭載するメリットがはっきりと認識されていないことや、将来的なAIの活用イメージが定まらないといった背景がありそうだ。

サポート終了まで残6カ月も、未だ半数が「Windows 10」端末を使用中

サポート終了まで6カ月を切ったWindows 10について企業の対応状況はどうか。職場で利用されている端末のOSは「Windows 11」(77.0%)が最多だったが、「Windows 10」も49.1%残っていることが分かった(複数選択可)。

2024年7月に実施した前回調査では、Windows 10の利用率が74.6%、Windows 11は55.9%だったため、サポート終了を目前にして割合がほぼ逆転した。一方、Windows 10を使い続けている回答者も約半数を占めることから、今後の対応が気になるところだ。

Windows 11への移行状況や移行方針について聞いたところ、「移行計画を実行中、あるいは計画中」(52.5%)という回答が過半数を占め、「一部の部署、部門で移行が完了した」(15.8%)と「全社で移行が完了した」(5.0%)という回答は合計しても約2割にとどまった。

特に100人以下の中小企業ではWindows 10の利用率が半数以上に上り、中堅、大企業に比べて対応の遅れが目立つ。100人以下の企業では「Windows 10のサポートが終了するまで移行しない」との回答も20.9%に上った。

Windows 11への移行が進まない理由は何か。「Windows 10のサポートが終了するまでは移行しない」「Windows 10のサポート終了後も、Windows 11に移行する予定はない」と回答した人にその理由を尋ねたところ、「アプリケーションの互換性調査が煩雑なため」(29.2%)や「急を要することではないため」(29.2%)、「要件対応のためにPCをリプレースする必要があるため」(25.0%)や「他業務で忙しく対応に時間が割けないため」(25.0%)が拮抗(きっこう)している(複数選択可)。サポート終了後のOSを使い続けるリスクはMicrosoftやメディアから定期的に発信されているが、それが十分に認識されていない、あるいはリスクを認識していても予算や人手、時間といったリソースが不足しているため対応できていない状況が浮かび上がった。

読者が直面したPCトラブルは?

今回の調査では「最近生じたPCトラブル」をフリーコメントで聞いた。さまざまな声が寄せられた中で、内容は大きく次の3つに分かれた。

セキュリティトラブル

かつてはサイバー攻撃というと大企業が標的になるものといったイメージが強かったが、近年は事業規模にかかわらず、多くの企業がサイバー攻撃に遭っている。

今回の調査でも「昨年からランサムウェア被害に遭う企業が増えている中、弊社も被害を受けて約1カ月業務が遅滞した」「ランサムウェアにやられた」といったランサムウェア被害の経験談が多く寄せられた。

リモートデスクトップからのアクセスや電子メールの添付ファイルを介して感染することが多いため、端末に対策を講じたところ「セキュリティ関連ソフトが多数インストールされているので、業務効率が悪くなる」といった不満が現場から挙がるといったジレンマを抱える担当者も多いようだ。

PCや周辺機器の故障や不具合に関するトラブル

ある意味古典的な、PCや周辺機器といったハード面の故障や不具合に関するトラブルも相変わらず多い。

「BitLockerで暗号化されたWindowsOSがHDD不具合により起動できなくなり、Windows Recovery Environmentでの起動、修復が不可能となり2年分のローカルデータの復旧を諦めた」や「ハードウェアに起因する微妙な不具合があってサポート対応に時間がかかった」「SSD搭載PCが突然起動しなくなった」といった声が寄せられた。

コスト削減に注力する企業は多いが、その弊害もあるようだ。「ここ数年、PCのハードウェア故障の頻度が増えてきたような気がする。コストを重視し過ぎて品質が低下してきているのではないか」といぶかしむ声が寄せられた。

人材不足に起因するトラブル

キーマンズネットが2024年に実施した調査によると、業務の多様化、高度化を求められつつも、情報システム部門の人員増を予定する企業は少ない。

「担当者が長期休暇でパスワードが分からなかった」といった、属人化が原因で業務が滞っている例や、「ITに詳しい人が少ない上に肝心のシステム管理者がITインフラを管理できていないため、システム管理者以外の担当者が対応している。管理できないシステム管理者に任せる会社も会社ではあるが、非常に困っている」といった、担当者の専門性のなさを嘆く声が寄せられた。

PCでこなす業務がますます増える中、性能や使い勝手の良しあしは企業全体の生産性を左右する。AIの業務活用がさらに進む近い将来を見据えた上で、PCをどう選ぶか。これまで以上に多角的な視点でのPCの導入と運用を検討する必要がありそうだ。

(注1)「AIパソコンの国内法人市場予測」(MM総研)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- いまさら聞けない「Claude Code」 できることと使用感を実践レビュー

- 見て分かる、Excel「パワーピボット」「DAX関数」初級講座 分析をラクにする方法

- M365 Copilot導入で起こり得る誤算 なぜ手厚いサポートが社員の「AI離れ」を招くのか

- データ1億件が暗号化、損害17億円 「関通」を襲ったランサムウェア攻撃の教訓

- 「C言語はもう言語じゃない」あるプログラマーの主張が妙に納得できる理由:867th Lap

- パッチを当てても無駄だった? セキュリティ大手の痛恨のミス

- モダンExcel活用術 パワーピボットやDAX関数を使った業務自動化の最短ルート

- Excelが強すぎる BI導入済みなのに表計算ツールを使う企業がかなり多いワケ

- その情報、筒抜けかも? 何もしなくても漏れるAI×チャット連携の落とし穴:868th Lap

- トレノケートがAWS認定トレーニングを国内初提供 実務に直結する集中講座